Индукционный ток — Какое направление индукционного тока? — Росиндуктор

ИНДУКЦИОННЫЙ ТОК — это электрический ток, возникающий при изменении потока магнитной индукции в замкнутом проводящем контуре. Это явление носит название электромагнитной индукции. Хотите узнать какое направление индукционного тока? Росиндуктор — это торговый информационный портал, где вы найдете информацию про ток.

Содержание

Индукционный ток правило

Определяющее направление индукционного тока правило звучит следующим образом: «Индукционный ток направлен так, чтобы своим магнитным полем противодействовать изменению магнитного потока, которым он вызван». Правая рука развернута ладонью навстречу магнит¬ным силовым линиям, при этом большой палец направлен в сторону движения проводника, а четыре пальца по-казывают, в каком направлении будет течь индукционный ток. Перемещая проводник, мы перемещаем вместе с проводчиком все электроны, заключенные в нем, а при перемещении в магнитном поле электрических зарядов на них будет действовать сила по правилу левой руки.

Направление индукционного тока

Направление индукционного тока, как и его величина, определяется правилом Ленца, в котором говорится, что направление индукционного тока всегда ослабляет действие фактора, возбудившего ток. При изменении потока магнитного поля через контур направление индукционного тока будет таким, чтобы скомпенсировать эти изменения. Когда магнитное поле возбуждающее ток в контуре создается в другом контуре, направление индукционного тока зависит от характера изменений: при увеличении внешнего тока индукционный ток имеет противоположное направление, при уменьшении — направлен в ту же сторону и стремиться усилить поток.

Индукционный ток в катушке

Катушка с индукционным током имеет два полюса (северный и южный), которые определяются в зависимости от направления тока: индукционные линии выходят из северного полюса. Приближение магнита к катушке вызывает появление тока с направлением, отталкивающим магнит. При удалении магнита ток в катушке имеет направление, способствующее притягиванию магнита.

Индукционный ток возникает

Индукционный ток возникает в замкнутом контуре, находящемся в переменном магнитном поле. Контур может быть как неподвижным (помещенным в изменяющийся поток магнитной индукции), так и движущимся (движение контура вызывает изменение магнитного потока). Возникновение индукционного тока обуславливает вихревое электрическое поле, которое возбуждается под воздействием магнитного поля.

Как создать индукционный ток

О том, как создать кратковременный индукционный ток можно узнать из школьного курса физики.

Для этого есть несколько способов:

- — перемещение постоянного магнита или электромагнита относительно катушки,

- — перемещение сердечника относительно вставленного в катушку электромагнита,

- — замыкание и размыкание цепи,

- — регулирование тока в цепи.

Сила индукционного тока

Основной закон электродинамики (закон Фарадея) гласит, что сила индукционного тока для любого контура равна скорости изменения магнитного потока, проходящего через контур, взятой со знаком минус. Сила индукционного тока носит название электродвижущей силы.

Вопрос 34 Электромагнитная индукция. Самоиндукция.

Электромагнитная индукция.

Электрические токи создают вокруг себя магнитное поле. 1831 г. английский физик М. Фарадей открыл явление электромагнитной индукции (заключающееся в том, что в замкнутом проводящем контуре при изменении потока магнитной индукции, охватываемого этим контуром, возникает электрический ток, получивший название индукционного). Опытным путем было также установлено, что значение индукционного тока совершенно не зависит

Закон Фарадея и его вывод из закона сохранения энергии:

Фарадей пришел к количественному закону электромагнитной индукции. Он показал, что всякий раз, когда происходит изменение сцепленного с контуром потока магнитной индукции, в контуре возникает индукционный ток; возникновение индукционного тока указывает на наличие в цепи электродвижущей силы, называемой

закона электромагнитной индукции Фарадея: какова бы ни была причина изменения потока магнитной индукции, охватываемого замкнутым проводящим контуром, возникающая в контуре э.д.с.

Знак минус показывает, что увеличение потока (dФ/dt>0) вызывает э.д.с.

ξξi<0, т. е. поле индукционного тока направлено навстречу потоку; уменьшение

потока (dФ/dt<0 ) вызывает ξi>0,

т. е. направления потока и поля индукционного тока совпадают. Знак минус в формуле (123.2) является математическим выражением правила Ленца — общего правила для нахождения направления индукционного тока, выведенного в 1833 г.

Правило Ленца: индукционный ток в контуре имеет всегда такое направление, что создаваемое им магнитное поле препятствует изменению магнитного потока, вызвавшего этот индукционный ток.

Закон Фарадея э.д.с. ξi электромагнитной индукции в контуре численно равна и противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока сквозь поверхность, ограниченную этим контуром. Этот закон является универсальным: э.д.с. ξi не зависит от способа изменения магнитного потока.

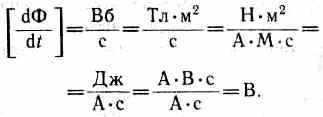

Э.д.с. электромагнитной индукции выражается в вольтах. Действительно, учитывая, что единицей магнитного потока является вебер (Вб), получим

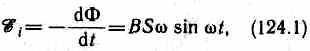

При вращении рамки в ней будет возникать переменная э.д.с. индукции (см. (123.2))

Вихревые токи (токи Фуко)

Индукционный ток возникает не только в линейных проводниках, но и в массивных сплошных проводниках, помещенных в переменное магнитное поле. Эти токи оказываются замкнутыми в толще проводника и поэтому называются вихревыми. Их также называют токами Фуко — по имени первого исследователя.

Токи Фуко, как и индукционные токи в линейных проводниках, подчиняются правилу Ленца: их магнитное поле направлено так, чтобы противодействовать изменению магнитного потока, индуцирующего вихревые токи.

Электрический ток, текущий в замкнутом контуре, создает вокруг себя магнитное поле, индукция которого, по закону Био — Савара—Лапласа (см. (110.2)), пропорциональна току. Сцепленный с контуром магнитный поток Ф поэтому пропорционален току I в контуре:

Ф=LI, (126.1)

где коэффициент пропорциональности L называется индуктивностью контура.

При изменении силы тока в контуре будет изменяться также и сцепленный с ним магнитный поток; следовательно, в контуре будет индуцироваться э.д.с. Возникновение э.д.с. индукции в проводящем контуре при изменении в нем силы тока называется

Из выражения (126.1) определяется единица индуктивности генри (Гн): 1 Гн — индуктивность такого контура, магнитный поток самоиндукции которого при токе в 1 А равен 1 Вб:

1 Гн=1 Вб/А=1В•с/А.

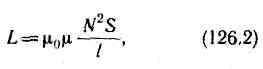

т. е. индуктивность соленоида зависит от числа витков соленоида N, его длины l, площади S и магнитной проницаемости вещества, из которого изготовлен сердечник соленоида.

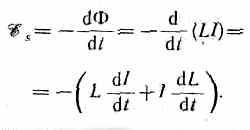

Если контур не деформируется и магнитная проницаемость среды не изменяется (в дальнейшем будет показано, что последнее условие выполняется не всегда), то L=const и

Вопрос №30

Действие магнитного поля на движущийся заряд

Опыт показывает, что магнитное поле действует не только на проводники с током (см. §111), но и на отдельные заряды, движущиеся в магнитном поле. Сила, действующая на электрический заряд

F=Q[vB], (114.1) где В — индукция магнитного поля, в котором заряд движется.

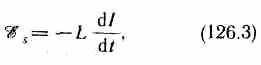

Направление силы Лоренца определяется с помощью правила левой руки: если ладонь левой руки расположить так, чтобы в нее входил вектор В, а четыре вытянутых пальца направить вдоль вектора v (для Q> 0 направления I и v совпадают, для Q<0—противоположны), то отогнутый большой палец покажет направление силы, действующей на положительный заряд. На рис. 169 показана взаимная ориентация векторов v, В (поле направлено к нам, на рисунке показано точками) и F для положительного заряда. На отрицательный заряд сила действует в противоположном направлении.

Модуль силы Лоренца (см. (114.1)) равен

F=QvBsin,

где — угол между v и В.

Отметим еще раз (см. § 109), что магнитное поле не действует на покоящийся электрический заряд. В этом существенное отличие магнитного поля от электрического. Магнитное поле действует только на движущиеся в нем заряды.

Так как по действию силы Лоренца можно определить модуль и направление вектора В, то выражение для силы Лоренца может быть использовано (наравне с другими, см. § 109) для определения вектора магнитной индукции В.

Сила Лоренца всегда перпендикулярна скорости движения заряженной частицы, поэтому она изменяет только направление этой скорости, не изменяя ее модуля. Следовательно, сила Лоренца работы не совершает. Иными словами, постоянное магнитное поле не совершает работы над движущейся в нем заряженной частицей и кинетическая энергия этой частицы при движении в магнитном поле не изменяется.

Если на движущийся электрический заряд помимо магнитного поля с индукцией В действует и электрическое поле с напряженностью Е, то результирующая сила F, приложенная к заряду, равна векторной сумме сил — силы, действующей со стороны электрического поля, и силы Лоренца:

F=QE + Q[vB].

Это выражение называется формулой Лоренца. Скорость v в этой формуле есть скорость заряда относительно магнитного поля.

Движение заряженных частиц в магнитном поле

Выражение для силы Лоренца (114.1) позволяет найти ряд закономерностей движения заряженных частиц в магнитном поле. Направление силы Лоренца и направление вызываемого ею отклонения заряженной частицы в магнитном поле зависят от знака заряда Q частицы. На этом основано определение знака заряда частиц, движущихся в магнитных полях.

Для вывода общих закономерностей будем считать, что магнитное поле однородно и на частицы электрические поля не действуют. Если заряженная частица движется в магнитном поле со скоростью v вдоль линий магнитной индукции, то угол а между векторами v и В равен 0 или . Тогда по формуле (114.1) сила Лоренца равна нулю, т. е. магнитное поле на частицу не действует и она движется равномерно и прямолинейно.

Если заряженная частица движется в магнитном поле со скоростью v, перпендикулярной вектору В, то сила Лоренца F=Q[vB] постоянна по модулю и нормальна к траектории частицы. Согласно второму закону Ньютона, эта сила создает центростремительное ускорение. Отсюда следует, что частица будет двигаться по окружности, радиус r которой определяется из условия

QvB = mv2/r,

откуда

Период вращения частицы, т. е. время Т, затрачиваемое ею на один полный оборот,

T = 2nr/v.

Подставив сюда выражение (115.1), получим

т. е. период вращения частицы в однородном магнитном поле определяется только величиной, обратной удельному заряду

(Q/m) частицы, и магнитной индукцией поля, но не зависит от ее скорости (при v << с)). На этом основано действие циклических ускорителей заряженных частиц (см. §116).

Если скорость v заряженной частицы направлена под углом а к вектору В (рис. 170), то ее движение можно представить в виде суперпозиции: 1) равномерного прямолинейного движения вдоль поля со скоростью v||=vcos; 2) равномерного движения со скоростью v┴= vsin по окружности в плоскости, перпендикулярной полю. Радиус окружности определяется формулой (115.1) (в данном случае надо заменить v на v┴=vsin). В результате сложения обоих движений возникает движение по спирали, ось которой параллельна магнитному полю (рис. 170). Шаг винтовой линии

h=v||T=vTcos.

Подставив в последнее выражение (115.2), получим

h=2mv cos/(BQ).

Направление, в котором закручивается спираль, зависит от знака заряда частицы.

Если скорость v заряженной частицы составляет угол а с направлением вектора В неоднородного магнитного поля, индукция которого возрастает в направлении движения частицы, то r и h уменьшаются с ростом В. На этом основана фокусировка заряженных частиц в магнитном поле.

Вопрос №31

Ускорителями заряженных частиц называются устройства, в которых под действием электрических и магнитных полей создаются и управляются пучки высокоэнергетичных заряженных частиц (электронов, протонов, мезонов и т.д.).

Любой ускоритель характеризуется типом ускоряемых частиц, энергией, сообщаемой частицам, разбросом частиц по энергиям и интенсивностью пучка. Ускорители делятся на непрерывные (из них выходит равномерный по времени пучок) и импульсные (из них частицы вылетают порциями — импульсами). Последние характеризуются длительностью импульса. По форме траектории и механизму ускорения частиц ускорители делятся на линейные, циклические и индукционные. В линейных ускорителях траектории движения частиц близки к прямым линиям, в циклических и индукционных — траекториями частиц являются окружности или спирали.

Рассмотрим некоторые типы ускорителей заряженных частиц.

Циклотрон — циклический резонансный ускоритель тяжелых частиц (протонов, ионов). Его принципиальная схема приведена на рис. 171. Между полюсами

Фазотрон (синхроциклотрон) — циклический резонансный ускоритель тяжелых заряженных частиц (например, протонов, ионов, -частиц), в котором управляющее магнитное поле постоянно, а частота ускоряющего электрического поля медленно изменяется с периодом. Движение частиц в фазотроне, как и в циклотроне, происходит по раскручивающейся спирали. Частицы в фазотроне ускоряются до энергий, примерно равных 1 ГэВ (ограничения здесь определяются размерами фазотрона, так как с ростом скорости частиц растет радиус их орбиты).

Синхрофазотрон — циклический резонансный ускоритель тяжелых заряженных частиц (протонов, ионов), в котором объединяются свойства фазотрона и синхротрона, т. е. управляющее магнитное поле и частота ускоряющего электрического поля одновременно изменяются во времени так, чтобы радиус равновесной орбиты частиц оставался постоянным. Протоны ускоряются в синхрофазотроне до энергий 500 ГэВ.

Вопрос №32

Работа по перемещению проводника и контура с током в магнитном поле

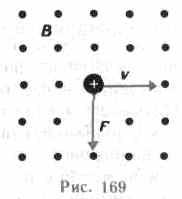

На проводник с током в магнитном поле действуют силы, определяемые законом Ампера (см. §111). Если проводник не закреплен (например, одна из сторон контура изготовлена в виде подвижной перемычки, рис. 177), то под действием силы Ампера он будет в магнитном поле перемещаться. Следовательно, магнитное поле совершает работу по перемещению проводника с током.

Для определения этой работы рас-

смотрим проводник длиной l с током I (он может свободно перемещаться), помещенный в однородное внешнее магнитное поле, перпендикулярное плоскости контура. При указанных на рис. 177 направлениях тока и поля сила, направление которой определяется по правилу левой руки, а значение — по закону Ампера (см. (111.2)), равна

F=IBl.

Под действием этой силы проводник переместится параллельно самому себе на отрезок Ах из положения 1 в положение 2. Работа, совершаемая магнитным полем, равна

dA=Fdx=IBldx =IBdS= IdФ,

так как ldx=dS— площадь, пересекаемая проводником при его перемещении в магнитном поле, ВdS=dФ — поток вектора магнитной индукции, пронизывающий эту площадь. Таким образом,

dA=IdФ, (121.1)

т. е. работа по перемещению проводника с током в магнитном поле равна произведению силы тока на магнитный поток, пересеченный движущимся проводником. Полученная формула справедлива и для произвольного направления вектора В.

Вычислим работу по перемещению замкнутого контура с постоянным током I в магнитном поле. Предположим, что контур М перемещается в плоскости чертежа и в результате бесконечно малого перемещения займет положение М’, изображенное на рис. 178 штриховой линией. Направление тока в контуре (по часовой стрелке) и магнитного поля (перпендикулярно плоскости чертежа — за чертеж) указано на рисунке. Контур М мысленно

разобьем на два соединенных своими концами проводника: ABC и CDA.

Работа dA, совершаемая силами Ампера при рассматриваемом перемещении контура в магнитном поле, равна алгебраической сумме работ по перемещению проводников ЛВС (dA1) и СDA (dА2), т. е.

dA=dA1+dA2. (121.2)

Силы, приложенные к участку CDA контура, образуют с направлением перемещения острые углы, поэтому совершаемая ими работа dA2>0. Согласно (121.1), эта работа равна произведению силы тока I в контуре на пересеченный проводником CDA магнитный поток. Проводник CDA пересекает при своем движении поток dФ0 сквозь поверхность, выполненную в цвете, и поток dФ2, пронизывающий контур в его конечном положении. Следовательно,

dA2= I(dФ0+dФ2). (121.3)

Силы, действующие на участок ЛВС контура, образуют с направлением перемещения тупые углы, поэтому совершаемая ими работа dA1<0. Проводник ЛВС пересекает при своем движении поток dФ0 сквозь поверхность, выполненную в цвете, и поток dФ1, пронизывающий контур в начальном положении. Следовательно,

dA1=I(dФ0+dФ1). (121.4)

Подставляя (121.3) и (121.4) в (121.2), получим выражение для элементарной работы:

dA=I(dФ2 -dФ1),

где dФ2-dФ1=dФ’— изменение магнитного потока через площадь, ограниченную контуром с током. Таким образом,

dA=IdФ’. (121.5)

Проинтегрировав выражение (121.5), определим работу, совершаемую силами Ампера, при конечном произвольном перемещении контура в магнитном поле:

A=IФ, (121.6)

т. е. работа по перемещению замкнутого

контура с током в магнитном поле равна произведению силы тока в контуре на изменение магнитного потока, сцепленного

с контуром. Формула (121.6) остается справедливой для контура любой формы в произвольном магнитном поле.

Вопрос№33

Всякое вещество является магнетиком, т. е. оно способно под действием магнитного поля приобретать магнитный момент (намагничиваться). Для понимания механизма этого явления необходимо рассмотреть действие магнитного поля на движущиеся в атоме электроны.

Ради простоты предположим, что электрон в атоме движется по круговой орбите. Если орбита электрона ориентирована относительно вектора В произвольным образом, составляя с ним угол а (рис. 188), то можно доказать, что она приходит в такое движение вокруг В, при котором вектор магнитного момента рm, сохраняя постоянным угол а, вращается вокруг на-

правления В с некоторой угловой скоростью. Такое движение в механике называется прецессией. Прецессию вокруг вертикальной оси, проходящей через точку опоры, совершает, например, диск волчка при замедлении движения.

Таким образом, электронные орбиты атома под действием внешнего магнитного поля совершают прецессионное движение, которое эквивалентно круговому току. Так как этот микроток индуцирован внешним магнитным полем, то, согласно правилу Ленца, у атома появляется составляющая магнитного поля, направленная противоположно внешнему полю. Наведенные составляющие магнитных полей атомов (молекул) складываются и образуют собственное магнитное поле вещества, ослабляющее внешнее магнитное поле. Этот эффект получил название диамагнитного эффекта, а вещества, намагничивающиеся во внешнем магнитном поле против направления поля, называются диамагнетиками.

В отсутствие внешнего магнитного поля диамагнетик немагнитен, поскольку в данном случае магнитные моменты электронов взаимно компенсируются, и суммарный магнитный момент атома (он равен векторной сумме магнитных моментов (орбитальных и спиновых) составляющих атом электронов) равен нулю. К диамагнетикам относятся многие металлы (например, Bi, Ag, Au, Cu), большинство органических соединений, смолы, углерод и т. д.

Так как диамагнитный эффект обусловлен действием внешнего магнитного поля на электроны атомов вещества, то диамагнетизм свойствен всем веществам. Однако наряду с диамагнитными веществами существуют и парамагнитные — вещества, намагничивающиеся во внешнем магнитном поле по направлению поля.

У парамагнитных веществ при отсутствии внешнего магнитного поля магнитные моменты электронов не компенсируют друг друга, и атомы (молекулы) парамагнетиков всегда обладают магнитным моментом. Однако вследствие теплового движения молекул их магнитные моменты ориентированы беспорядочно, поэтому пара-

магнитные вещества магнитными свойствами не обладают. При внесении парамагнетика во внешнее магнитное поле устанавливается преимущественная ориентация магнитных моментов атомов по полю (полной ориентации препятствует тепловое движение атомов). Таким образом, парамагнетик намагничивается, создавая собственное магнитное поле, совпадающее по направлению с внешним полем и усиливающее его. Этот эффект называется парамагнитным. При ослаблении внешнего магнитного поля до нуля ориентация магнитных моментов вследствие теплового движения нарушается и парамагнетик размагничивается. К парамагнетикам относятся редкоземельные элементы, Pt, Al и т. д. Диамагнитный эффект наблюдается и в парамагнетиках, но он значительно слабее парамагнитного и поэтому остается незаметным.

Из рассмотрения явления парамагнетизма следует, что его объяснение совпадает с объяснением ориентационной (дипольной) поляризации диэлектриков с полярными молекулами (см. §87), только электрический момент атомов в случае поляризации надо заменить магнитным моментом атомов в случае намагничения.

Подводя итог качественному рассмотрению диа- и парамагнетизма, еще раз отметим, что атомы всех веществ являются носителями диамагнитных свойств. Если магнитный момент атомов велик, то парамагнитные свойства преобладают над диамагнитными и вещество является парамагнетиком; если магнитный момент атомов мал, то преобладают диамагнитные свойства и вещество является диамагнетиком.

Подобно тому, как для количественного описания поляризации диэлектриков вводилась поляризованность (см. §88), для количественного описания намагничения магнетиков вводят векторную величину — намагниченность, определяемую магнитным моментом единицы объема магнетика:

J=pm/V=pa/V,

где pm=ра— магнитный

Согласно представлениям Вейсса, ферромагнетики при температурах ниже точки Кюри обладают спонтанной намагниченностью независимо от наличия внешнего намагничивающего поля. Спонтанное намагничение, однако, находится в кажущемся противоречии с тем, что многие ферромагнитные материалы даже при температурах ниже точки Кюри не намагничены. Для устранения этого противоречия Вейсс ввел гипотезу, согласно которой ферромагнетик ниже точки Кюри разбивается на большое число малых макроскопических областей — доменов, самопроизвольно намагниченных до насыщения.

При отсутствии внешнего магнитного поля магнитные моменты отдельных доменов ориентированы хаотически и компенсируют друг друга, поэтому результирующий магнитный момент ферромагнетика равен нулю и ферромагнетик не намагничен. Внешнее магнитное поле ориентирует по полю магнитные моменты не отдельных атомов, как это имеет место в случае парамагнетиков, а целых областей спонтанной намагниченности. Поэтому с ростом Н намагниченность

J (см. рис. 192) и магнитная индукции В (см. рис. 193) уже в довольно слабых полях растут очень быстро. Этим объясняется также увеличение ферромагнетиков до максимального значения в слабых полях (см. рис. 194). Эксперименты показали, что зависимость В от Я не является такой плавной, как показано на рис. 193, а имеет ступенчатый вид. Это свидетельствует о том, что внутри ферромагнетика домены поворачиваются по полю скачком.

При ослаблении внешнего магнитного поля до нуля ферромагнетики сохраняют остаточное намагничение, так как тепловое движение не в состоянии быстро дезориентировать магнитные моменты столь крупных образований, какими являются домены. Поэтому и наблюдается явление магнитного гистерезиса (рис.195). Для того чтобы ферромагнетик размагнитить, необходимо приложить коэрцитивную силу; размагничиванию способствуют также встряхивание и нагревание ферромагнетика. Точка Кюри оказывается той температурой, выше которой происходит разрушение доменной структуры.

Вихревые токи — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

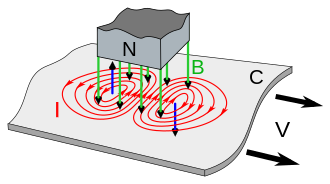

Иллюстрация возникновения токов Фуко в движущейся в постоянном магнитном поле проводящей (металлической) пластине C. Вектор магнитной индукции B показан зелеными стрелками, вектор V скорости движения пластин — черными стрелками, силовые линии вектора плотности электрического тока I — красным цветом (эти линии замкнутые, «вихревые»).

Иллюстрация возникновения токов Фуко в движущейся в постоянном магнитном поле проводящей (металлической) пластине C. Вектор магнитной индукции B показан зелеными стрелками, вектор V скорости движения пластин — черными стрелками, силовые линии вектора плотности электрического тока I — красным цветом (эти линии замкнутые, «вихревые»). Источником магнитного поля является постоянный магнит, его фрагмент показан вверху рисунка серым цветом. Вектор магнитной индукции B направлен от северного (N) полюса магнита, магнитное поле пронизывает пластину. В материале пластины, входящем под магнит, т.е. слева, магнитная индукция изменяется во времени, возрастает (dBn/dt > 0), и в соответствии с законами Фарадея и Ома в материале пластины возникает (наводится, «индуцируется») замкнутый (вихревой) электрический ток. Этот ток течет против часовой стрелки и, по закону Ампера, создает свое собственное магнитное поле, вектор магнитной индукции которого показан синей стрелкой, направленной перпендикулярно плоскости протекания тока, вверх.

Справа, в материале пластины, удаляющемся от магнита, магнитное поле тоже меняется во времени, однако оно ослабевает, и силовые линии возникающего справа еще одного электрического тока направлены по часовой стрелке.

Точно под магнитом «левый» и «правый» вихри токов направлены в одну и ту же сторону, плотность суммарного электрического тока максимальна. На движущиеся в этой области электрические заряды, поток которых образует электрический ток, в сильном магнитном поле действует сила Лоренца, направленная (по правилу левой руки) против вектора скорости V. Эта сила Лоренца тормозит пластину C. Взаимодействие магнитного поля магнита и магнитного поля индуцированных токов приводит к тому, что результирующее распределение потока магнитного поля в окрестности полюса N магнита отличается от случая неподвижной пластины C (и зависит от скорости V), хотя суммарный поток вектора магнитной индукции остается неизменным (при условии, что материал магнита и пластины C не входит в насыщение). У этого термина существуют и другие значения, см. Ток.

Вихревые токи, или токи Фуко́ (в честь Ж. Б. Л. Фуко) — вихревой[1] индукционный[2] объёмный электрический ток[3], возникающий в электрических проводниках при изменении во времени потока действующего на них магнитного поля.

Впервые вихревые токи были обнаружены французским учёным Д. Ф. Араго (1786—1853) в 1824 г. в медном диске, расположенном на оси под вращающейся магнитной стрелкой. За счёт вихревых токов диск приходил во вращение. Это явление, названное явлением Араго, было объяснено несколько лет спустя M. Фарадеем с позиций открытого им закона электромагнитной индукции: вращаемое магнитное поле наводит в медном диске вихревые токи, которые взаимодействуют с магнитной стрелкой. Вихревые токи были подробно исследованы французским физиком Фуко (1819—1868) и названы его именем. Фуко также открыл явление нагревания металлических тел, вращаемых в магнитном поле, вихревыми токами.

Токи Фуко возникают под действием изменяющегося во времени (переменного) магнитного поля[4] и по физической природе ничем не отличаются от индукционных токов, возникающих в проводах и вторичных обмотках электрических трансформаторов.

Поскольку электрическое сопротивление массивного[5] проводника может быть мало, то сила индукционного электрического тока, обусловленного токами Фуко, может достигать чрезвычайно больших значений. В соответствии с правилом Ленца токи Фуко в объеме проводника выбирают такой путь, чтобы в наибольшей мере противодействовать причине, вызывающей их протекание. Поэтому, в частности, движущиеся в сильном магнитном поле хорошие проводники испытывают сильное торможение, обусловленное взаимодействием токов Фуко с внешним магнитным полем. Этот эффект используется для демпфирования подвижных частей гальванометров, сейсмографов и других приборов без использования силы трения, а также в некоторых конструкциях тормозных систем железнодорожных поездов.

Тепловое действие токов Фуко используется в индукционных печах, где в катушку, питаемую высокочастотным генератором большой мощности, помещают проводящее тело, в котором возникают вихревые токи, разогревающие его до плавления. Подобным образом работают индукционные плиты, в которых металлическая посуда разогревается вихревыми токами, создаваемыми переменным магнитным полем катушки, расположенной внутри плиты.

С помощью токов Фуко осуществляется прогрев металлических частей вакуумных установок для их дегазации.

В соответствии с правилом Ленца вихревые токи протекают внутри проводника по таким путям и направлениям, чтобы своим действием возможно сильнее противиться причине, которая их вызывает. Вследствие этого при движении в магнитном поле на хорошие проводники действует тормозящая сила, вызываемая взаимодействием вихревых токов с магнитным полем. Этот эффект используется в ряде приборов для демпфирования колебаний их подвижных частей.

Во многих случаях токи Фуко могут быть нежелательными. Для борьбы с ними принимаются специальные меры: с целью предотвращения потерь энергии на нагревание сердечников трансформаторов, эти сердечники набирают из тонких пластин, разделённых изолирующими прослойками (шихтовка). Появление ферритов сделало возможным изготовление этих сердечников сплошными.

Вихретоковый контроль — один из методов неразрушающего контроля изделий из токопроводящих материалов.

- ↑ Термин вихревой означает, что силовые линии тока замкнуты.

- ↑ Индукционным называют электрический ток, создаваемый (наводимый) в проводнике за счет взаимодействия проводника с переменным во времени магнитным (электромагнитным) полем, а не за счет действия включенных в разрыв цепи источников тока и ЭДС (гальванических элементов и т.п.).

- ↑ Часто используется термин токи во множественном числе, поскольку токи Фуко представляют собой электрический ток в объеме проводника, и в отличие от индукционного тока во вторичной обмотке трансформатора затруднительно указать единственную «электрическую цепь» для тока, единственную замкнутую траекторию движения электрических зарядов в толще проводника.

- ↑ Строго говоря — под действием переменного электромагнитного поля

- ↑ То есть обладающего большой площадью поперечного току сечения

- Сивухин Д. В.: Общий курс физики, том 3. Электричество. 1977

- Савельев И. В.: Курс общей физики, том 2. Электричество. 1970

- Неразрушающий контроль: справочник: В 7т. Под общ. ред. В. В. Клюева. Т. 2: В 2 кн.-М.:Машиностроение, 2003.-688 с.: ил.

Индукция — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 8 января 2020; проверки требует 1 правка. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 8 января 2020; проверки требует 1 правка.Инду́кция (из лат. inductio «выведение, наведение») — широко используемый в науке термин.

- В логике

- Индуктивное умозаключение — метод рассуждения от частного к общему.

- Полная индукция — метод доказательства, при котором утверждение доказывается для конечного числа частных случаев, исчерпывающих все возможности.

- Неполная индукция — наблюдения за отдельными частными случаями наводит на гипотезу, которая нуждается в доказательстве[1].

- Математическая индукция — метод доказательства для последовательности натуральных чисел либо объектов, однозначно занумерованных натуральными числами.

- В философии

- В физике

- В экономике

- Индукция — это вид обобщения, связанный с предвосхищением результатов наблюдений и экспериментов на основе данных опыта. В индукции данные опыта «наводят» на общее, поэтому индуктивные обобщения рассматриваются обычно как опытные истины или эмпирические законы. Изучая финансово-хозяйственную деятельность ряда типичных российских предприятий, можно делать, например, выводы о закономерностях развития совокупности предприятий.

- В юридических науках

- Индуктивный метод — способ исследования и изложения, при котором от наблюдаемых частных фактов переходят к выделению принципов, общих положений теории, установлению закономерностей.

- В медицине и биологии

- В химии

- Химическая индукция — совместное протекание двух химических реакций, из которых одна обусловливает или ускоряет вторую.

Правило Ленца — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Правило Ленца определяет направление индукционного тока и гласит:

Индукционный ток всегда имеет такое направление, что он ослабляет действие причины, возбуждающей этот ток.

— Сивухин Д. В. § 65. Правило Ленца // Общий курс физики. — М.: Наука, 1977. — Т. III. Электричество. — С. 268. — 688 с.

Правило сформулировано в 1833 году Э. Х. Ленцем. Позднее оно было обобщено на все физические явления в работах Ле Шателье (1884 год) и Брауна (1887 год), это обобщение известно как принцип Ле Шателье — Брауна.

Эффектной демонстрацией правила Ленца является опыт Элиу Томсона.

Согласно закону электромагнитной индукции Фарадея при изменении магнитного потока Φ{\displaystyle \Phi }, пронизывающего электрический контур, в нём возбуждается ток, называемый индукционным. Величина электродвижущей силы, ответственной за этот ток, определяется уравнением[1]:

- Eind=−dΦdt,{\displaystyle {\mathcal {E}}^{ind}=-{\frac {d\Phi }{dt}},}

где знак «минус» означает, что ЭДС индукции действует так, что индукционный ток препятствует изменению потока. Этот факт и отражён в правиле Ленца.

Правило Ленца носит обобщённый характер и справедливо в различных физических ситуациях, которые могут отличаться конкретным физическим механизмом возбуждения индукционного тока. Так, если изменение магнитного потока вызвано изменением площади контура (например, за счёт движения одной из сторон прямоугольного контура), то индукционный ток возбуждается силой Лоренца, действующей на электроны перемещаемого проводника в постоянном магнитном поле. Если же изменение магнитного потока связано с изменением величины внешнего магнитного поля, то индукционный ток возбуждается вихревым электрическим полем, появляющимся при изменении магнитного поля. Однако в обоих случаях индукционный ток направлен так, чтобы скомпенсировать изменение потока магнитного поля через контур.

Если внешнее магнитное поле, пронизывающее неподвижный электрический контур, создаётся током, текущим в другом контуре, то индукционный ток может оказаться направлен как в том же направлении, что и внешний, так и в противоположном: это зависит от того, уменьшается или увеличивается внешний ток. Если внешний ток увеличивается, то растёт создаваемое им магнитное поле и его поток, что приводит к появлению индукционного тока, уменьшающего это увеличение. В этом случае индукционный ток направлен в сторону, противоположную основному. В обратном случае, когда внешний ток уменьшается со временем, уменьшение магнитного потока приводит к возбуждению индукционного тока, стремящегося увеличить поток, и этот ток направлен в ту же сторону, что и внешний ток.

- ↑ Сивухин Д. В. § 64. Электромагнитная индукция // Общий курс физики. — М.: Наука, 1977. — Т. III. Электричество. — С. 265. — 688 с.

Электромагнитная индукция. Самоиндукция — Мегаобучалка

Как мы уже выяснили, электрический ток способен порождать магнитные поля. Возникает вопрос: может ли магнитное поле вызывать появление электрического тока? Эта задача была решена английским физиком Майклом Фарадеем, открывшим явление электромагнитной индукции в 1831 г.^Свитый в катушку проводник замыкается на гальванометре (рис. 3.19). Если вдвигать в катушку постоянный магнит, то гальванометр покажет наличие тока в течение всего промежутка времени, пока магнит перемещается относительно катушки. При выдергивании магнита из катушки гальванометр показывает наличие тока противоположного направления. Изменения направления тока происходит при изменении вдвигаемого или выдвигаемого полюса магнита.

Аналогичные результаты наблюдались при замене постоянного магнита электромагнитом (катушкой с током). Если обе катушки закрепить неподвижно, но в одной из них менять значение тока, то в этот момент в другой катушке наблюдается индукционный ток.

ЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ состоит в возникновении электродвижущей силы (э.д.с.) индукции в проводящем контуре, через который меняется поток вектора магнитной индукции. Если контур является замкнутым, то в нем возникает индукционный ток.

Открытие явления электромагнитной индукции:

1) показало взаимосвязь между электрическим и магнитным полем;

2) предложило способ получения электрического тока с помощью магнитного поля.

Основные свойства индукционного тока:

1. Индукционный ток возникает всегда, когда происходит изменение сцепленного с контуром потока магнитной индукции.

2. Сила индукционного тока не зависит от способа изменения потока магнитной индукции, а определяется лишь скоростью его изменения.

Опытами Фарадея было установлено, что величина электродвижущей силы индукции пропорциональна скорости изменения магнитного потока, пронизывающего контур проводника (закон электромагнитной индукции Фарадея)

, или , (3.46)

где (dF) – изменение потока в течении времени (dt).МАГНИТНЫМ ПОТОКОМ или ПОТОКОМ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИназывается величина, которая определяется на основе следующего соотношения: (магнитный поток через поверхность площадью S): Ф=ВScosα, (3.45), угол a – угол между нормалью к рассматриваемой поверхности и направлением вектора индукции магнитного поля

единица магнитного потока в системе СИ носит название вебер – [Вб=Тл×м2].

Знак «–» в формуле означает, что э.д.с. индукции вызывает индукционный ток, магнитное поле которого противодействует всякому изменению магнитного потока, т.е. при >0 э.д.с. индукции eИ<0 и наоборот.

э.д.с. индукции измеряется в вольтах

Для нахождения направления индукционного тока существует правило Ленца (правило установлено в 1833 г.): индукционный ток имеет такое направление, что создаваемое им магнитное поле стремится компенсировать изменение магнитного потока, вызвавшее этот индукционный ток.

Например, если вдвигать северный полюс магнита в катушку, т. е. увеличивать магнитный поток через его витки, в катушке возникает индукционный ток такого направления, что на ближайшем к магниту конце катушки возникает северный полюс (рис.3.20). Итак, магнитное поле индукционного тока стремится нейтрализовать вызвавшее его изменение магнитного потока.

Не только переменное магнитное поле порождает индукционный ток в замкнутом проводнике, но и при движении замкнутого проводника длиной l в постоянном магнитном поле (В) со скоростью v в проводнике возникает эдс:

a (B Ùv) (3.47)

Как вы уже знаете, электродвижущая силав цепи– это результат действия сторонних сил. При движении проводника в магнитном поле роль сторонних сил выполняет сила Лоренца (которая действует со стороны магнитного поля на движущийся электрический заряд). Под действием этой силы происходит разделение зарядов и на концах проводника возникает разность потенциалов. Э.д.с. индукции в проводнике является работой по перемещению единичных зарядов вдоль проводника.

Направление индукционного токаможно определитьпо правилу правой руки:Вектор В входит в ладонь, отведенный большой палец совпадает с направлением скорости проводника, а 4 пальца укажут направление индукционного тока.

Таким образом переменное магнитное поле вызывает появление индуцированного электрического поля. Оно не потенциально( в отличие от электростатического), т.к. работапо перемещению единичного положительного заряда равна э.д.с. индукции, а не нулю.

Такие поля называются вихревыми. Силовые линии вихревогоэлектрического поля – замкнуты сами на себя,в отличие от линий напряженности электростатического поля.

Э.д.с. индукции возникает не только в соседних проводниках, но и в самом проводнике при изменении магнитного поля тока, идущего по проводнику. Возникновение э.д.с. в каком-либо проводнике при изменении в нем самом силы тока (следовательно, магнитного потока в проводнике) называется самоиндукцией, а ток, индуцируемый в этом проводнике, – током самоиндукции.

Ток в замкнутом контуре создает в окружающем пространстве магнитное поле, напряженность которого пропорциональна силе тока I. Поэтому магнитный поток Ф, пронизывающий контур, пропорционален силе тока в контуре

Ф=L×I, (3.48).

L – коэффициент пропорциональности, который носит название коэффициента самоиндукции, или, просто, индуктивности. Индуктивность зависит от размеров и формы контура, а также от магнитной проницаемости среды, окружающей контур.

В этом смысле индуктивность контура — аналогэлектрической емкости уединенного проводника, которая также зависит только от формы проводника, его размеров и диэлектрической проницаемости среды.

Единица индуктивности — генри (Гн): 1Гн — индуктивность такого контура, магнитный поток самоиндукции которого при токе в 1А равен 1Вб (1Гн=1Вб/А=1В·с/А).

Если L=const, то э.д.с. самоиндукции можно представить в следующем виде:

, или , (3.49)

где DI (dI) – изменение тока в цепи, содержащей катушку индуктивности (или контур) L, за время Dt (dt). Знак «–» в этом выражении означает, что э.д.с. самоиндукции препятствует изменению тока (т. е. если ток в замкнутом контуре уменьшается, то э.д.с. самоиндукции приводит к возникновению тока того же направления и наоборот).

Одним из проявлений электромагнитной индукции является возникновение замкнутых индукционных токов в сплошных проводящих средах: металлических телах, растворах электролитов, биологических органах и т.д. Такие токи носят название вихревых токов или токов Фуко. Эти токи возникают при перемещении проводящего тела в магнитном поле и/или при изменении со временем индукции поля, в которое помещены тела. Сила токов Фуко зависит от электрического сопротивления тел, а также от скорости изменения магнитного поля.

Токи Фуко также подчиняются правилу Ленца: их магнитное поле направлено так, чтобы противодействовать изменению магнитного потока, индуцирующему вихревые токи.

Поэтому массивные проводники тормозятся в магнитном поле. В электрических машинах, для того чтобы минимизировать влияние токов Фуко, сердечники трансформаторов и магнитные цепи электрических машин собирают из тонких пластин, изолированных друг от друга специальным лаком или окалиной.

Вихревые токи вызывают сильное нагревание проводников. Джоулево тепло, выделяемое токами Фуко, используется в индукционных металлургических печах для плавки металлов, согласно закону Джоуля-Ленца: