Измерение потенциала проводника

Содержание статьи

1. Что такое потенциал проводника

2. Как измерить потенциал проводника

3. Метод электрического зонда

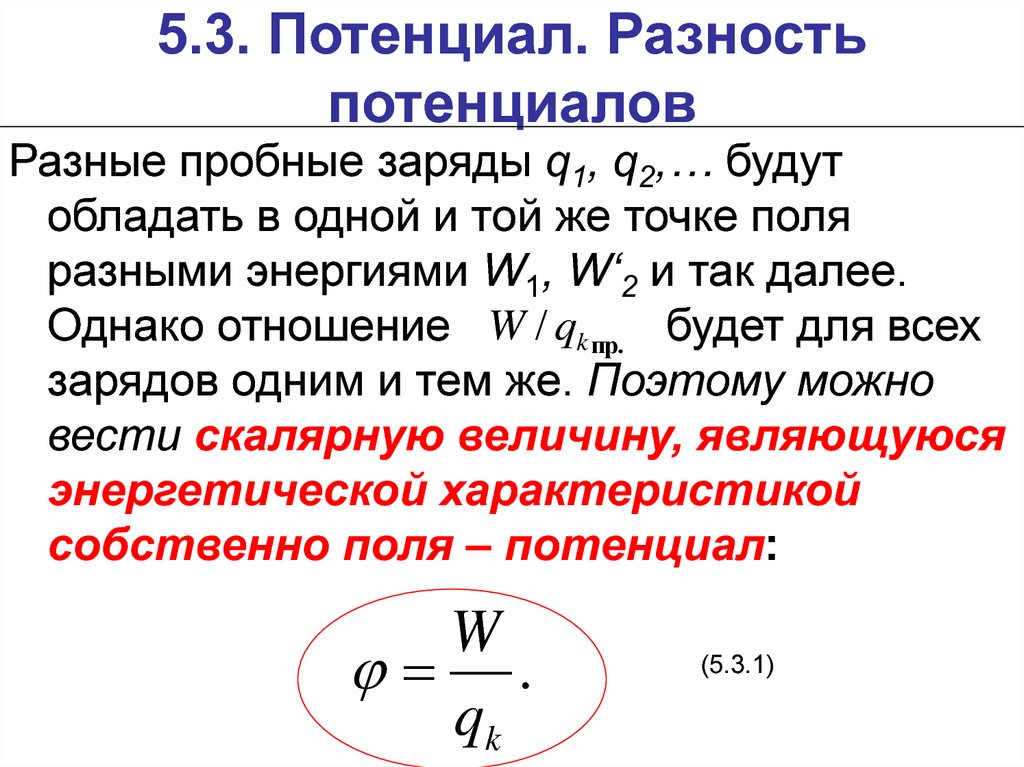

Что такое потенциал проводника

Как уже неоднократно отмечалось, напряженность поля внутри проводника равна нулю. Из этого следует, что проводник эквипотенциален по всему объему, то есть во всех точках проводника потенциалы одинаковы, значит, разность потенциалов двух любых точек проводника равна:

Значение потенциала, равное во всех точках проводника называют потенциалом проводника.

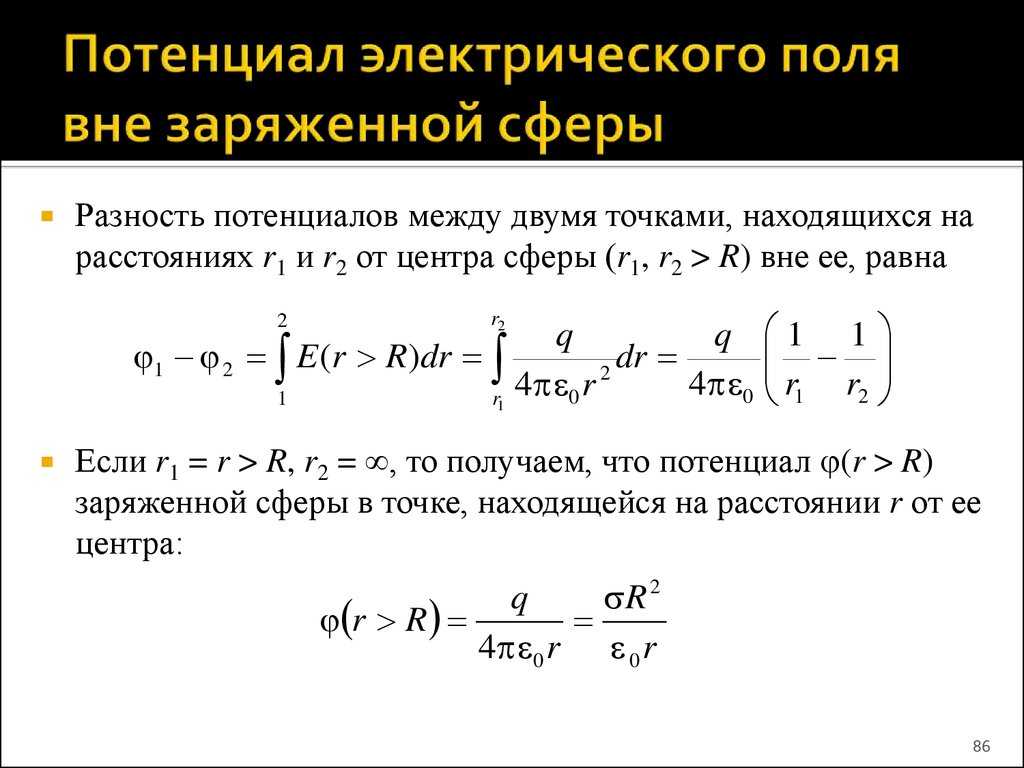

Допустим, что мы имеем изолированный, заряженный проводник. Заряд этого проводника создаёт электрическое поле в веществе вокруг проводника. Примем нормировку потенциала на ноль в бесконечности. В таком случае потенциал проводника выразим как:

где путь интегрирования начинается в любой точке проводника и заканчивается в бесконечности.

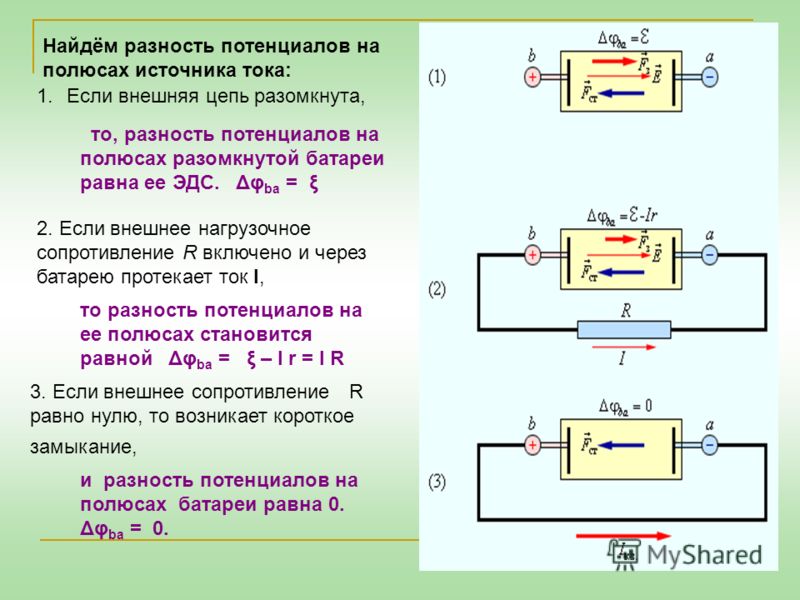

Как измерить потенциал проводника

Прибором для измерения разности потенциалов между двумя проводниками может служить электроскоп, листочки или стрелка которого окружены металлической оболочкой, при этом его называют электрометром. При этом один проводник соединяют с шариком электрометра, другой с оболочкой (рис. 1). Стрелка электрометра примет потенциал тела (1), а оболочка — потенциал тела (2). Возникнет электрическое поле, силовые линии которого идут от оболочки к стрелке или в обратном направлении. При этом угол отклонения стрелки определен напряженностью и конфигурацией возникшего поля. При этом поле внутри замкнутой оболочки из металла ни как не зависит от внешнего поля. Оно определяется разностью потенциалов между оболочкой и стрелкой.

При этом один проводник соединяют с шариком электрометра, другой с оболочкой (рис. 1). Стрелка электрометра примет потенциал тела (1), а оболочка — потенциал тела (2). Возникнет электрическое поле, силовые линии которого идут от оболочки к стрелке или в обратном направлении. При этом угол отклонения стрелки определен напряженностью и конфигурацией возникшего поля. При этом поле внутри замкнутой оболочки из металла ни как не зависит от внешнего поля. Оно определяется разностью потенциалов между оболочкой и стрелкой.

Значит, угол отклонения стрелки есть мера разности потенциалов тел (1) и (2).

Подобный прибор можно градуировать в вольтах. Очень часто в качестве второго тела используют Землю, то есть оболочку электрометра заземляют. В таком случае электрометр покажет потенциал тела (1) относительно Земли.

Рис. 1

Не имеет принципиального значения, какое из тел заземлять, оболочку или шарик. От этого зависит только направление силовых линий. Угол отклонения стрелки в обоих случаях будет одним. Понятно, что электрометр может служить измерительным прибором для потенциала тела, только если его стрелка защищена не полностью от внешних полей. Но при этом связь стрелки с внешними телами должна быть слабой. Для этого отверстие в оболочке металлического экрана (шарика) и наружная часть стержня, которая соединяет шарик со стрелкой, должны быть небольшими. В противном случае, на этих частях электрометра могут возникать существенные заряды, которые индуцируются посторонними внешними телами. Они вносили бы искажения при переходе на стрелку, и разность потенциалов измерялась бы неверно. Провода, которые соединяют тела (1) и (2) по такой же причине должны быть тонкими. Используя электрометр легко убедиться, что поверхность проводника всегда является эквипотенциальной. Если соединять электрометр с разными точками заряженного проводника, то отклонение стрелки его изменяться не будет.

Угол отклонения стрелки в обоих случаях будет одним. Понятно, что электрометр может служить измерительным прибором для потенциала тела, только если его стрелка защищена не полностью от внешних полей. Но при этом связь стрелки с внешними телами должна быть слабой. Для этого отверстие в оболочке металлического экрана (шарика) и наружная часть стержня, которая соединяет шарик со стрелкой, должны быть небольшими. В противном случае, на этих частях электрометра могут возникать существенные заряды, которые индуцируются посторонними внешними телами. Они вносили бы искажения при переходе на стрелку, и разность потенциалов измерялась бы неверно. Провода, которые соединяют тела (1) и (2) по такой же причине должны быть тонкими. Используя электрометр легко убедиться, что поверхность проводника всегда является эквипотенциальной. Если соединять электрометр с разными точками заряженного проводника, то отклонение стрелки его изменяться не будет.

Метод электрического зонда

Для измерения разности потенциалов в жидком или газообразном диэлектрике используют метод электрического зонда. Зонд состоит из небольшого металлического тельца (например, шарик или диск), которое соединено проволочкой с шариком электрометра. Оболочка электрометра заземлена. Зонд помещают в точку диэлектрика, потенциал которой измеряют. При этом электрометр покажет разность потенциалов между стрелкой и оболочкой (тоже самое: между зондом и Землей). При этом необходимо заметить, что зонд существенно изменяет потенциал точки, в которую он помещается. Причиной этому являются индукционные заряды, которые появляются на зонде и шарике электрометра. Поэтому для того, чтобы была возможность истинного измерения потенциала надо, чтобы при внесении зонда в исследуемую точку зонд и соединенный с ним шарик электроскопа приняли потенциал, который был в нашей точке до внесения зонда. Это достигается если убрать индукционные заряды с зонда. Так, например, в капельном зонде телом служит маленькое ведерко, которое наполняется проводящей жидкостью. В дне ведерка есть очень маленькое отверстие. Капли жидкости, стекающие из этого отверстия, уносят индукционный заряд, который возникает на зонде.

Зонд состоит из небольшого металлического тельца (например, шарик или диск), которое соединено проволочкой с шариком электрометра. Оболочка электрометра заземлена. Зонд помещают в точку диэлектрика, потенциал которой измеряют. При этом электрометр покажет разность потенциалов между стрелкой и оболочкой (тоже самое: между зондом и Землей). При этом необходимо заметить, что зонд существенно изменяет потенциал точки, в которую он помещается. Причиной этому являются индукционные заряды, которые появляются на зонде и шарике электрометра. Поэтому для того, чтобы была возможность истинного измерения потенциала надо, чтобы при внесении зонда в исследуемую точку зонд и соединенный с ним шарик электроскопа приняли потенциал, который был в нашей точке до внесения зонда. Это достигается если убрать индукционные заряды с зонда. Так, например, в капельном зонде телом служит маленькое ведерко, которое наполняется проводящей жидкостью. В дне ведерка есть очень маленькое отверстие. Капли жидкости, стекающие из этого отверстия, уносят индукционный заряд, который возникает на зонде.

Пример 1

Задание: Опыты показали, что земной шар заряжен отрицательно. В среднем напряженность поля около самой поверхности Земли составляет 130$\frac{В}{м}$.

Решение:

Человеческое тело является хорошим проводником. Как и любой другой проводник, тело человека сильно искажает электрическое поле. При помещении тела человека происходит перераспределение зарядов на поверхности его тела, но это перемещение идет короткий промежуток времени и оно очень слабо. Силовые линии поля подходят к поверхности тела перпендикулярно, а эквипотенциальные поверхности огибают его, так же как металлический предмет. Весь объем тела человека эквипотенциален, то есть все точки тела имеют равные потенциалы. Напряженность поля зависит от разности потенциалов поля, если разность потенциалов равна нулю, значит и напряженность поля нуль. Поэтому человек не чувствует разности потенциалов электрического поля Земли.

Пример 2

Задание: Если коснуться электроскопа пальцем, то он разрядится. Будет ли разряжаться электроскоп, если недалеко от него поместить изолированное от Земли заряженное тело?

Решение:

Если к электроскопу поднести заряженное тело, то на стержне прибора возникнут индуцированные заряды. Причем на внешнем конце заряды будут иметь противоположный знак по отношению к зарядам тела, на внутреннем конце такой же знак, что и заряд тела. Следовательно, электроскоп не разрядится на электрометре останется индуцированный заряд.

Причем на внешнем конце заряды будут иметь противоположный знак по отношению к зарядам тела, на внутреннем конце такой же знак, что и заряд тела. Следовательно, электроскоп не разрядится на электрометре останется индуцированный заряд.

Пример 3

Задание: Измерения электрическим зондом показывают, что изменение потенциала электрического поля Земли изменяется в среднем на 100 В на каждый метр подъема от поверхности. Вычислите заряд Земли, если считать, что поле создается этим зарядом. Радиус Земли принять равным R=6400 км.

Решение:

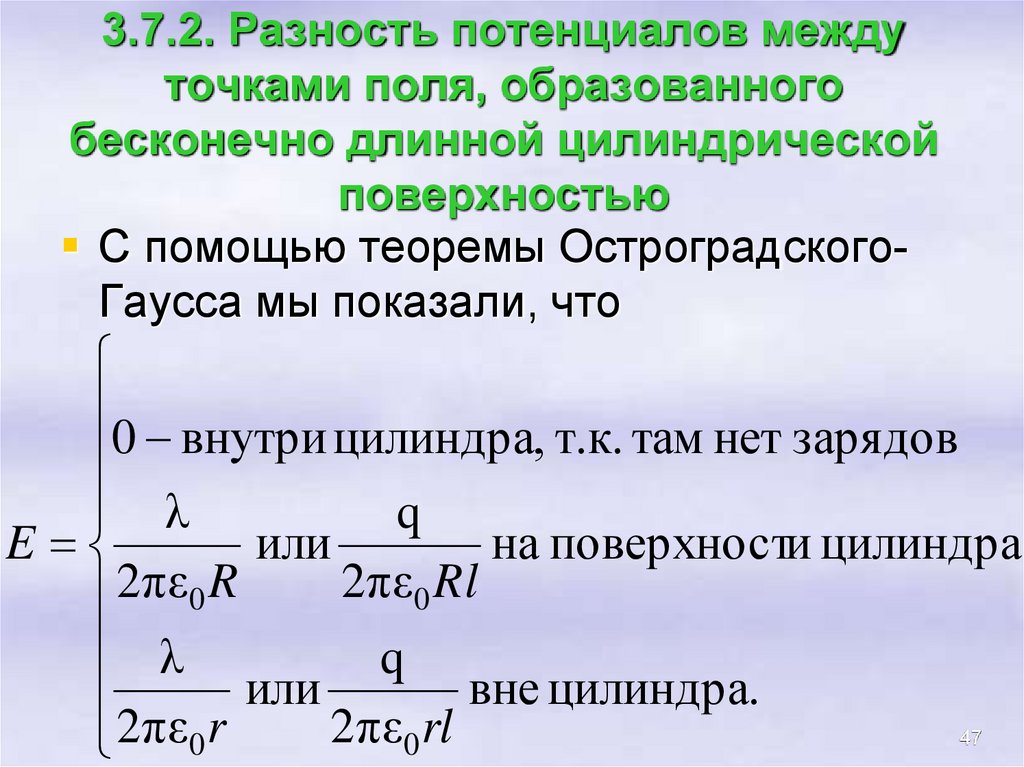

Изменение модуля напряженности поля можно связать c изменением потенциала Земли в нашей задаче с помощью формулы:

\[\left|E\right|=\frac{\triangle \varphi }{\triangle x}(3.1)\]

судя по размерности в нашей задаче указан именно $\left|E\right|$.

По теореме Остроградского — Гаусса запишем, что:

\[ES=\frac{q}{\varepsilon {\varepsilon }_0}\left(3.2\right),\]

где $S=4\pi R^2$, где поверхность, через которую рассмотрен поток вектора напряженности, совпала со сферой радиуса Земли. 5Кл\ $.

5Кл\ $.

Сообщество экспертов Автор24

Автор этой статьи Дата последнего обновления статьи: 03.12.2021

Выполнение любых типов работ по физике

Онлайн помощь по физике Заказать решение задач по термодинамике Отчет по практике по физике Контрольная работа по теме кинематика Презентация на тему термодинамика Реферат на тему термодинамика Контрольная работа на тему термодинамика Контрольная работа по физике на тему термодинамика Презентация на тему физика атомного ядра Презентация на тему атомная физика

Подбор готовых материалов по теме

Дипломные работы Курсовые работы Выпускные квалификационные работы Рефераты Сочинения Доклады Эссе Отчеты по практике Решения задач Контрольные работы

Как найти разность потенциалов между точками

Как найти разность потенциалов между точками?

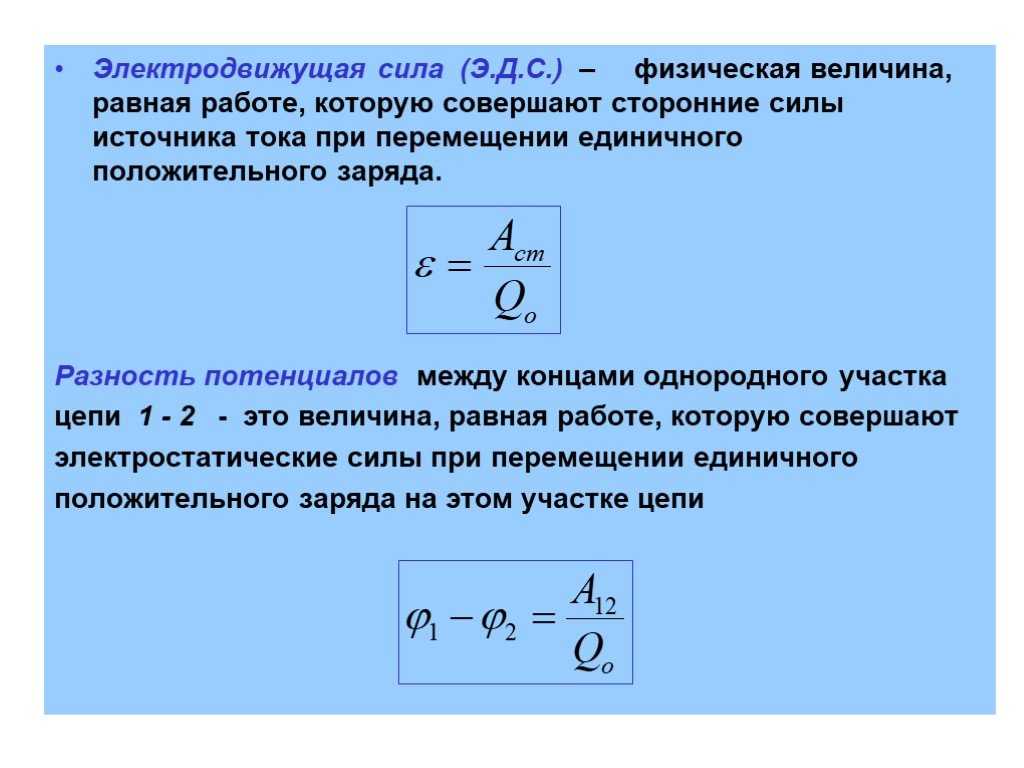

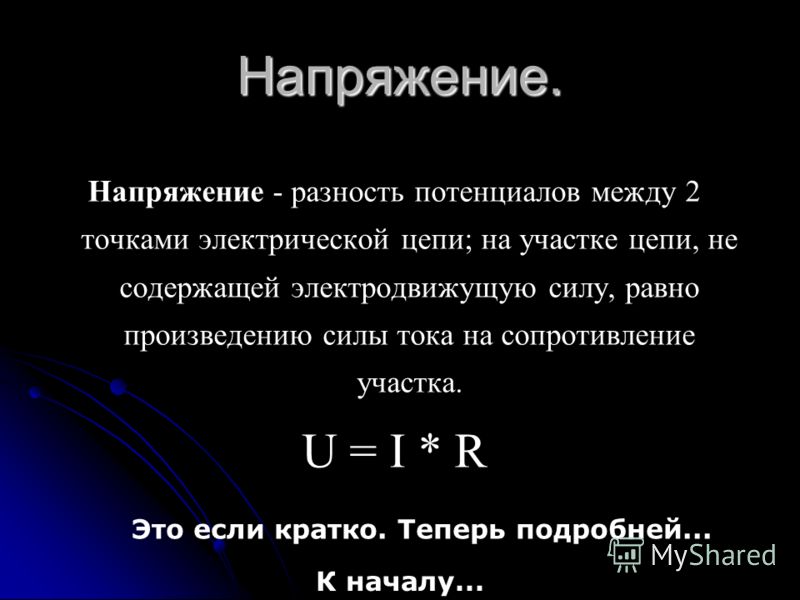

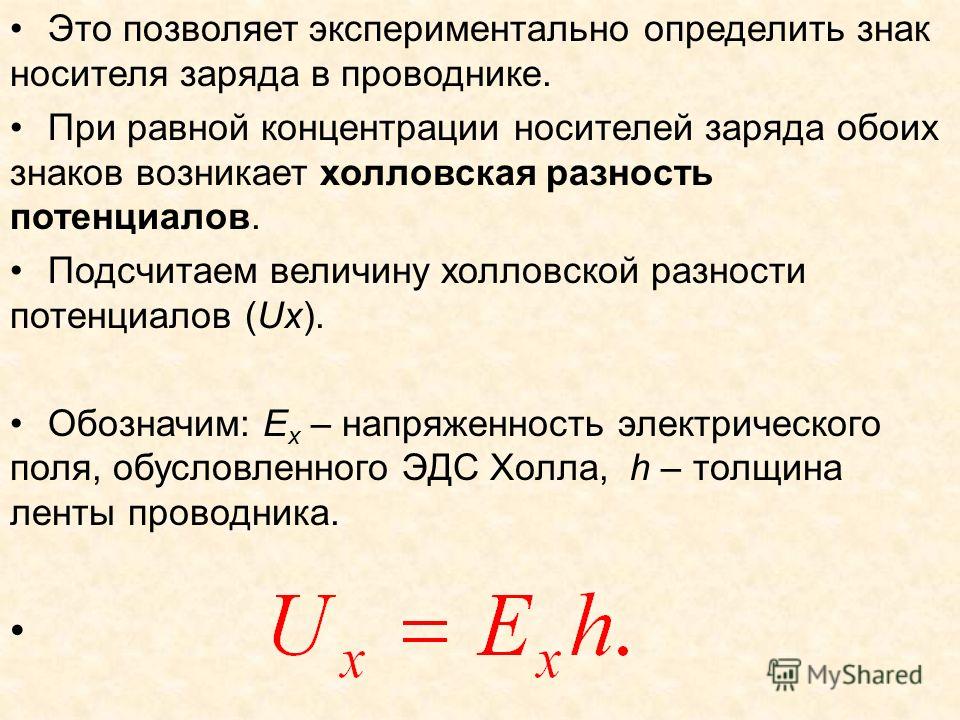

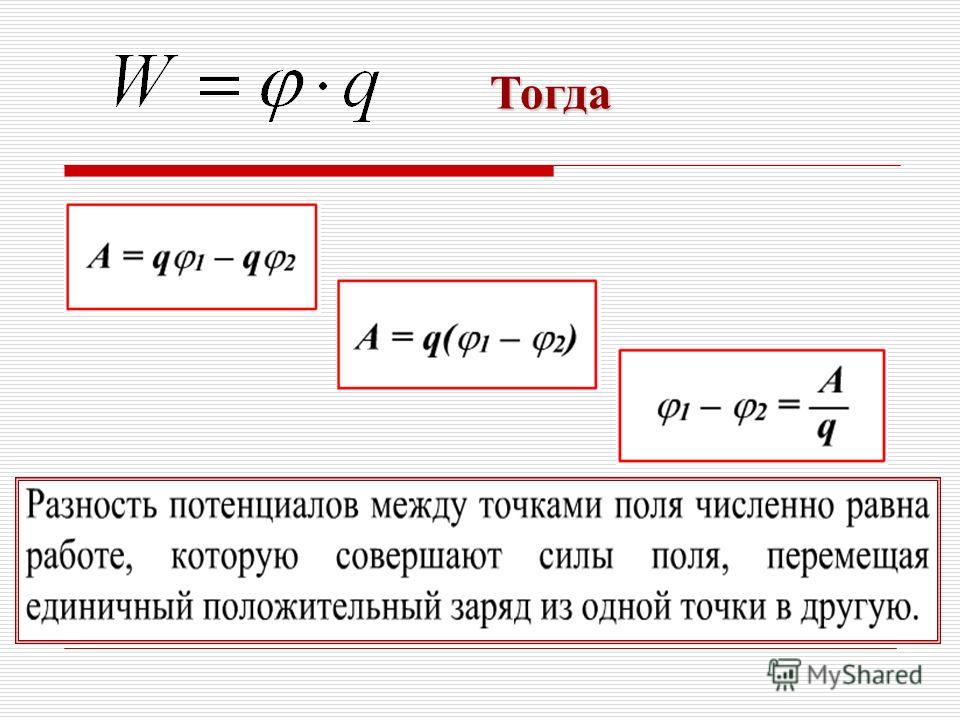

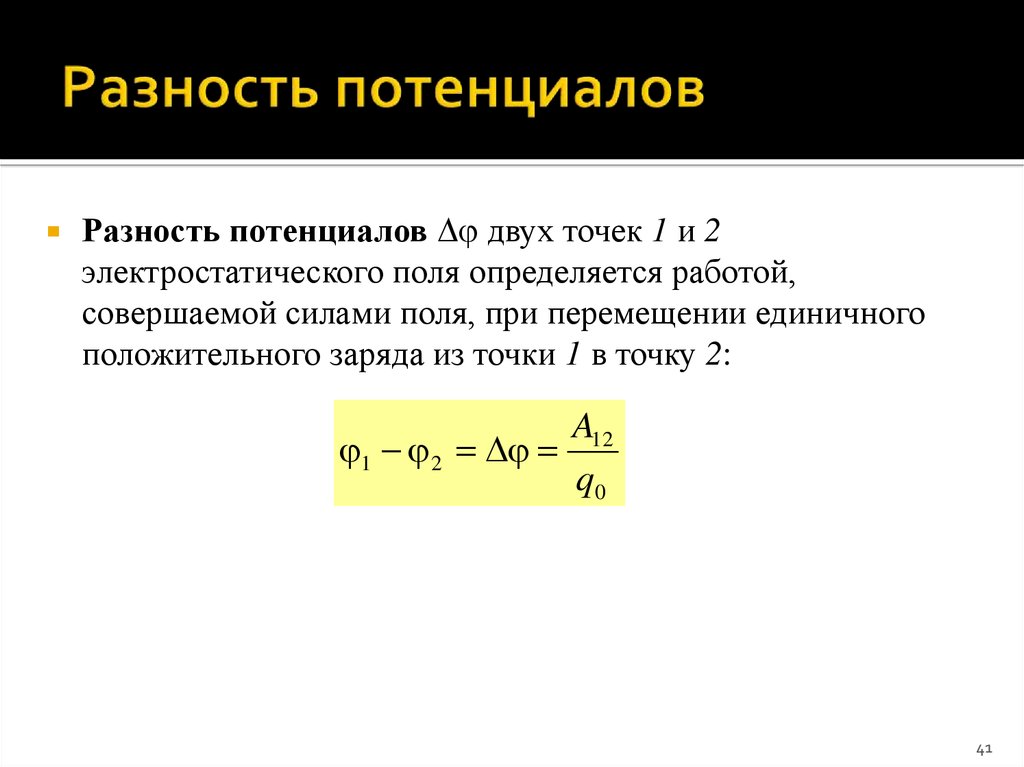

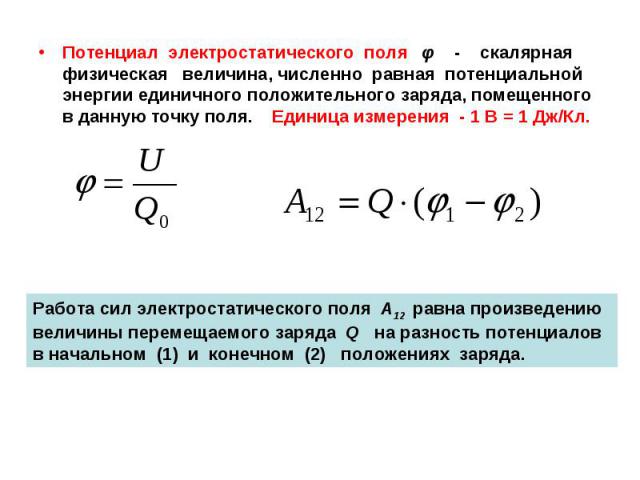

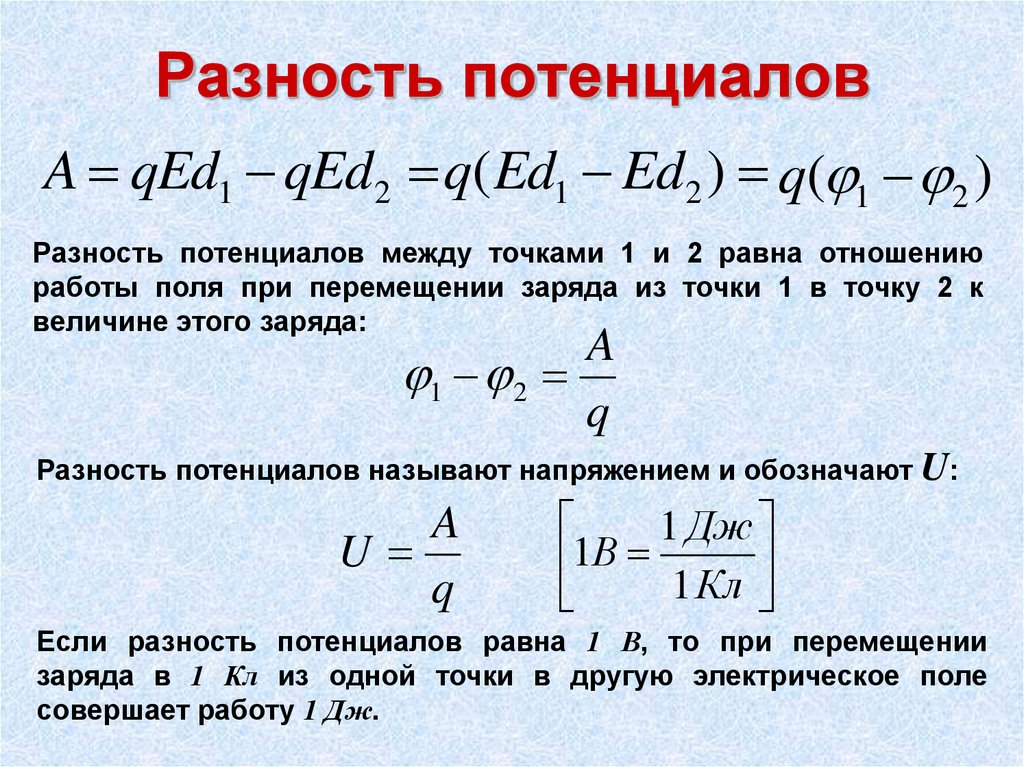

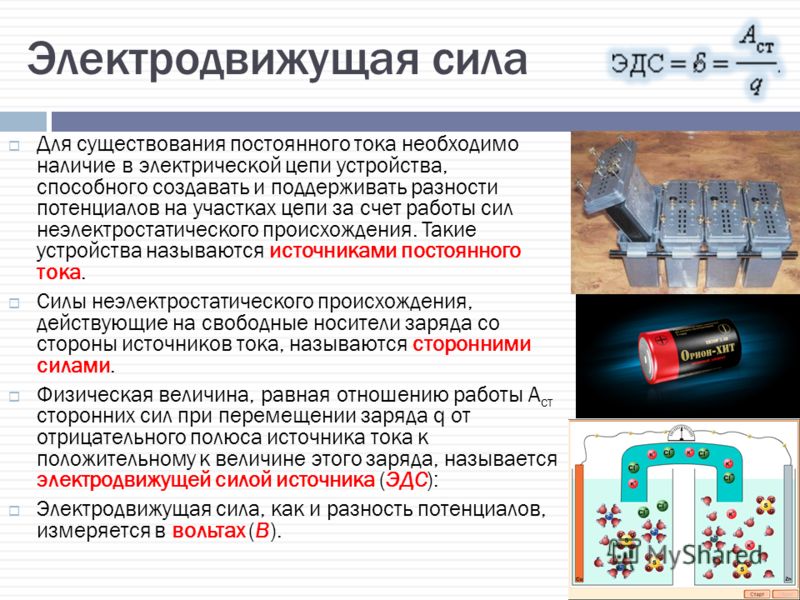

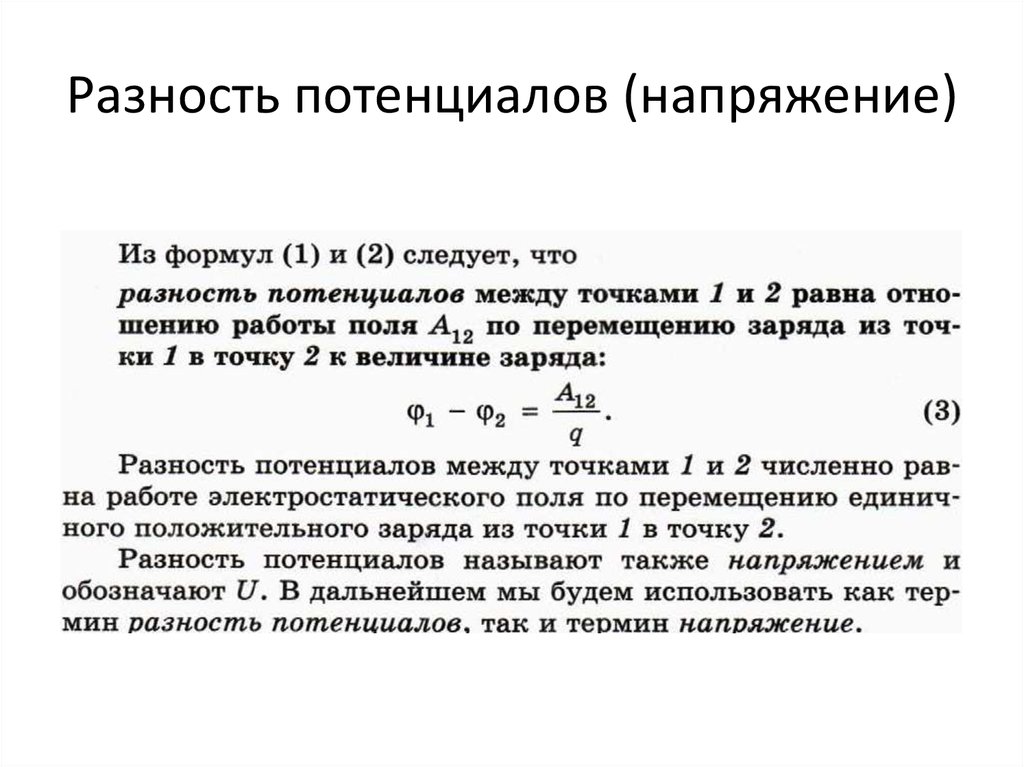

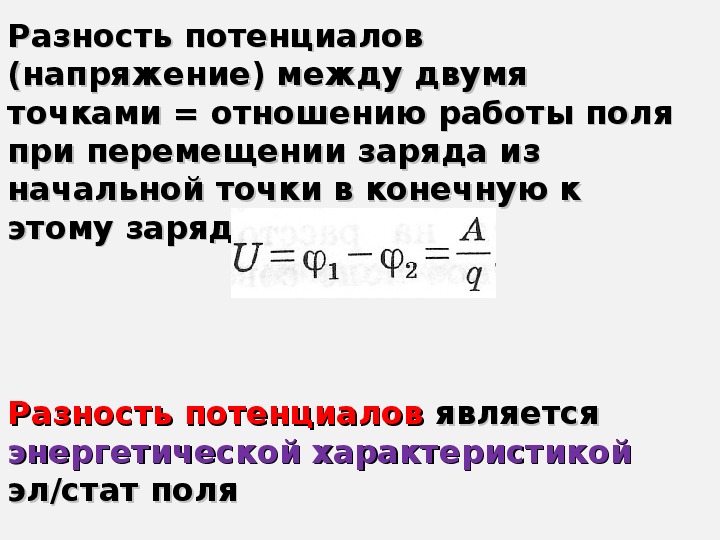

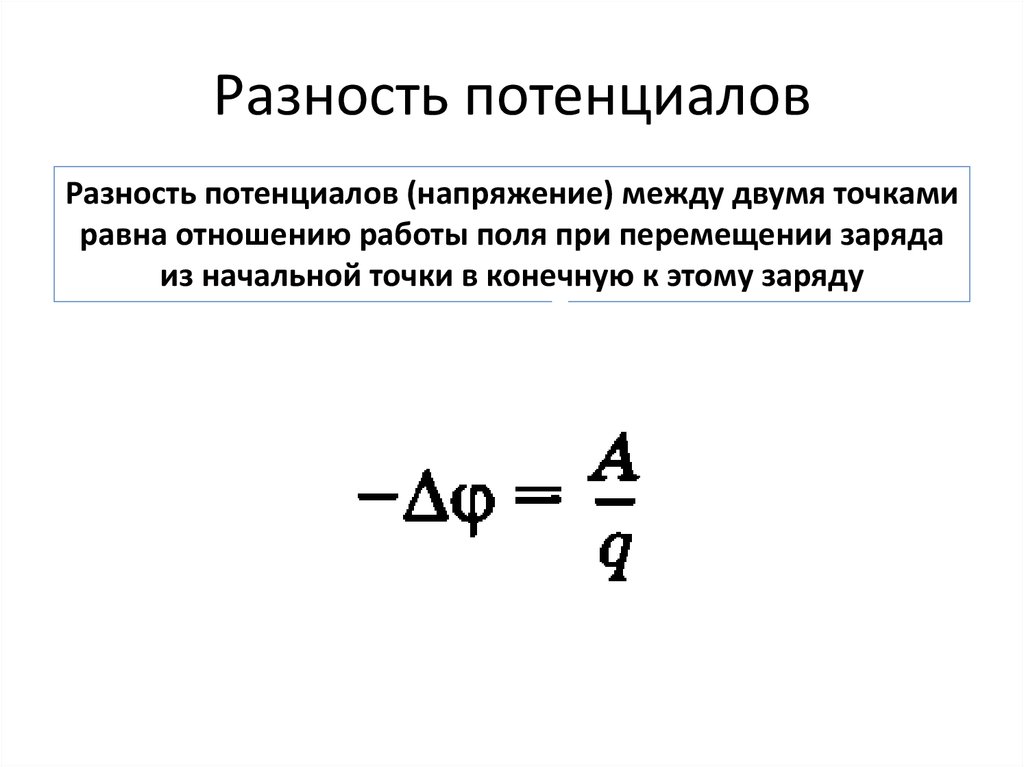

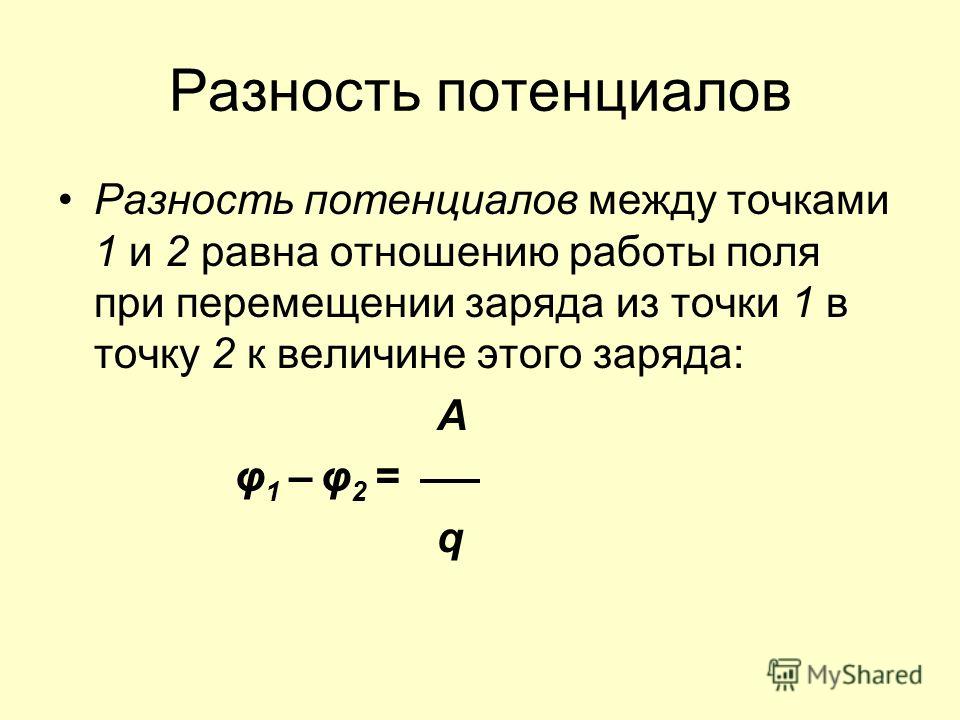

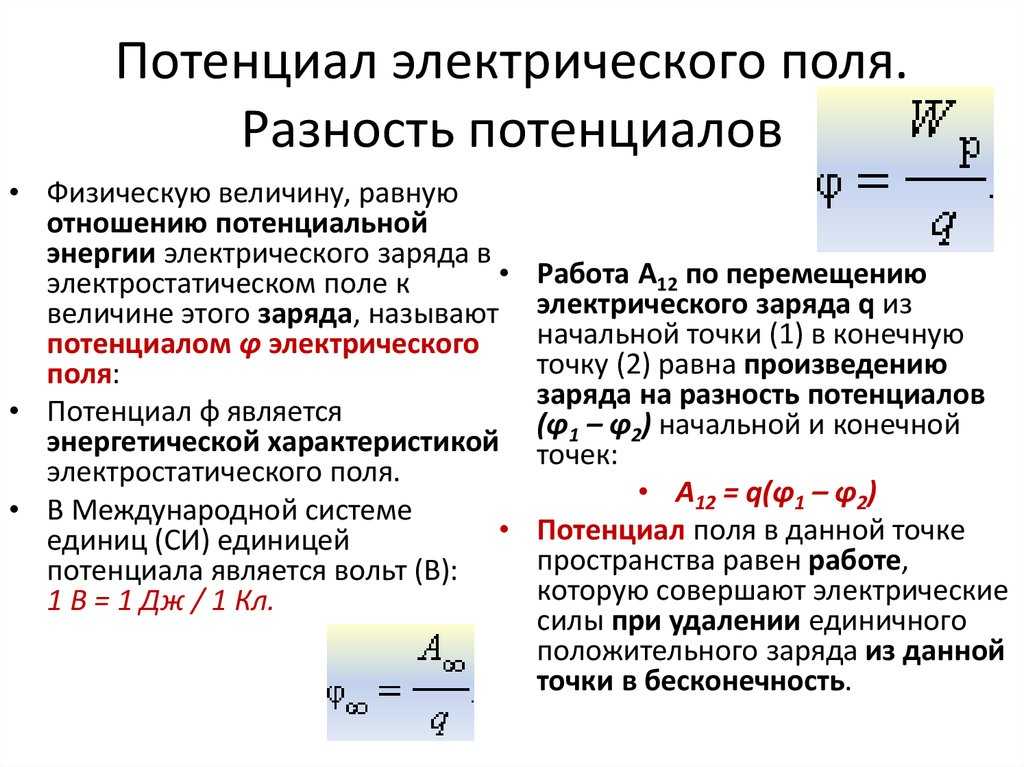

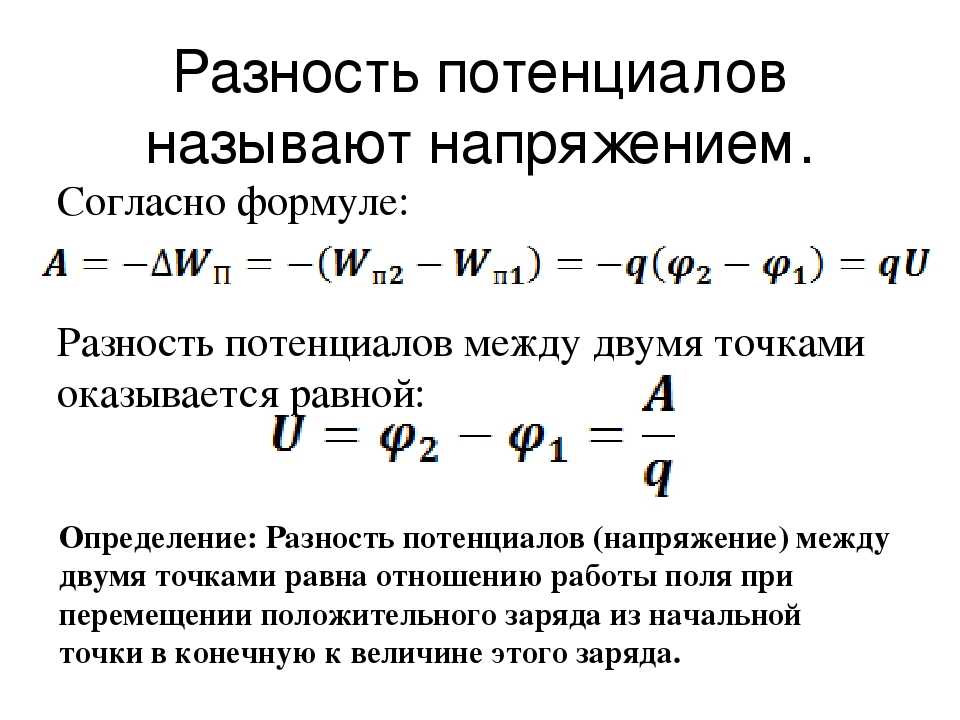

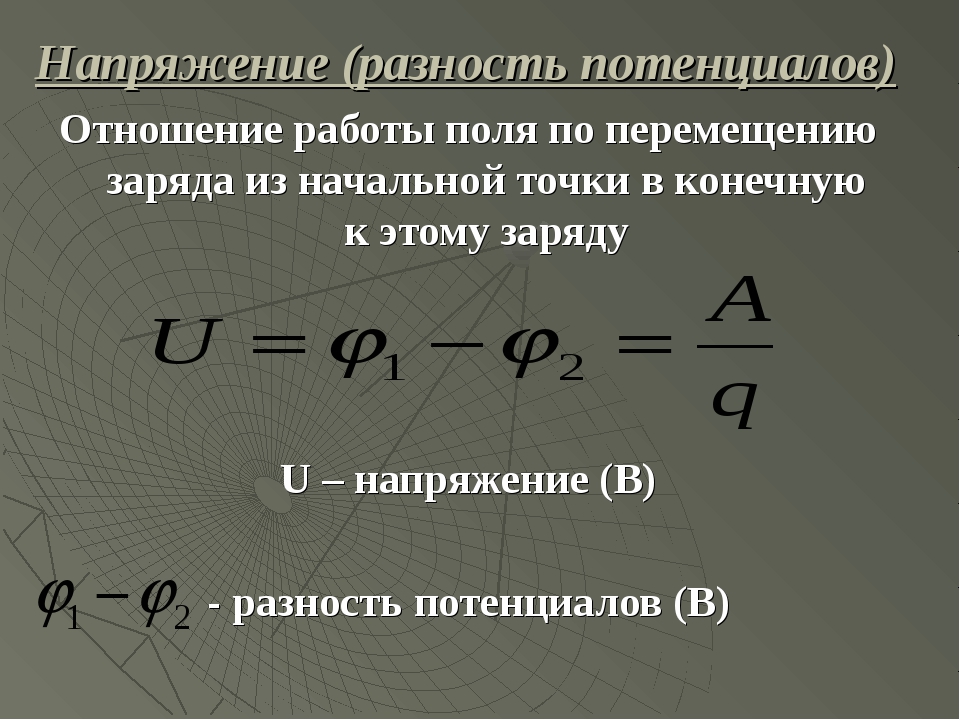

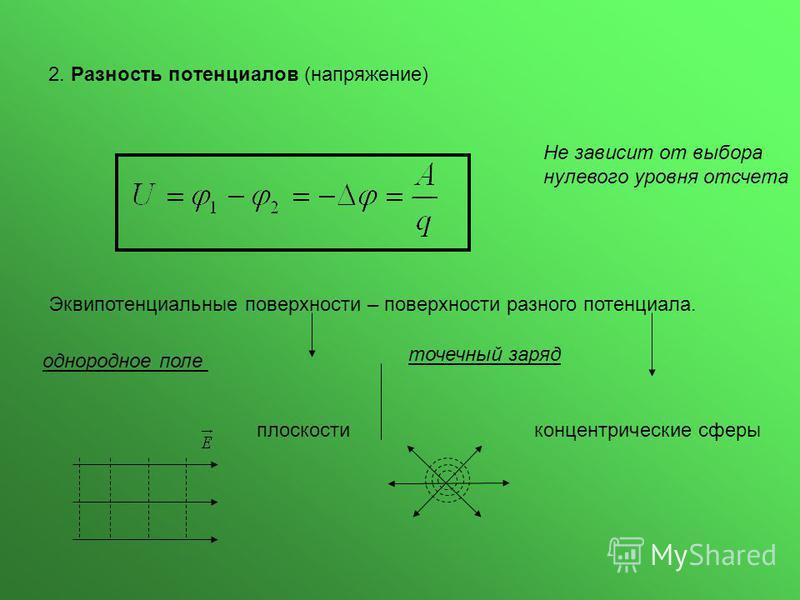

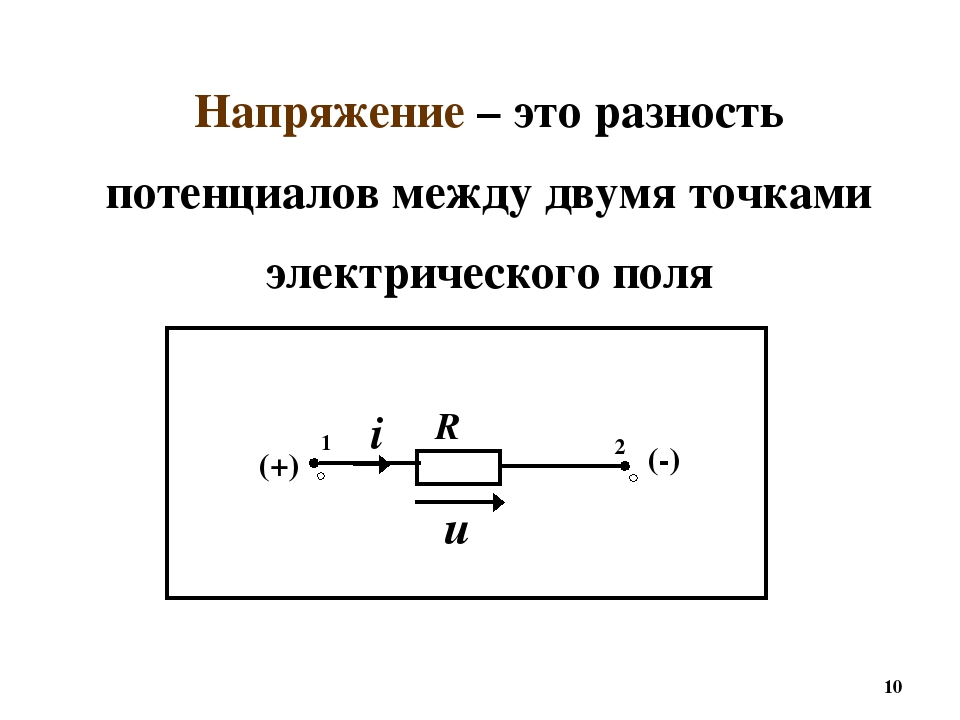

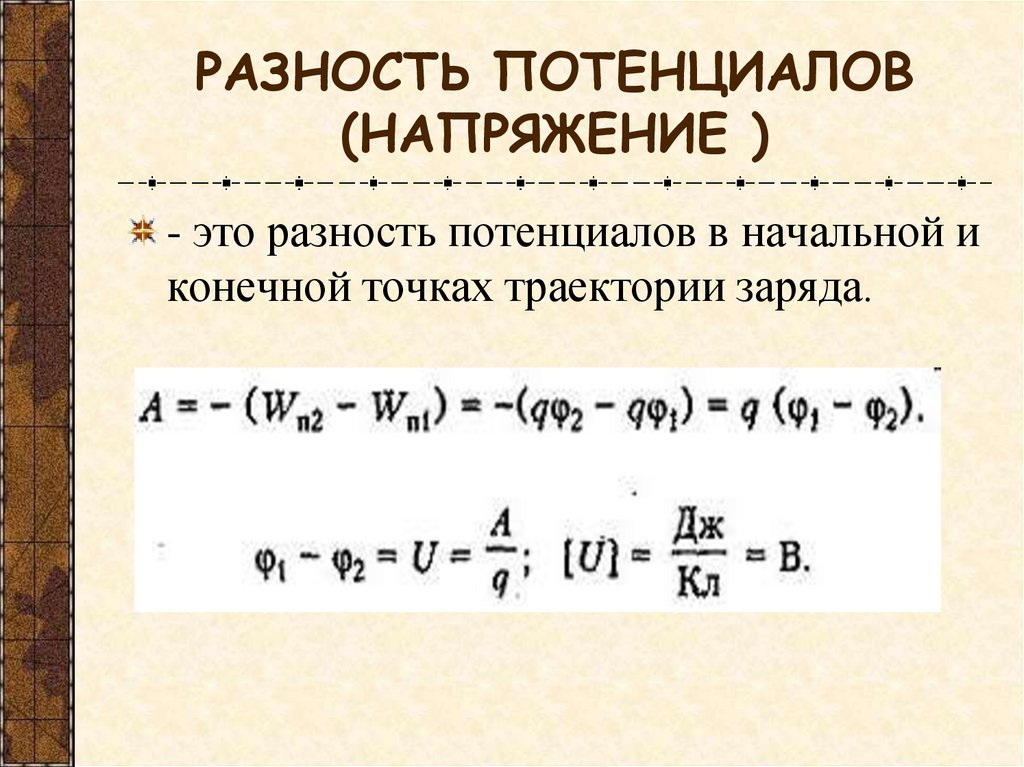

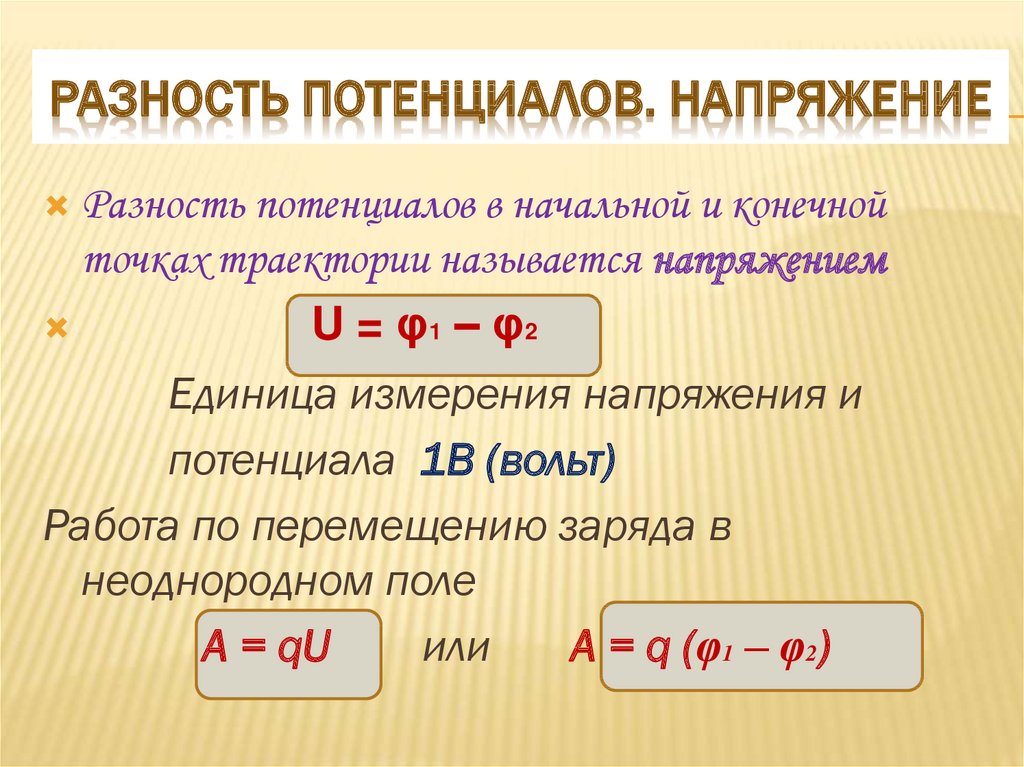

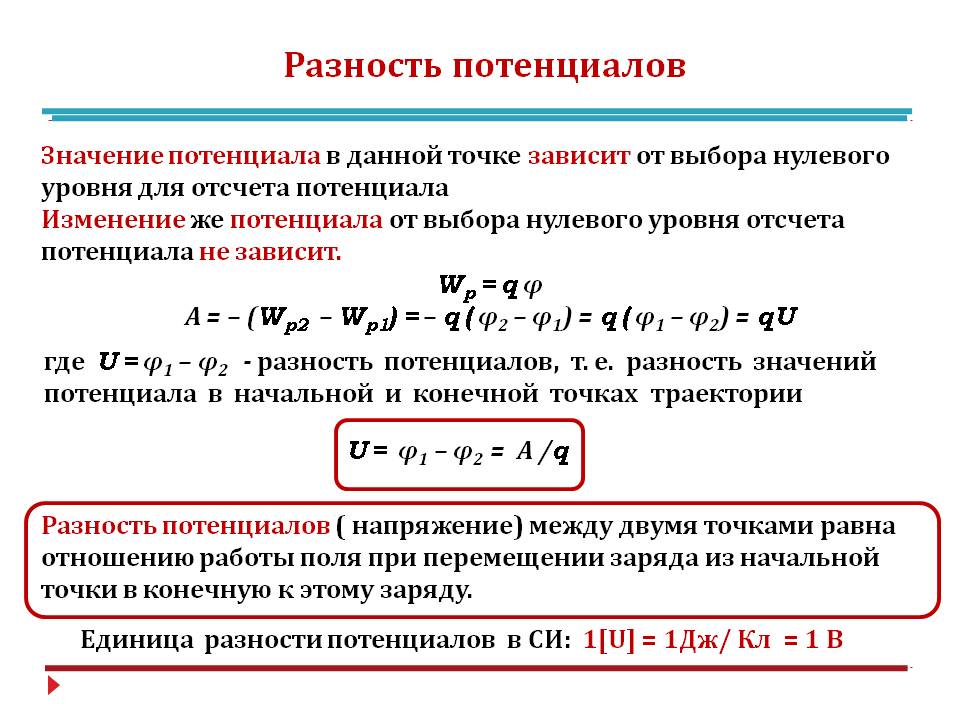

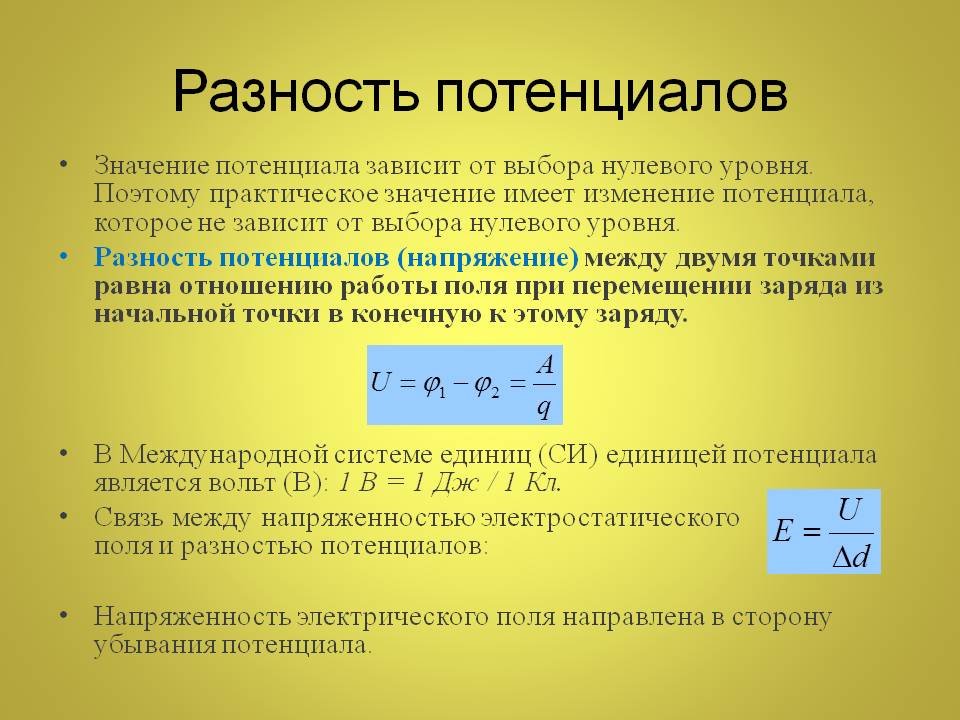

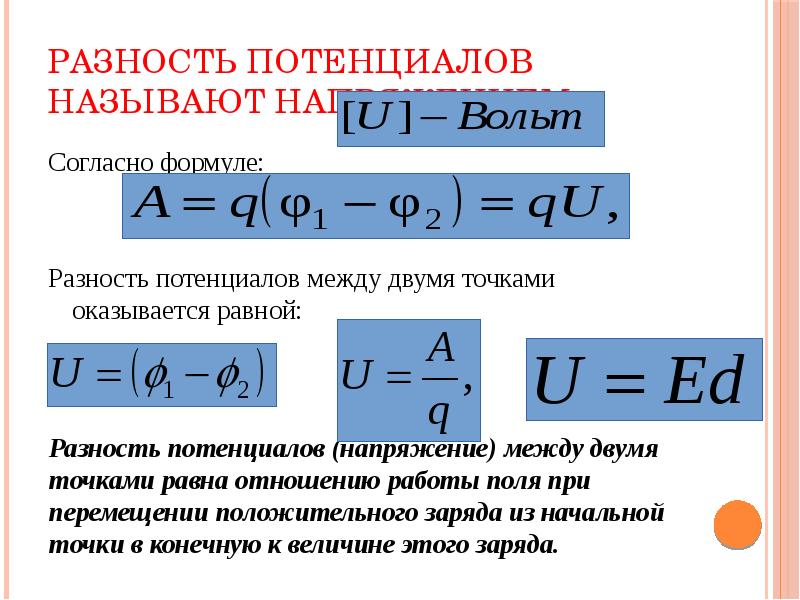

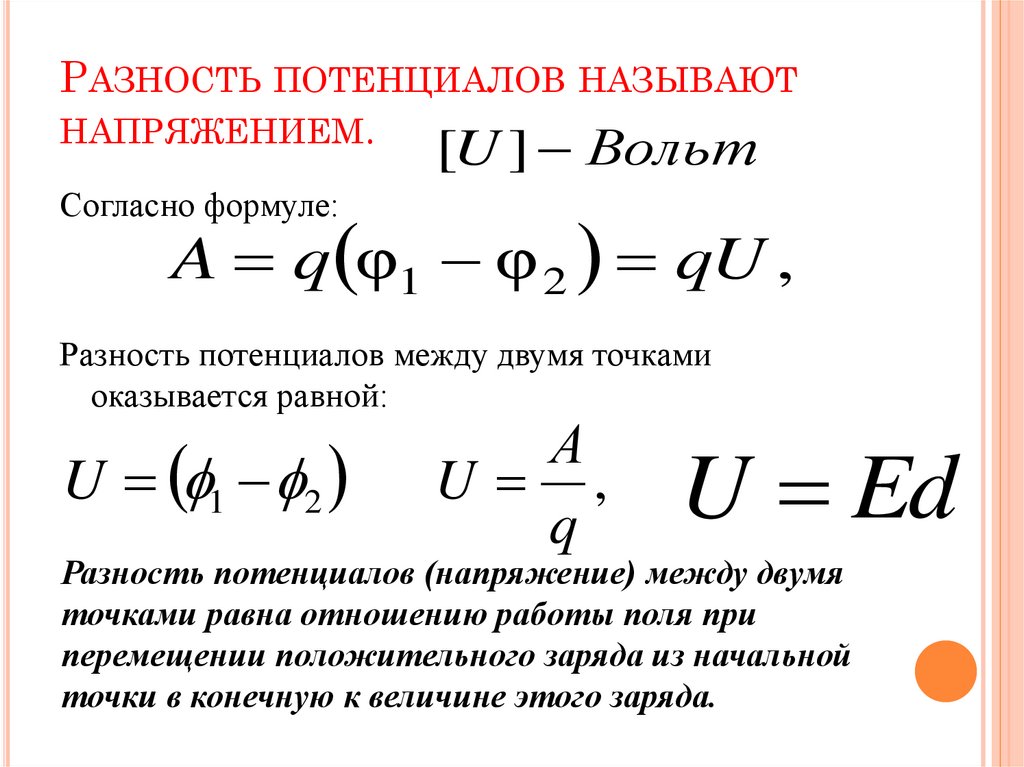

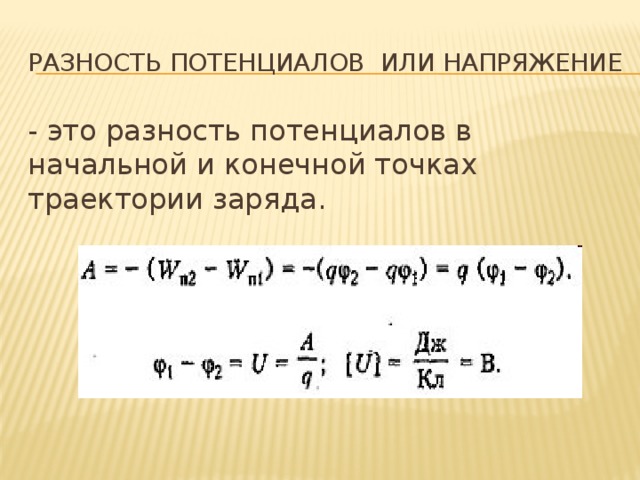

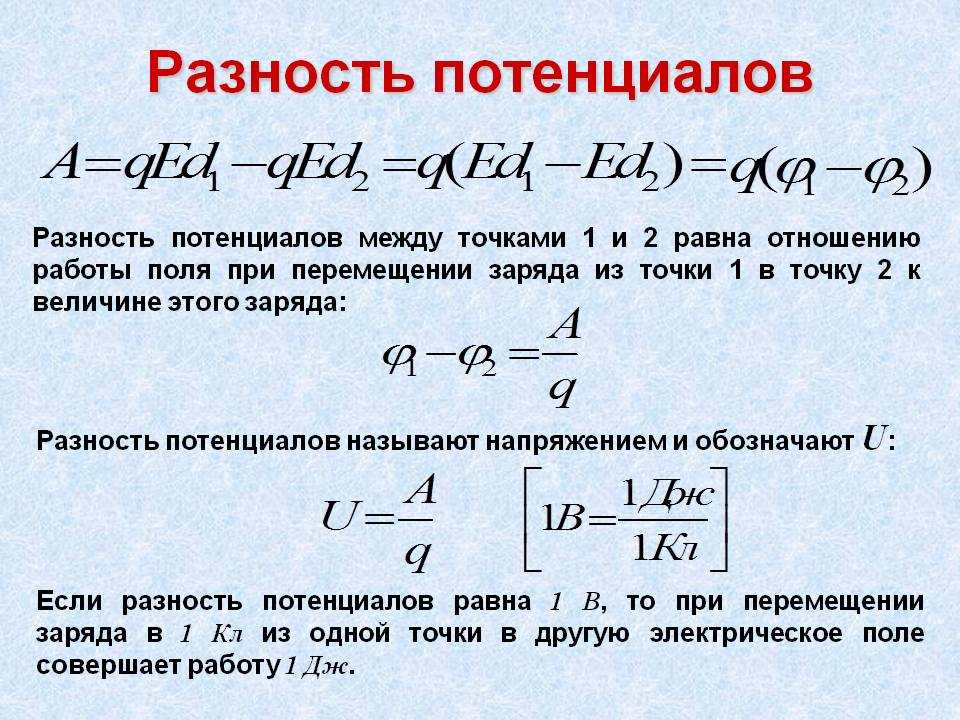

Разность значений потенциала в начальной и конечной точках траектории — разность потенциалов или напряжение, и оно измеряется работой, совершаемой силами электростатического поля при перемещении единичного положительного заряда или, соответственно, единичной массы из одной точки с большим потенциалом в другую с меньшим потенциалом вдоль силовых линий этого поля.

Разность потенциалов или напряжение — энергетическая характеристика электрического поля, одна из главных величин в электричестве и она не зависит от выбора системы координат

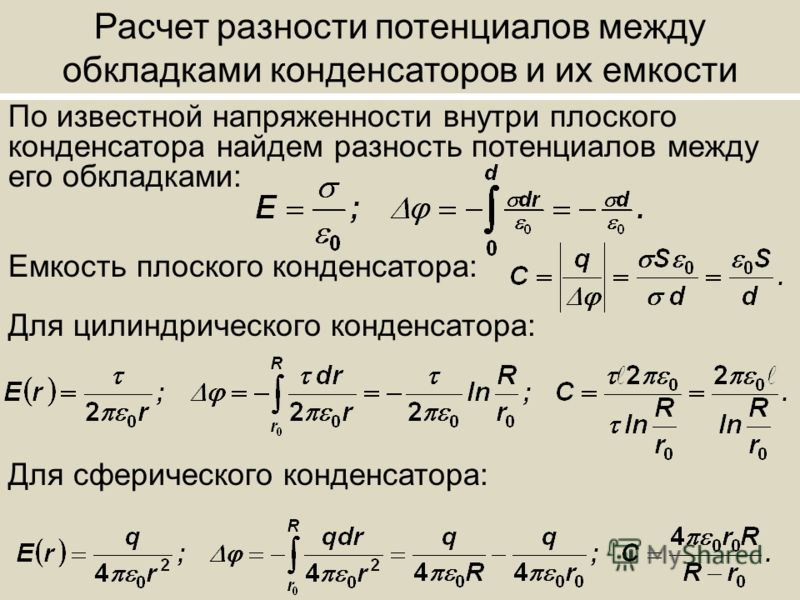

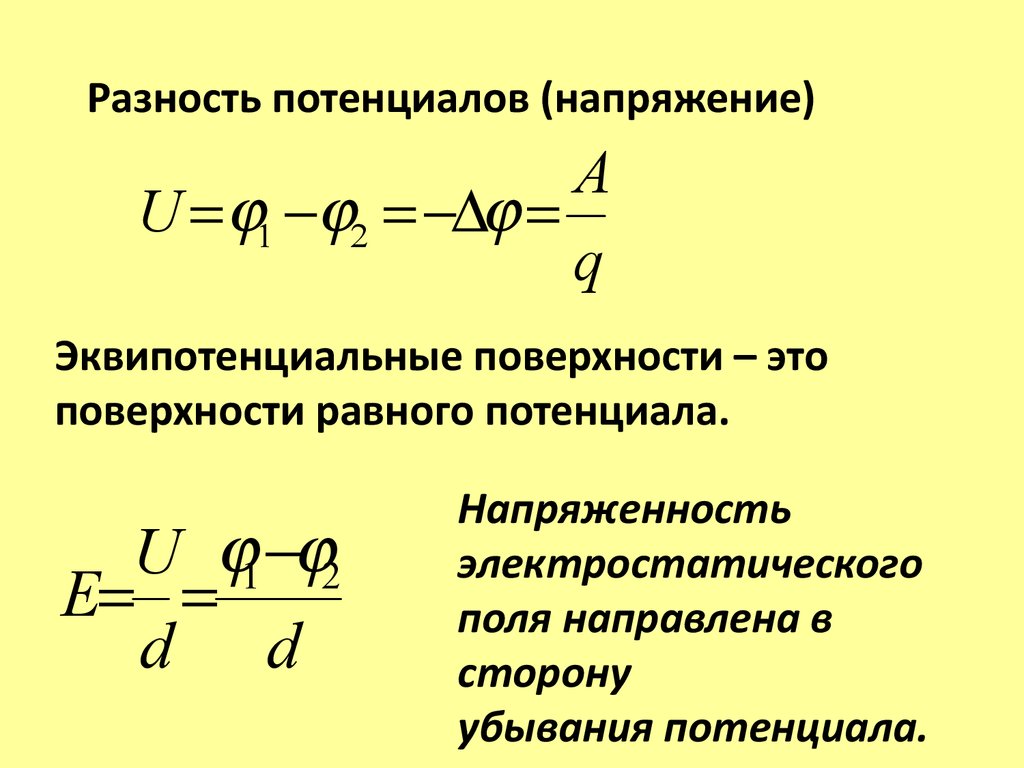

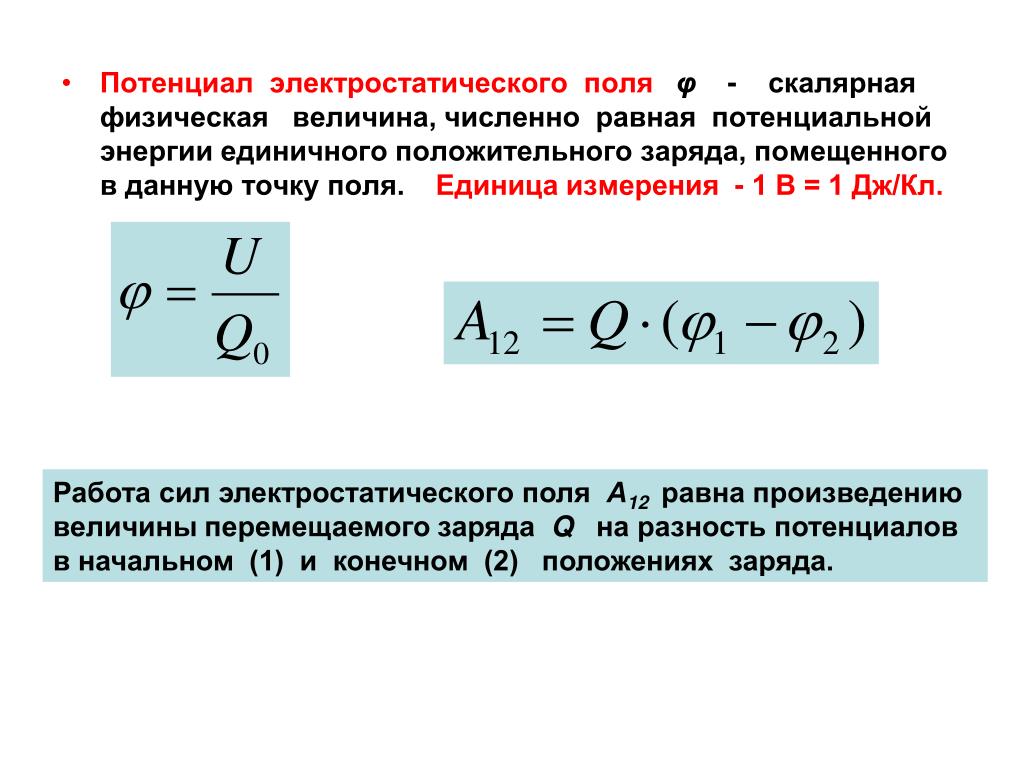

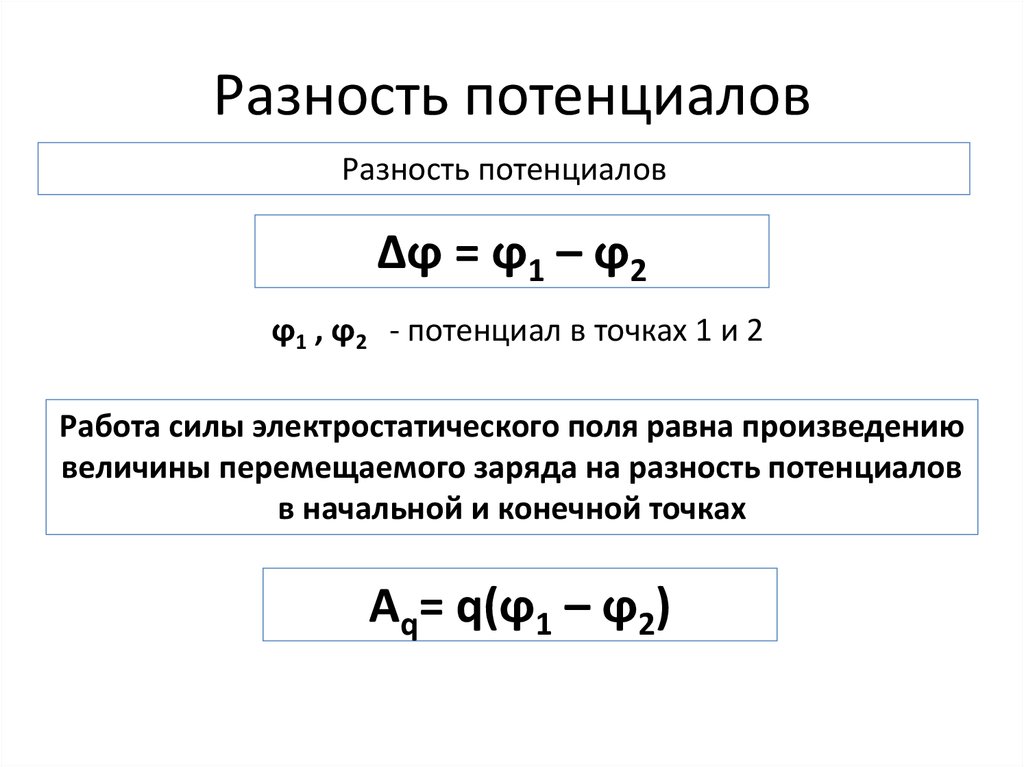

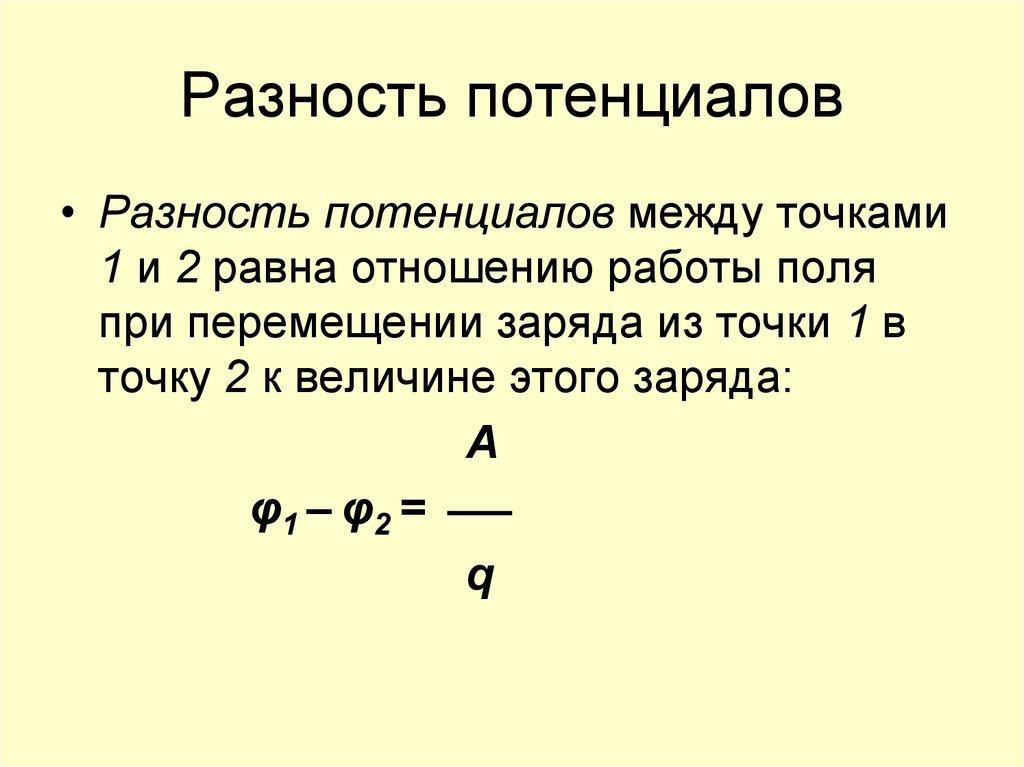

Разность потенциалов или напряжения определяется по формуле:

Формул, в которых присутствует напряжение (разность потенциалов) много, и их можно использовать для определения напряжения, некоторые из них:

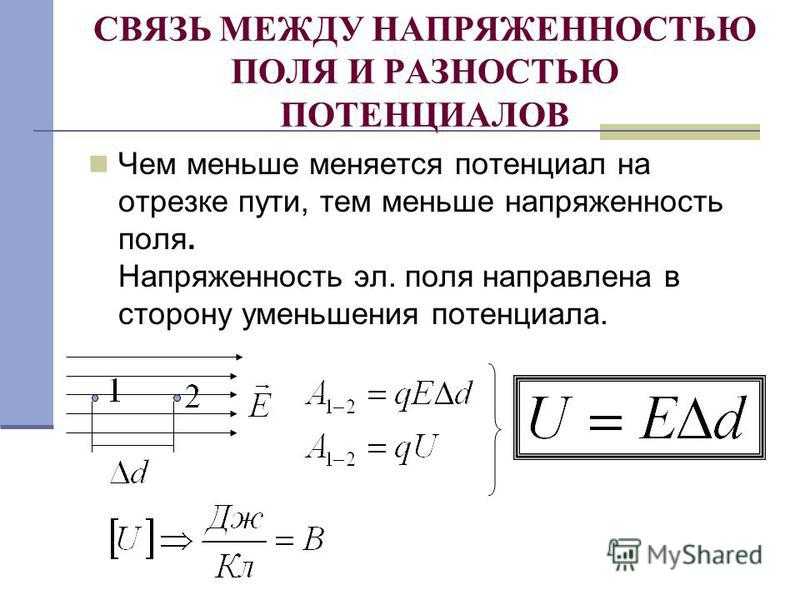

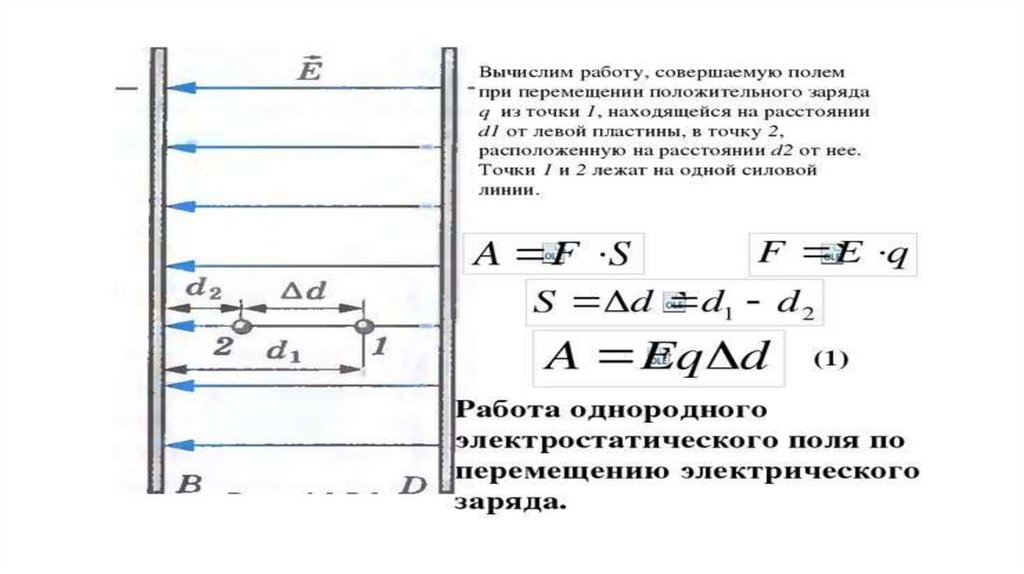

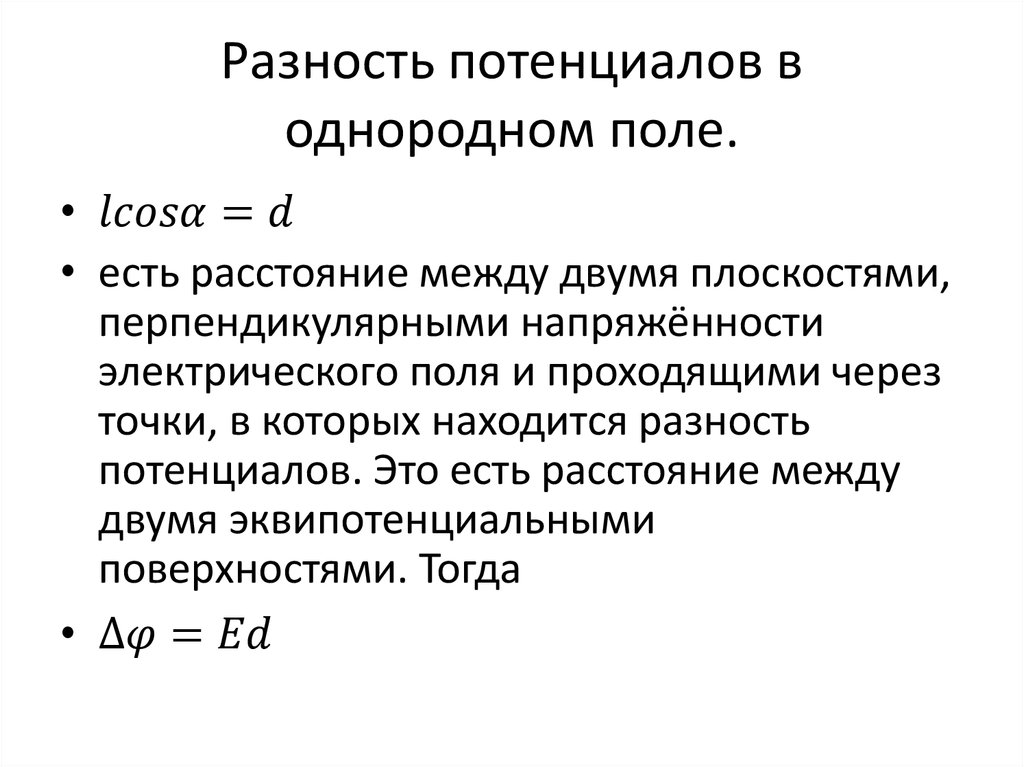

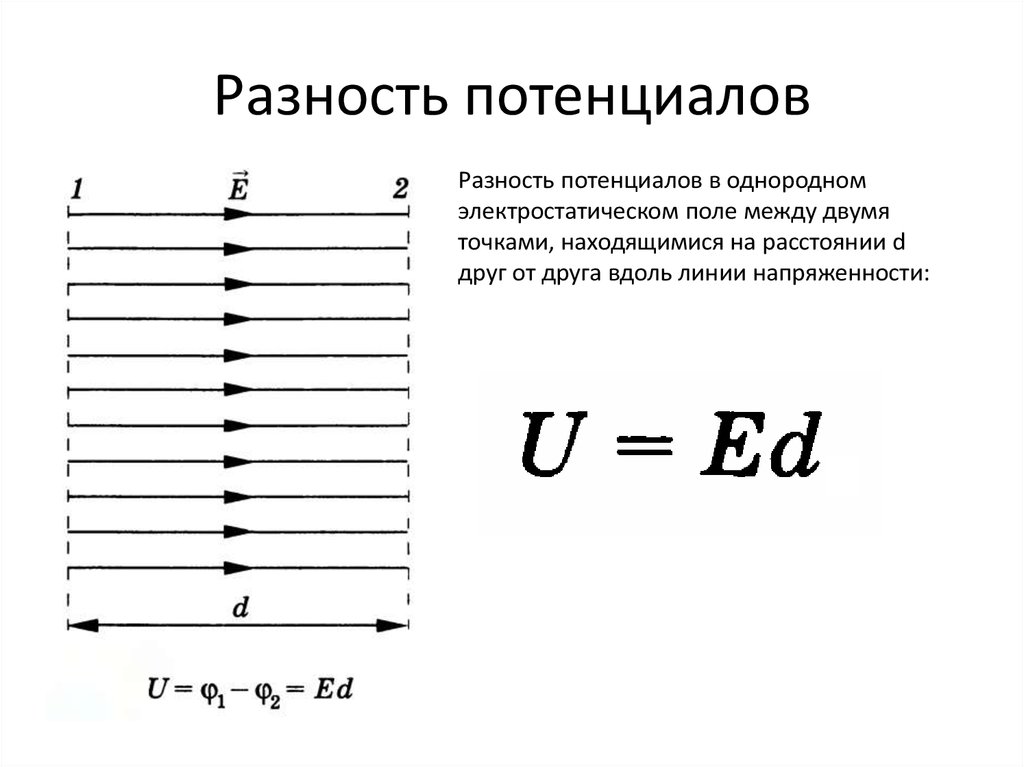

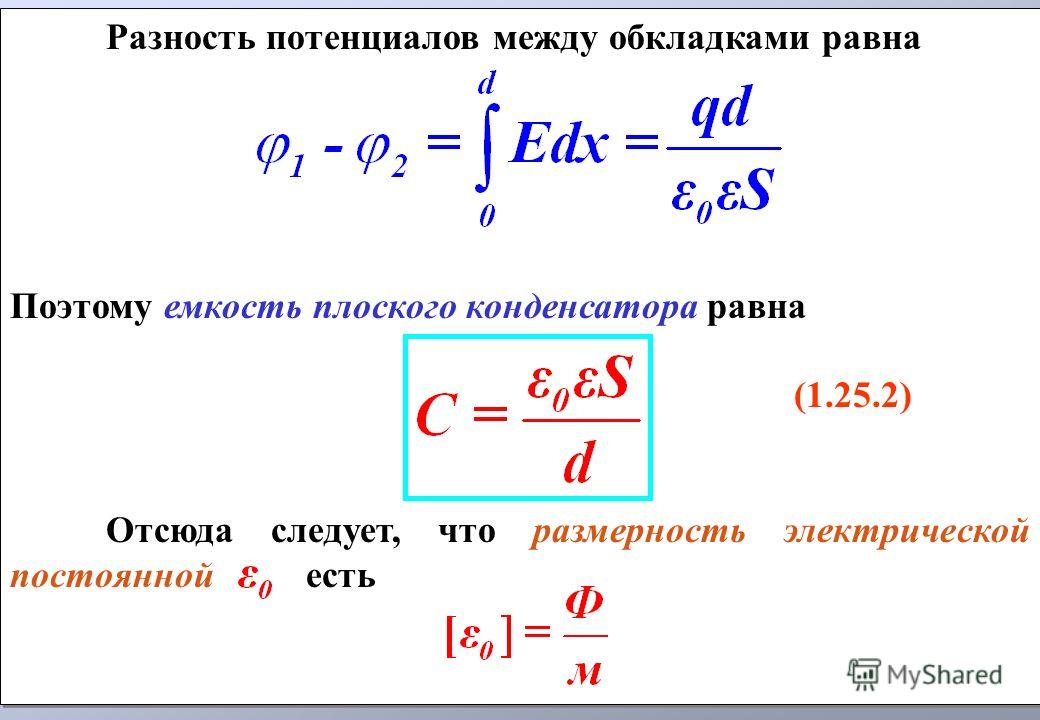

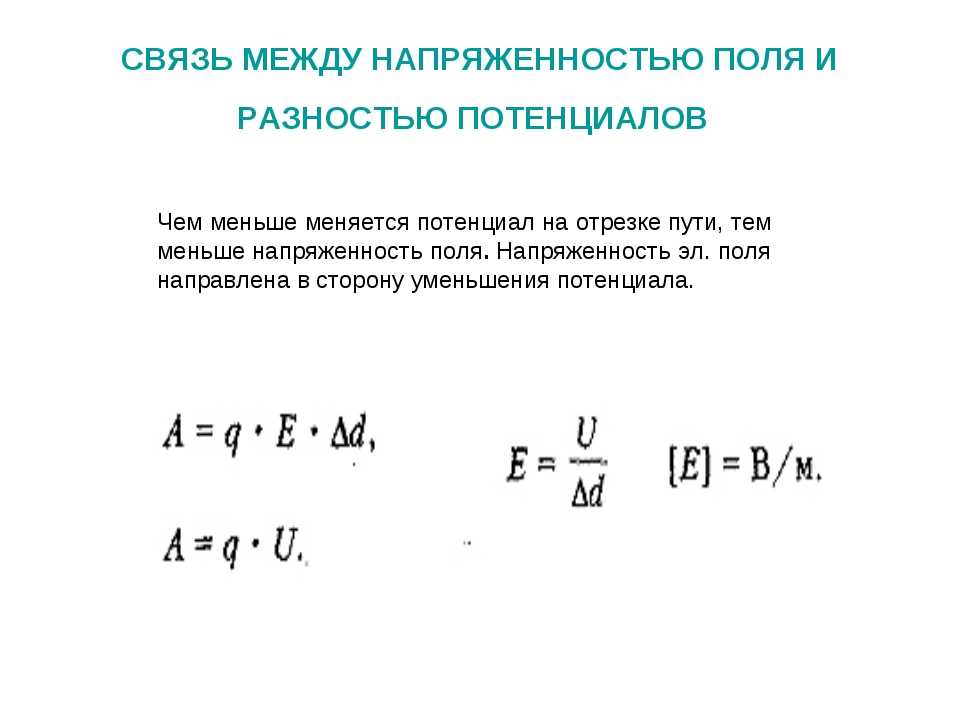

связь напряжения и напряженности в однородном электрическом поле: U = Ed

где Е — напряженность поля, d — расстояние;

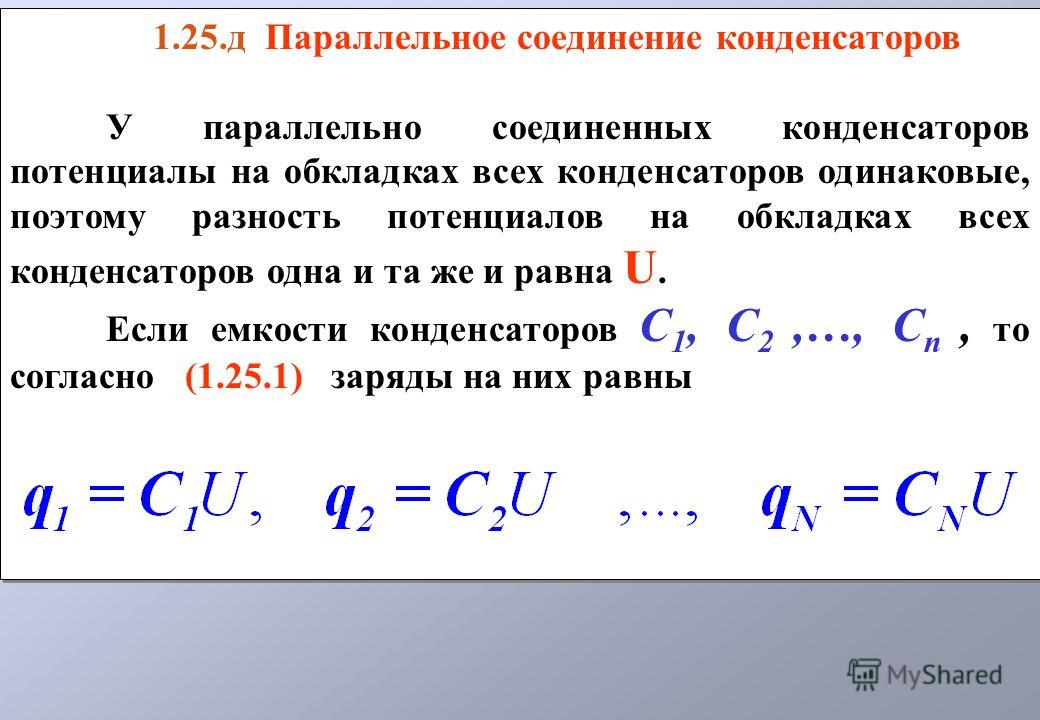

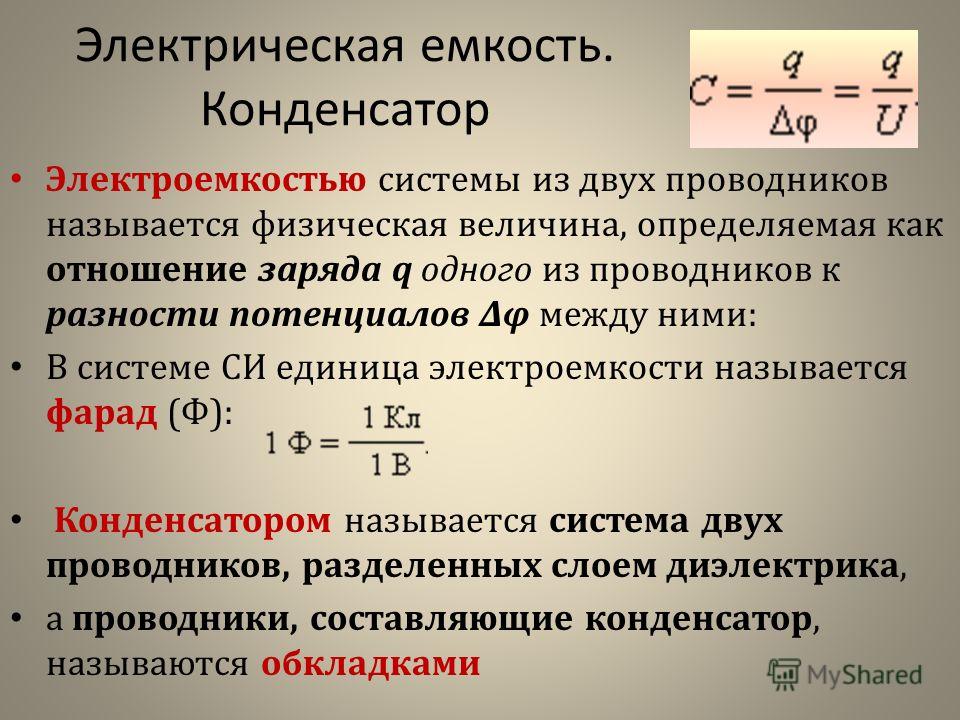

определение емкости конденсатора: C = q/U, откуда U = q/C

где С — емкость, q — заряд;

формула закона Ома для участка цепи: I = U/R, откуда U = IR

где I — сила тока, R — сопротивление

формула мощности электрического тока: P = UI, откуда U = P/I

где P — мощность, I — сила тока

и еще целый ряд формул, где используется напряжение (разность потенциалов)

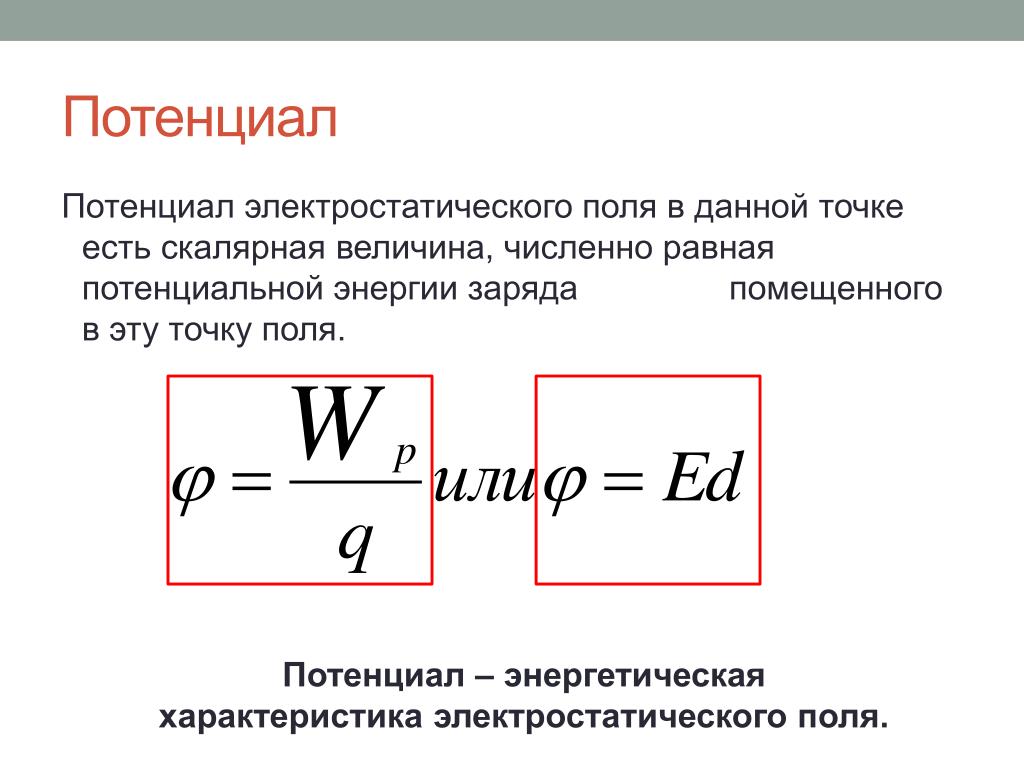

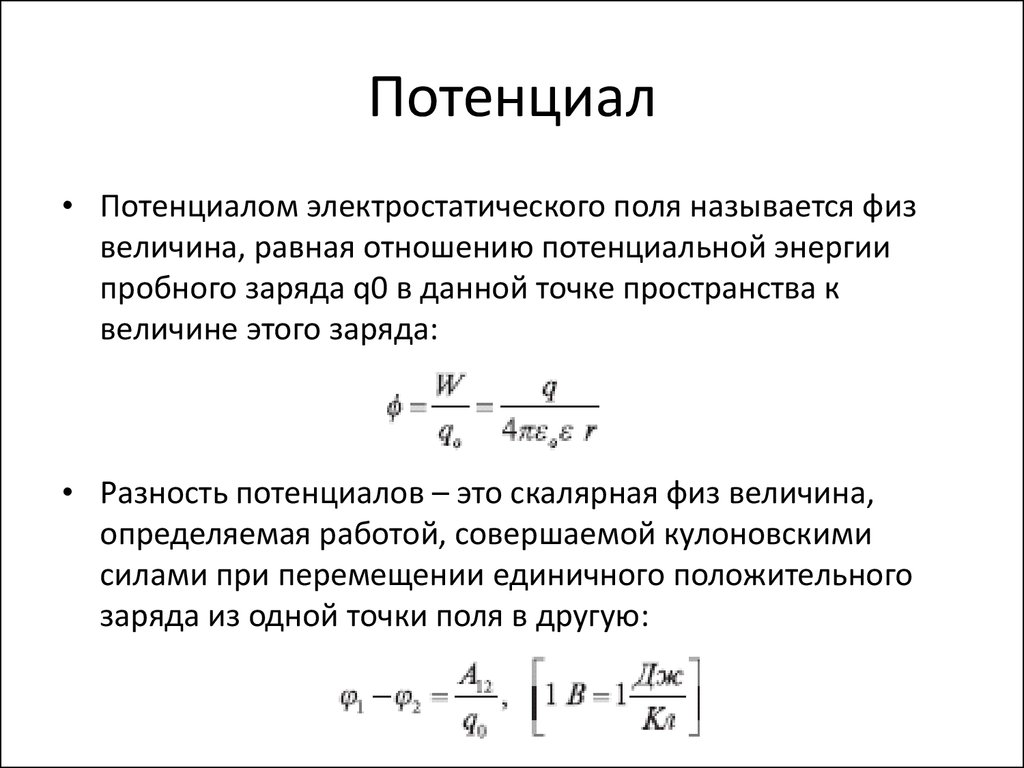

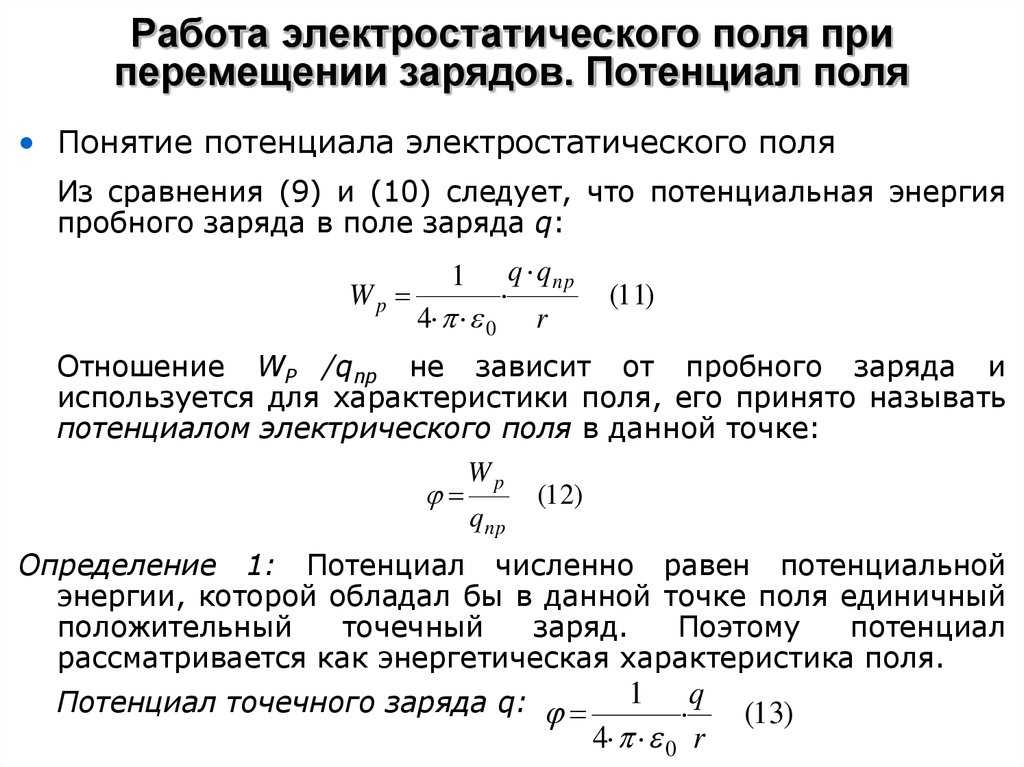

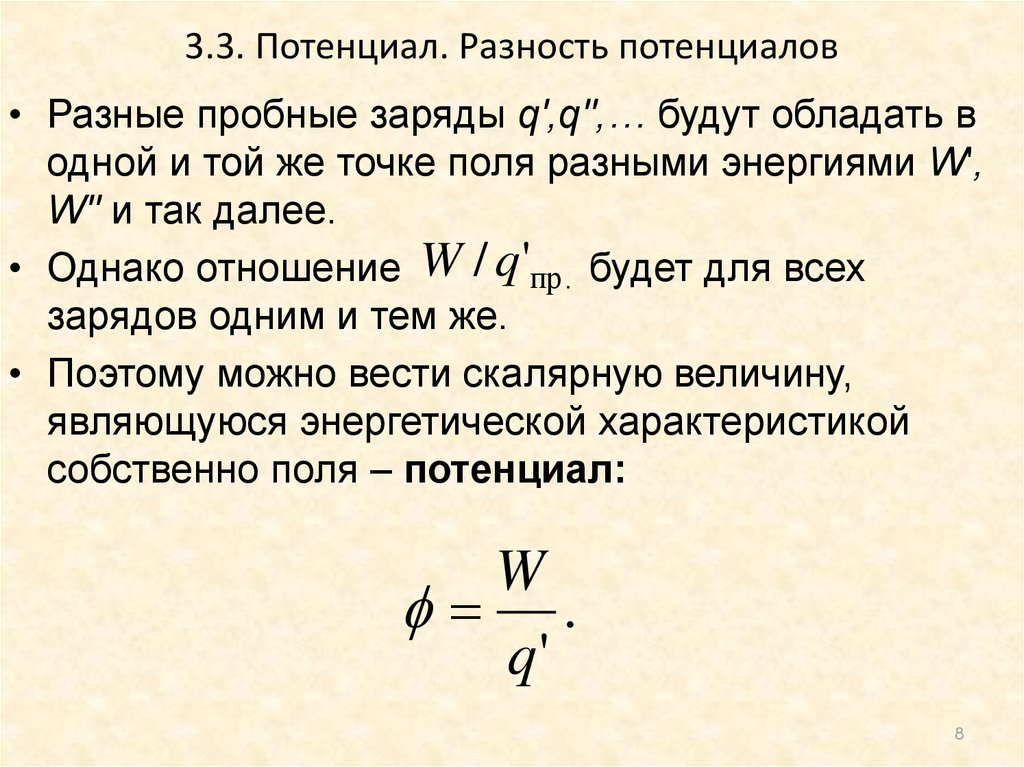

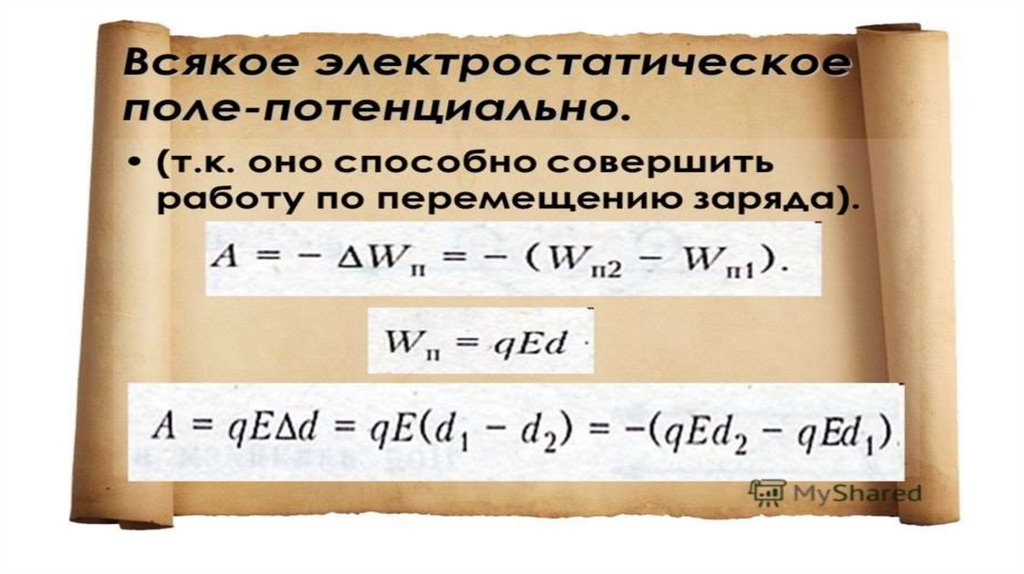

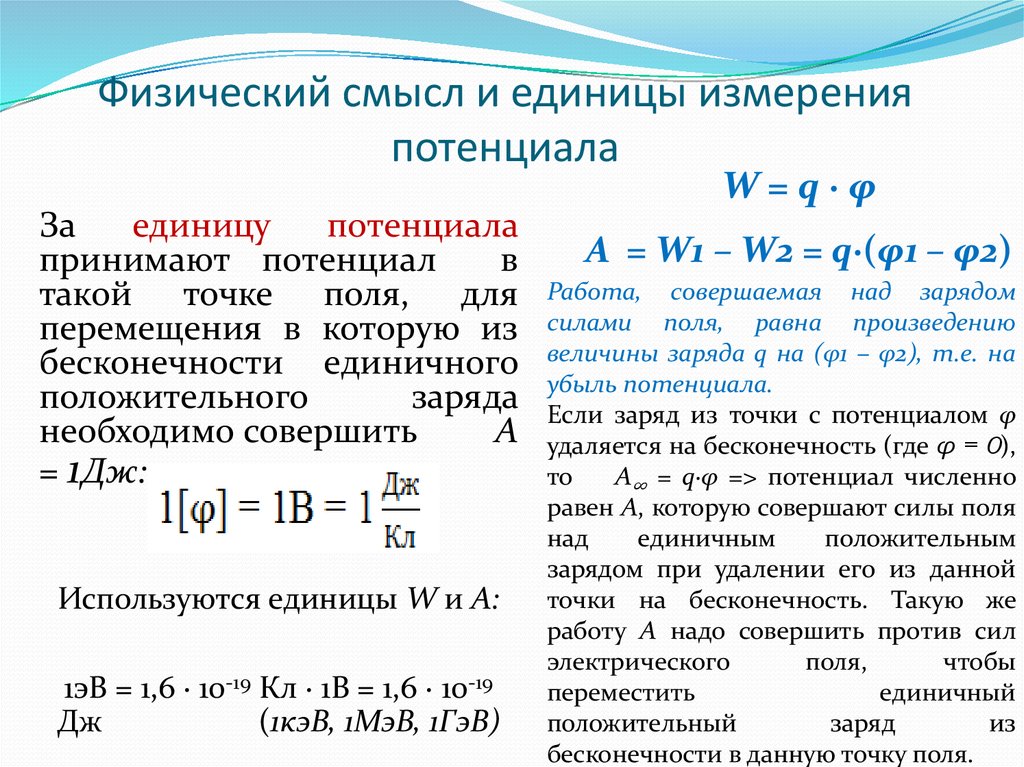

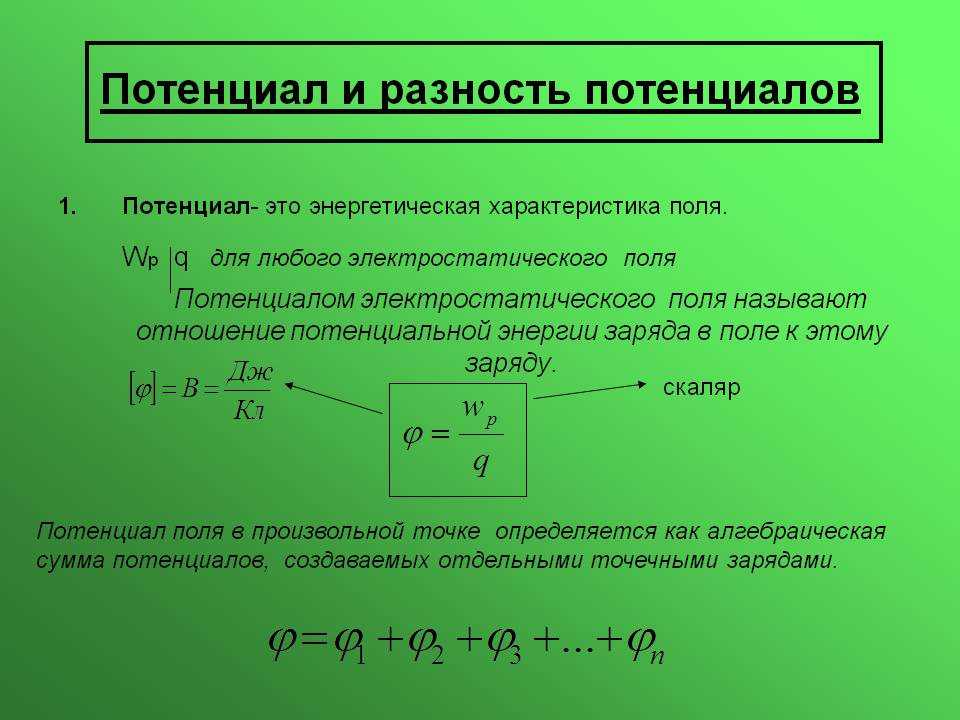

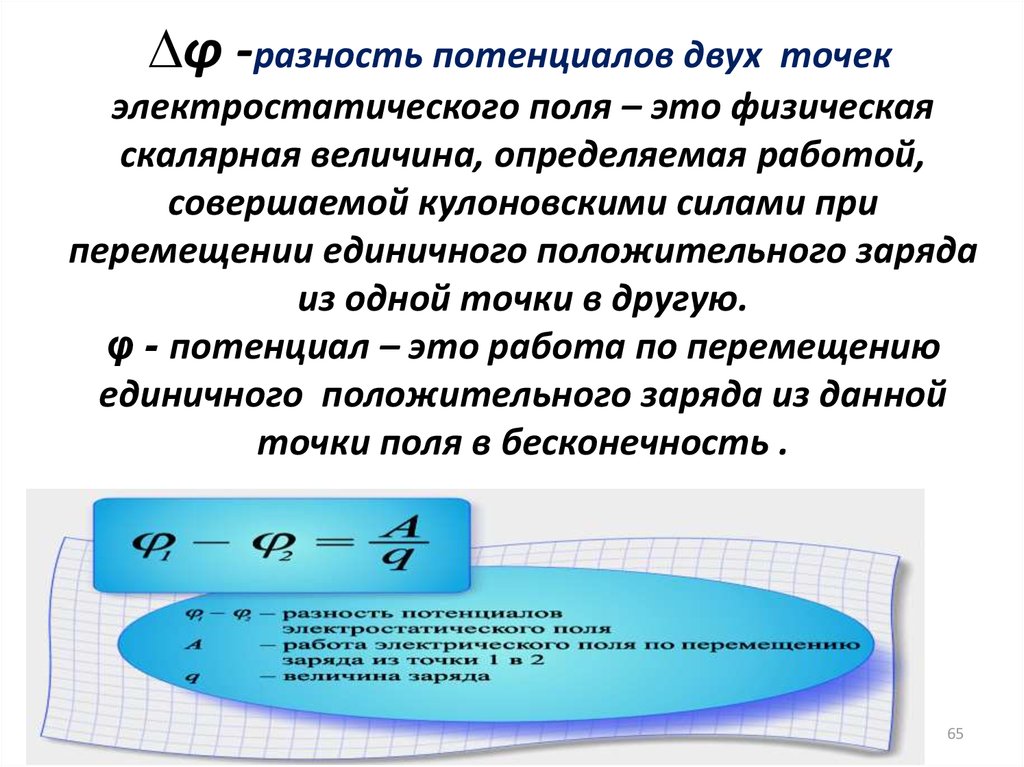

Потенциал.

Разность потенциалов.

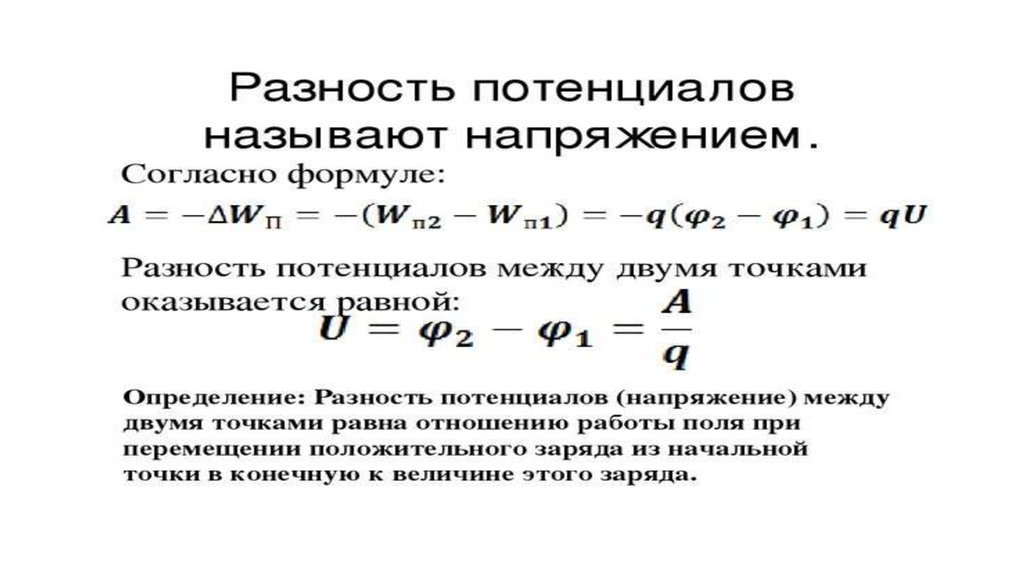

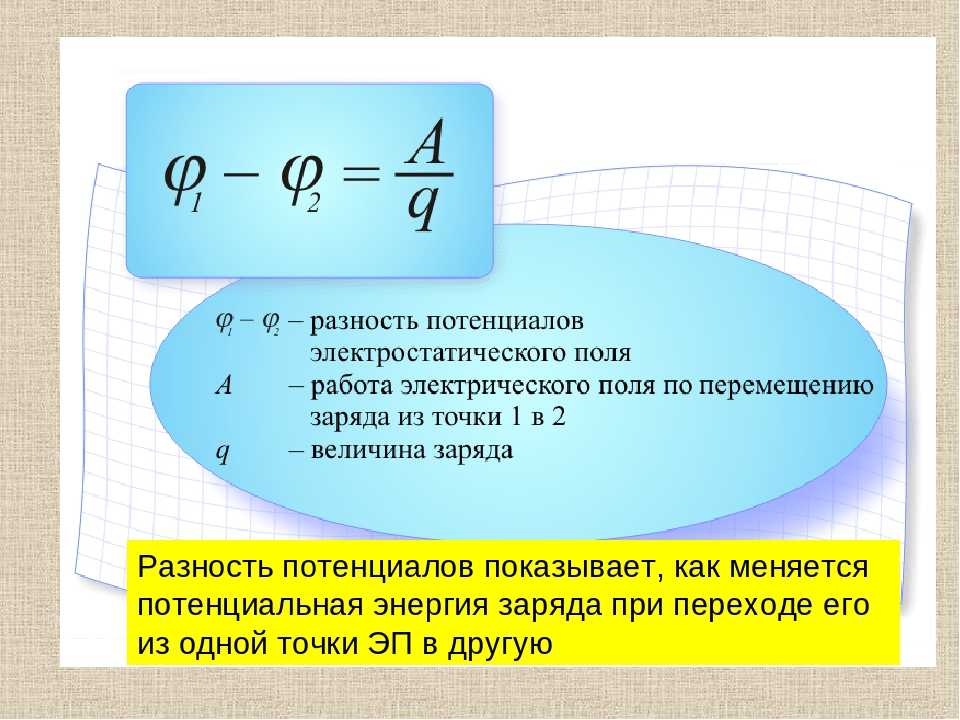

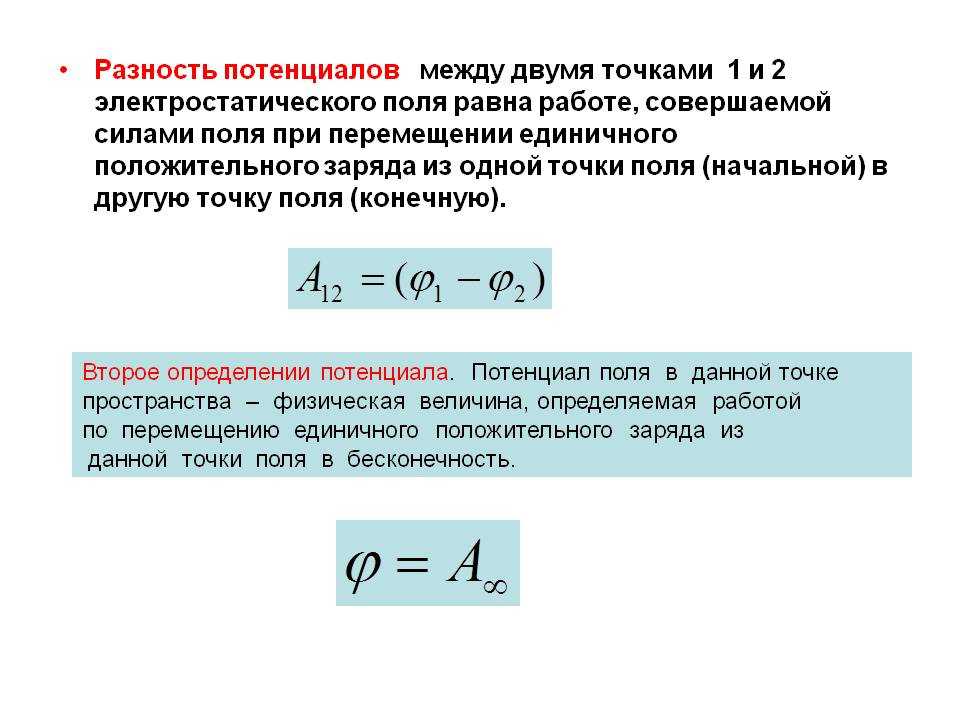

Разность потенциалов.Разность потенциалов (напряжение) между 2-мя точками поля равняется отношению работы поля по перемещению заряда из начальной точки в конечную к этому заряду:

,

Так как работа по перемещению заряда в потенциальном поле не зависит от формы траектории, то, зная напряжение между двумя точками, мы определим работу, которая совершается полем по перемещению единичного заряда.

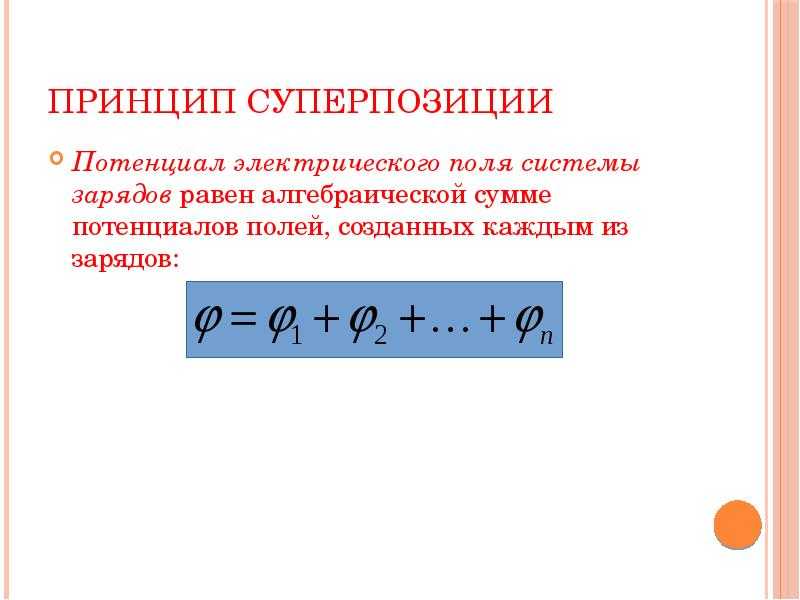

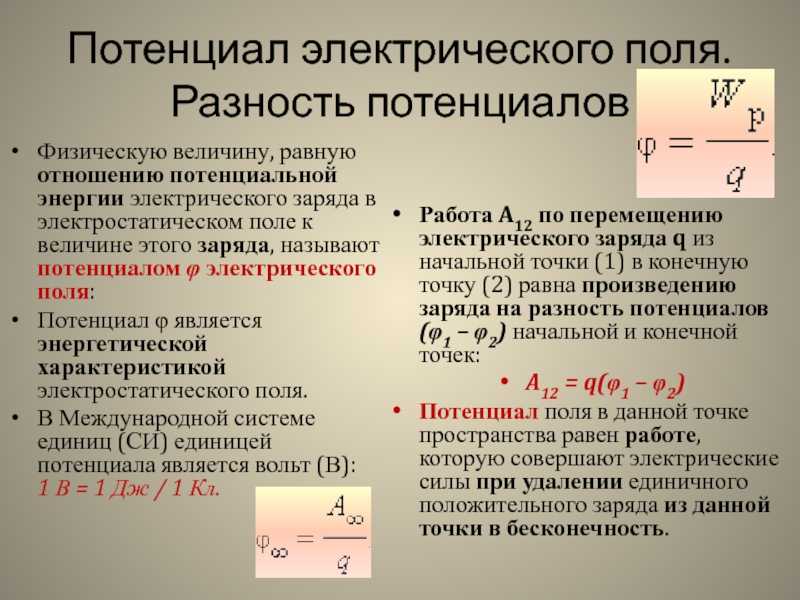

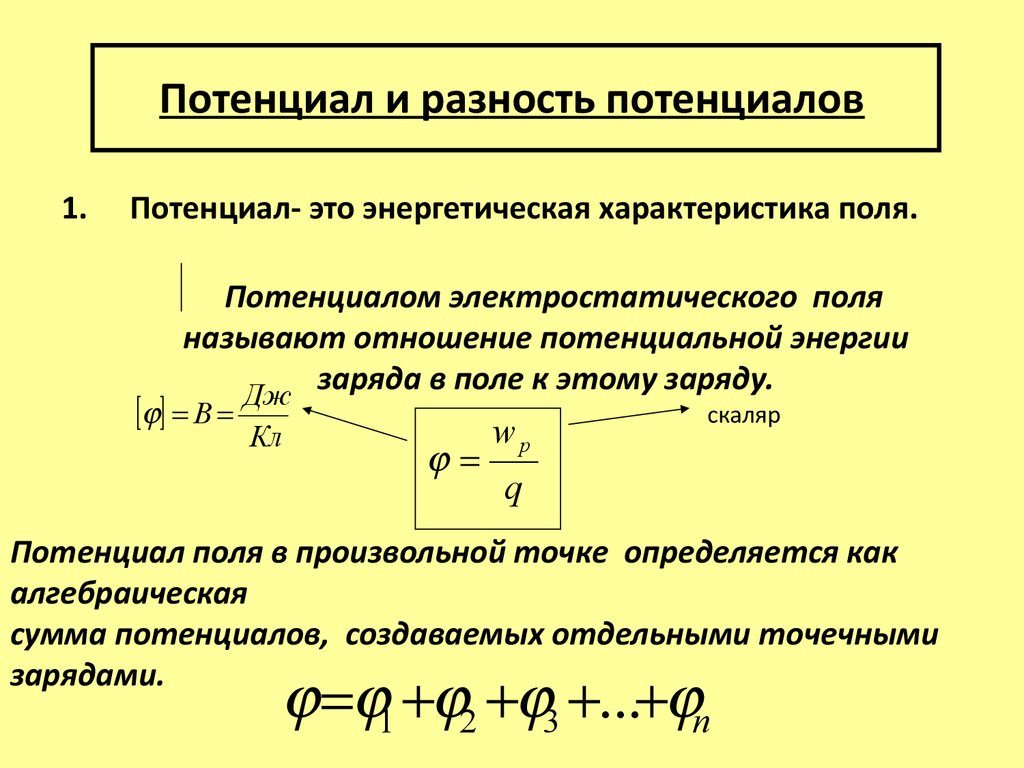

Если есть несколько точечных зарядов, значит, потенциал поля в некоторой точке пространства определяется как алгебраическая сумма потенциалов электрических полей каждого заряда в данной точке:

.

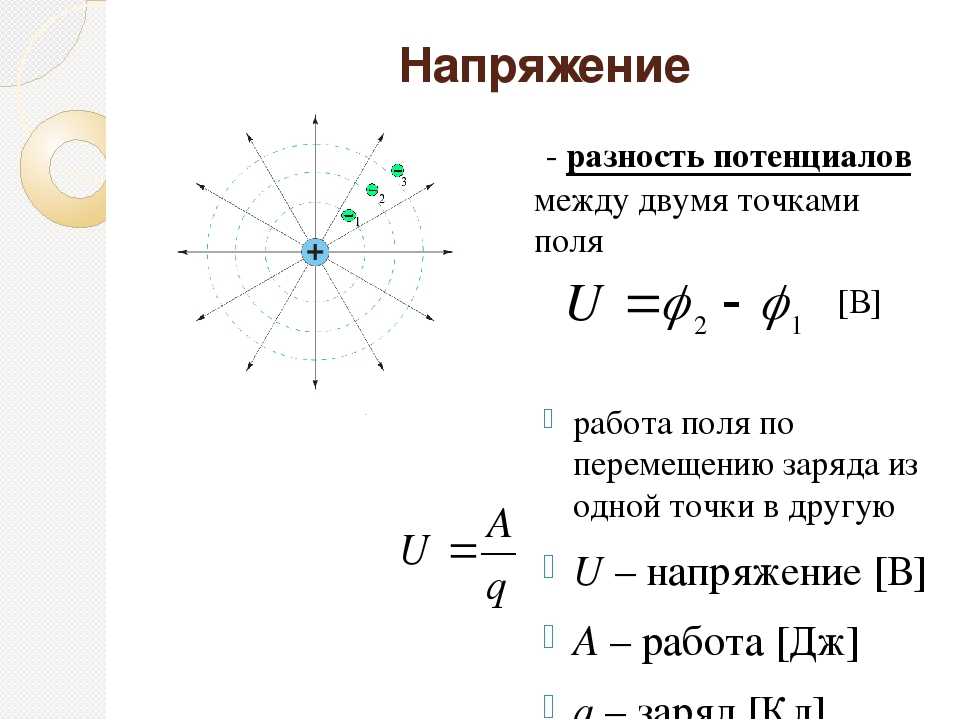

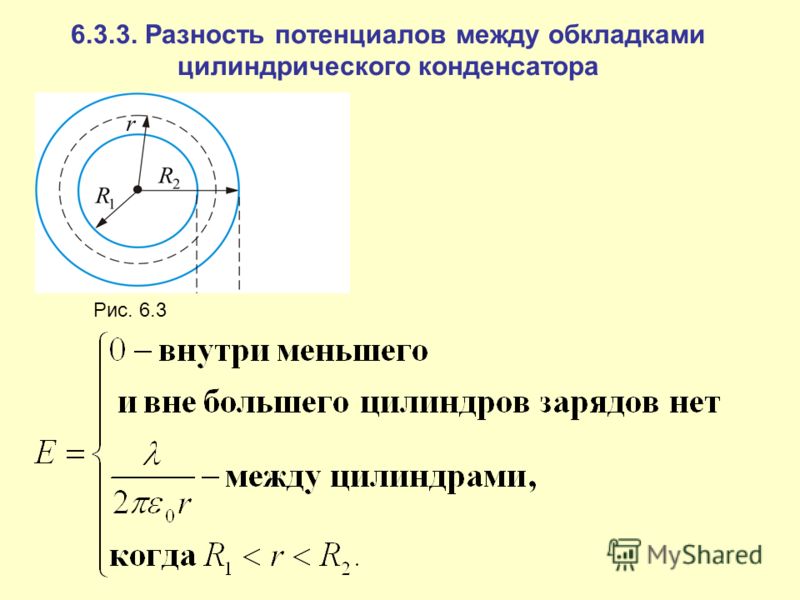

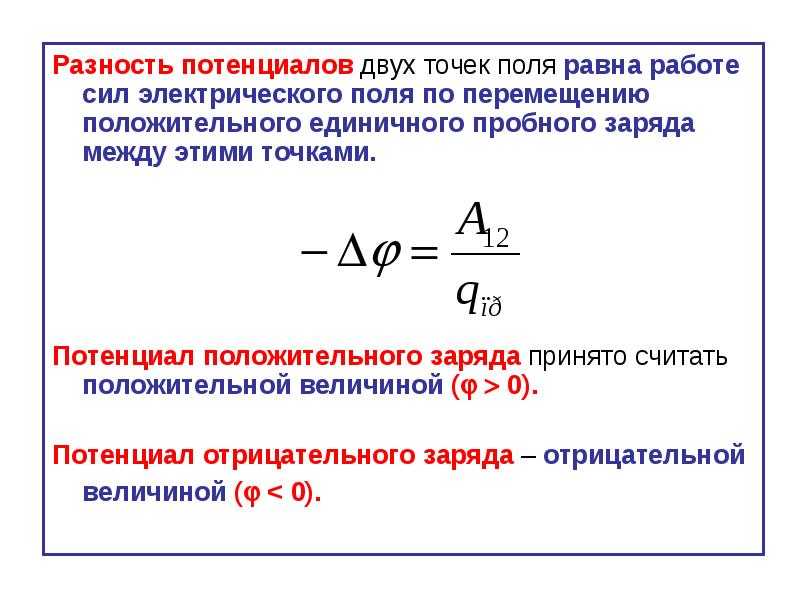

Эквипотенциальной поверхностью, или поверхностью равного потенциала, является поверхность, для любых точек которой разность потенциалов равна нулю. Это означяет, что работа по перемещению заряда по такой поверхности равна нулю, следовательно, линии напряженности электрического поля перпендикулярны эквипотенциальным поверхностям. Эквипотенциальные поверхности однородного поля представляют собой плоскости, а точечного заряда — концентрические сферы.

Эквипотенциальные поверхности однородного поля представляют собой плоскости, а точечного заряда — концентрические сферы.

Вектор напряженности (как и сила ) перпендикулярен эквипотенциальным поверхностям. Эквипотенциальной является поверхность любого проводника в электростатическом поле, так как силовые линии перпендикулярны поверхности проводника. Внутри проводника разность потенциалов между любыми его точками равна нулю.

Напряжение и напряженность однородного поля .

В однородном электрическом поле напряженность E в каждой точке одинакова, и работа A по перемещению заряда q параллельно на расстояние d между двумя точками с потенциалами φ1, и φ2 равна:

,

.

Т.о., напряженность поля пропорциональна разности потенциалов и направлена в сторону уменьшения потенциала. Поэтому положительный заряд будет двигаться в сторону уменьшения потенциала, а отрицательный — в сторону его увеличения.

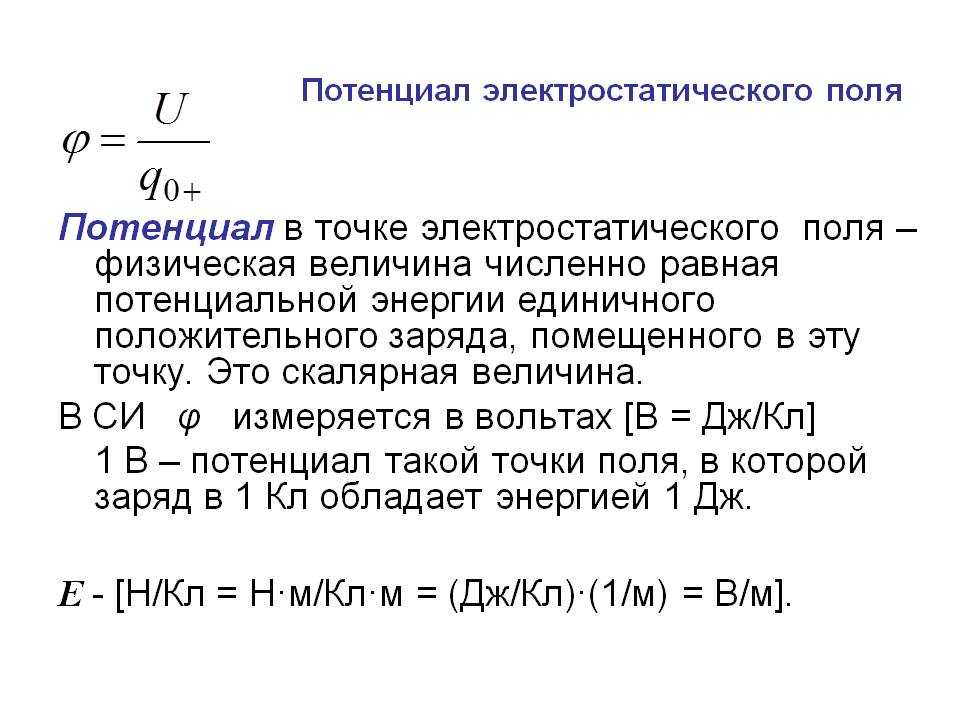

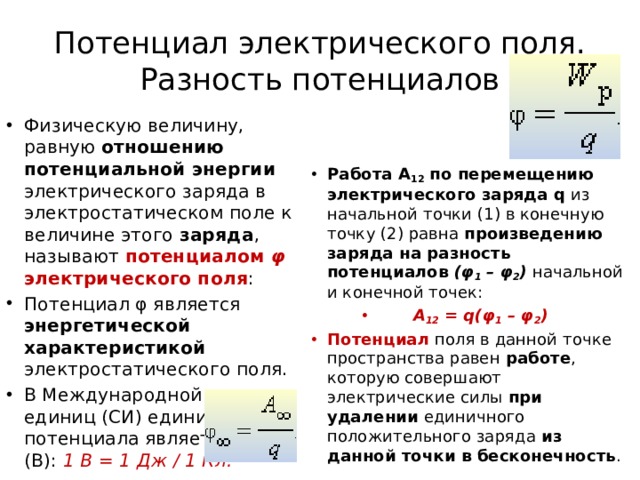

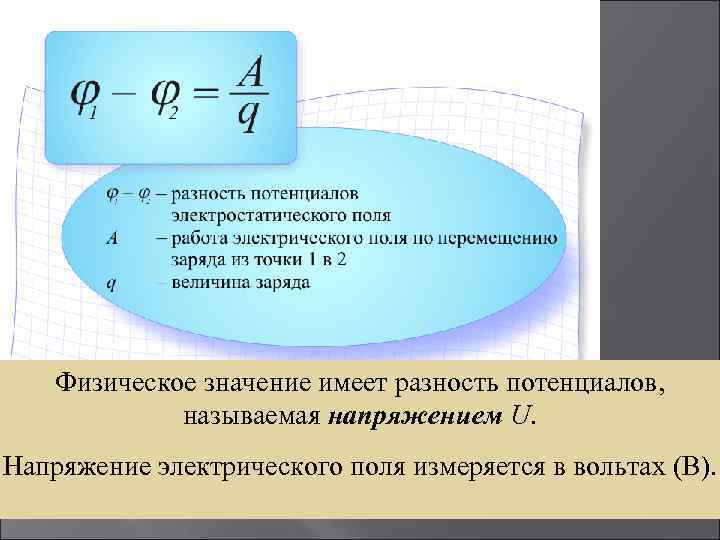

Единицей напряжения (разности потенциалов) является вольт. Исходя из формулы , , разность потенциалов между двумя точками равна одному вольту, если при перемещении заряда в 1 Кл между этими точками поле совершает работу в 1 Дж.

Потенциал. Разность потенциалов. Напряжение.Эквипотенциальные поверхности

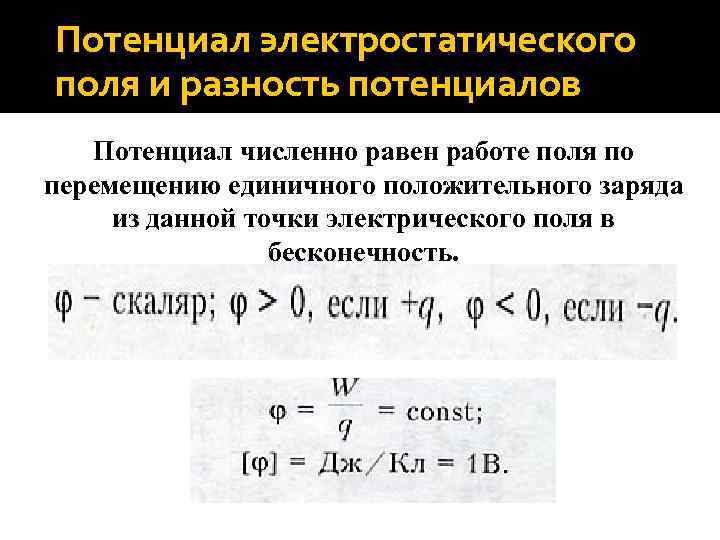

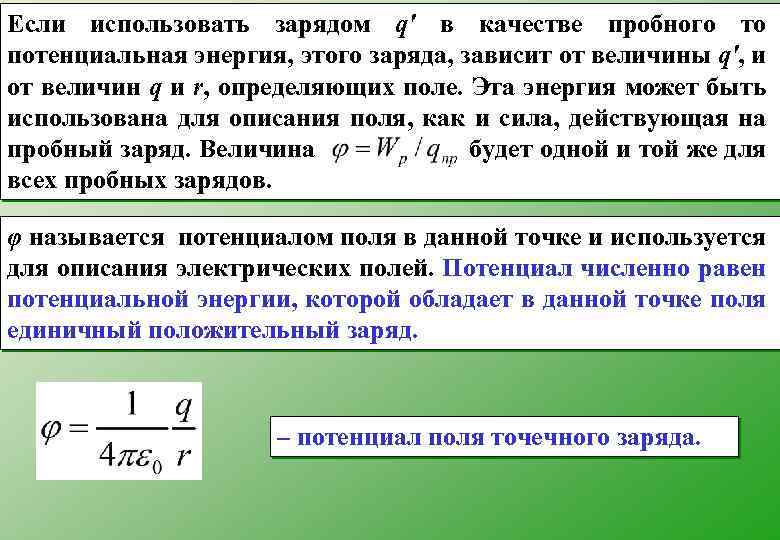

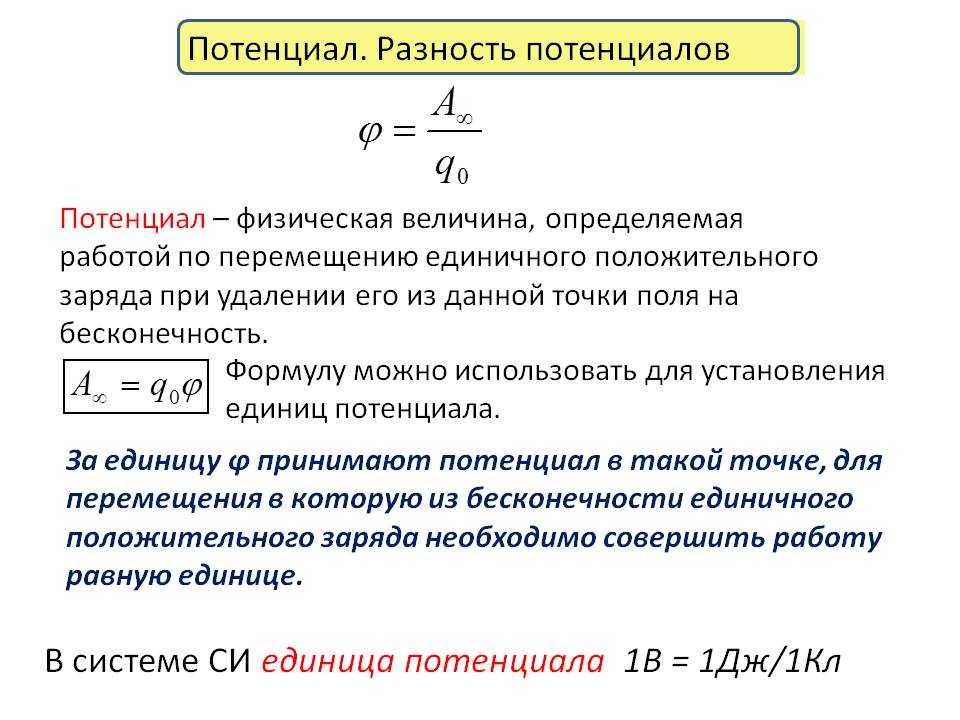

Т.к. потенциальная энергия зависит от выбора системы координат, то и потенциал определяется с точностью до постоянной.

За точку отсчета потенциала выбирают в зависимости от задачи: а) потенциал Земли, б) потенциал бесконечно удаленной точки поля, в) потенциал отрицательной пластины конденсатора.

— следствие принципа суперпозиции полей (потенциалы складываютсяалгебраически).

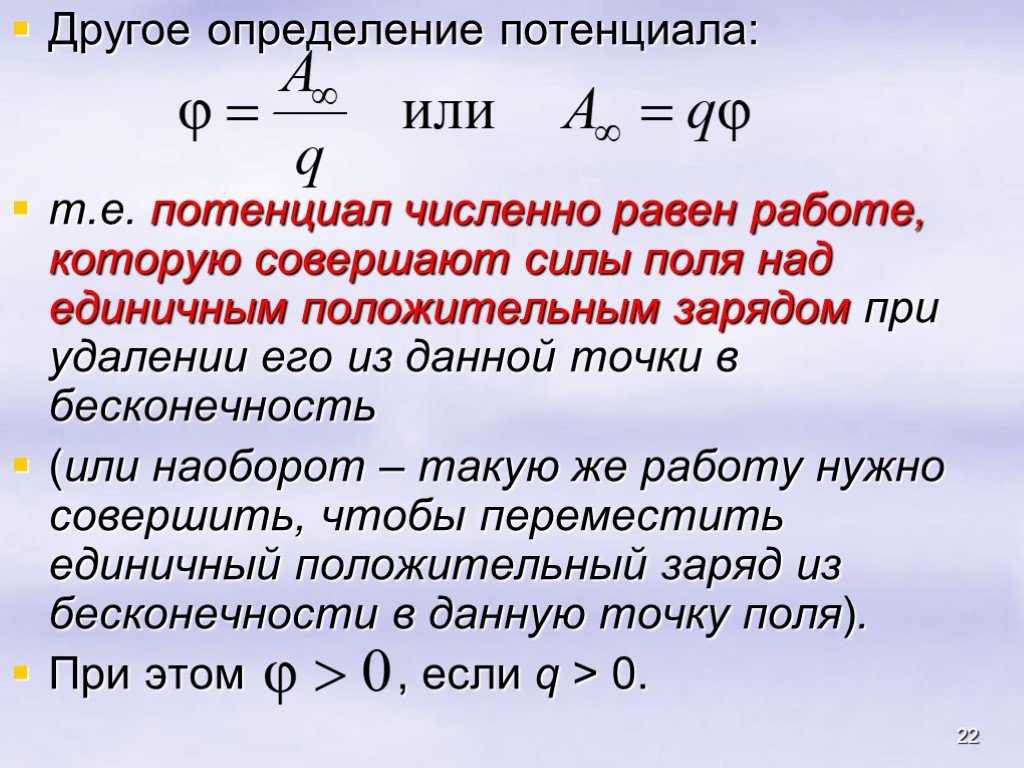

Потенциал численно равен работе поля по перемещению единичного положительного заряда из данной точки электрического поля в бесконечность.

В СИ потенциал измеряется в вольтах:

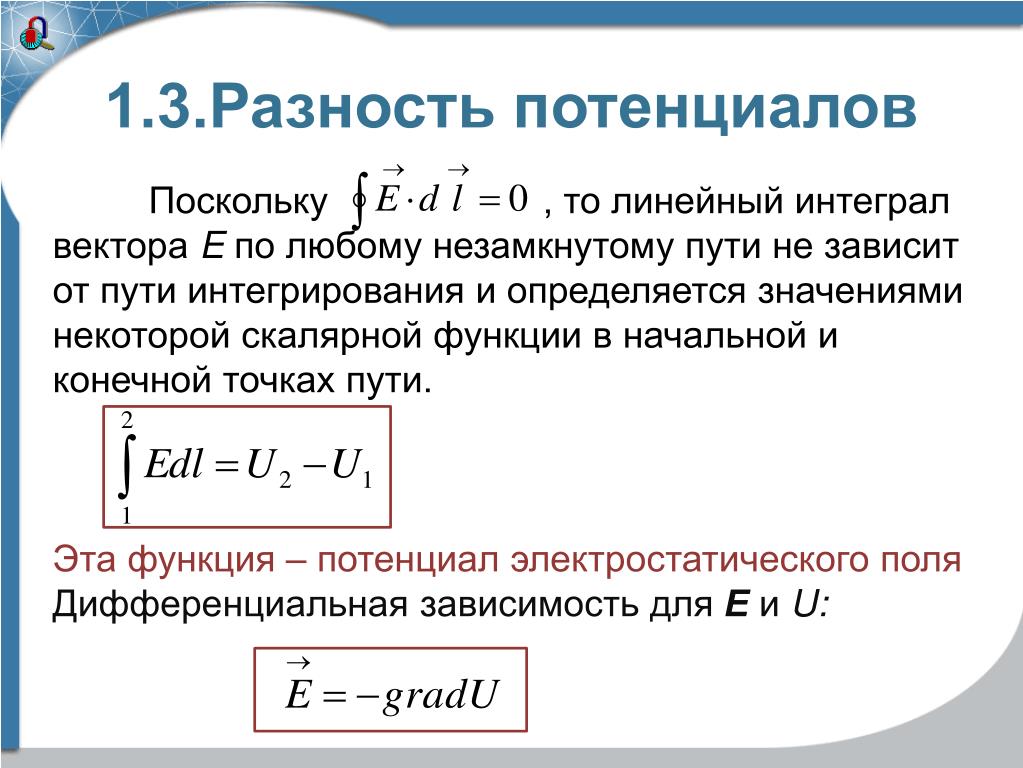

Разность потенциалов

Напряжение — разность значений потенциала в начальной и конечнойточках траектории.

Напряжение численно равно работе электростатического поля при перемещении единичного положительного заряда вдоль силовых линий этого поля.

Разность потенциалов (напряжение) не зависит от выбора

Единица разности потенциалов

Напряжение равно 1 В, если при перемещении положительного заряда в 1 Кл вдоль силовых линий поле совершает работу в 1 Дж.

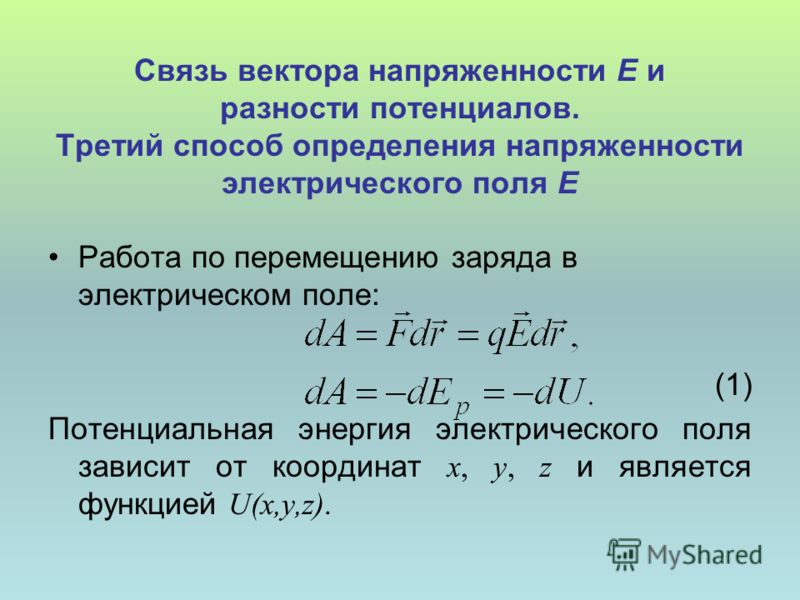

Связь между напряженностью и напряжением.

Из доказанного выше: →

напряженность равна градиенту потенциала (скорости изменения потенциала вдоль направления d).

Из этого соотношения видно:

- Вектор напряженности направлен в сторону уменьшения потенциала.

- Электрическое поле существует, если существует разность потенциалов.

- Единица напряженности: — Напряженность поля равна1 В/м, если между двумя точками поля, находящимися на расстоянии 1 м друг от друга существует разность потенциалов 1 В.

Эквипотенциальные поверхности.

ЭПП — поверхности равного потенциала.

— работа при перемещении заряда вдоль эквипотенциальной поверхности не совершается;

— вектор напряженности перпендикулярен к ЭПП в каждой ее точке.

Измерение электрического напряжения (разности потенциалов)

Между стержнем и корпусом — электрическое поле. Измерение потенциала кондуктора Измерение напряжения на гальваническом элементе Электрометр дает большую точность, чем вольтметр.

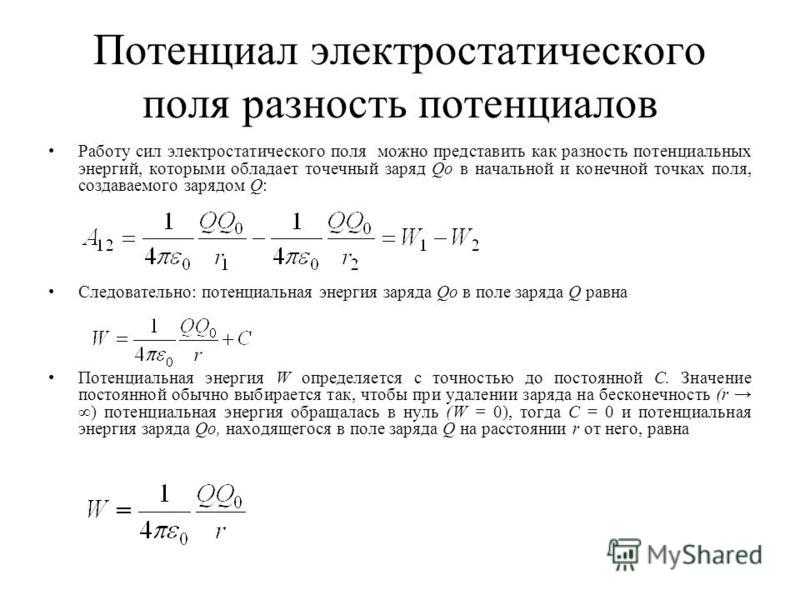

Потенциальная энергия взаимодействия зарядов.

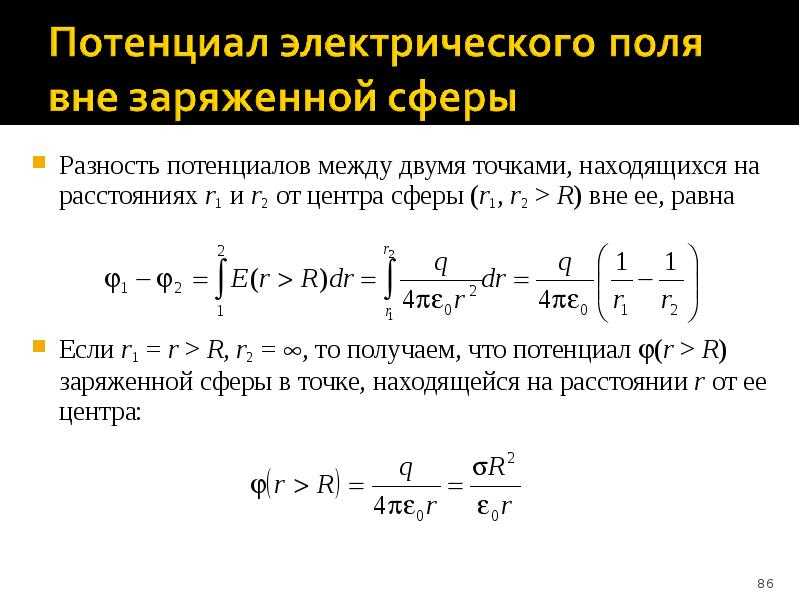

Потенциал поля точечного заряда

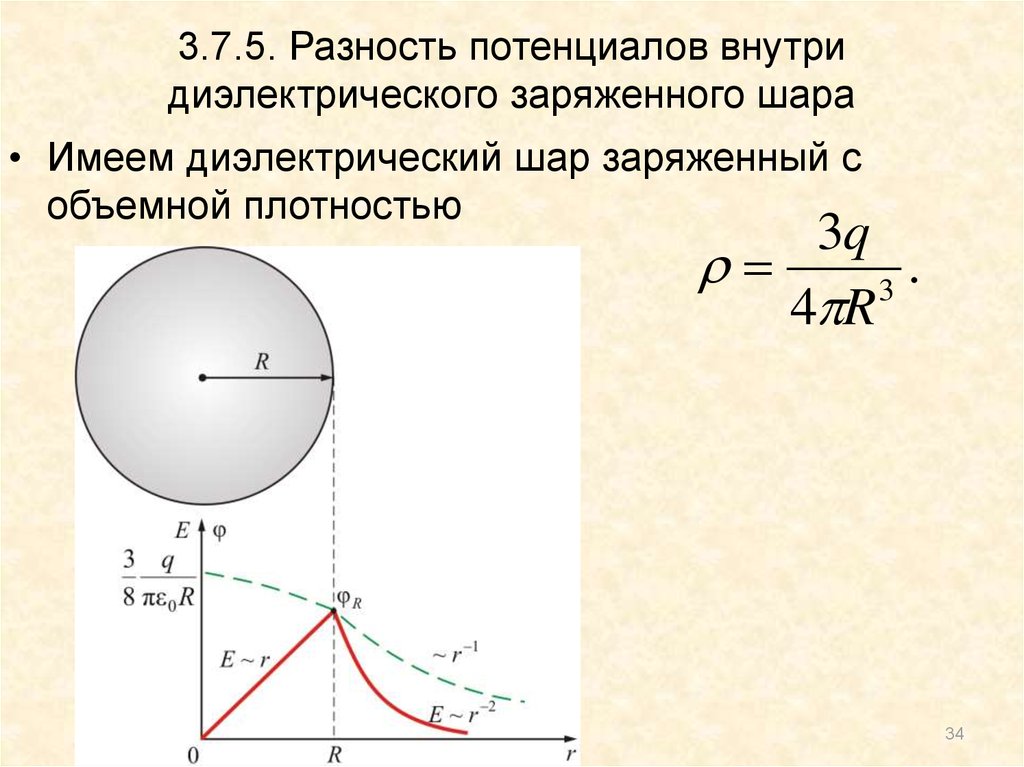

Потенциал заряженного шара

а) Внутри шара Е=0, следовательно, потенциалы во всех точках внутри заряженного металлического шара одинаковы (. ) и равны потенциалу на поверхности шара.

б) Снаружи поле шара убывает обратно пропорционально расстоянию от центра шара, как и в случае точечного заряда.

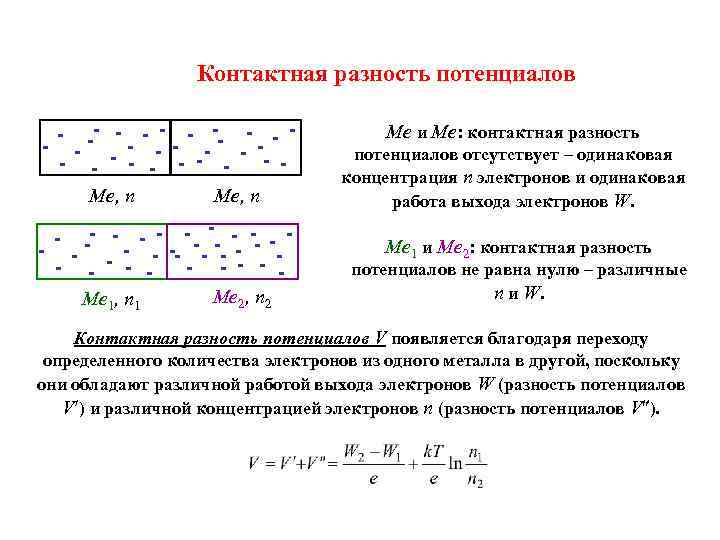

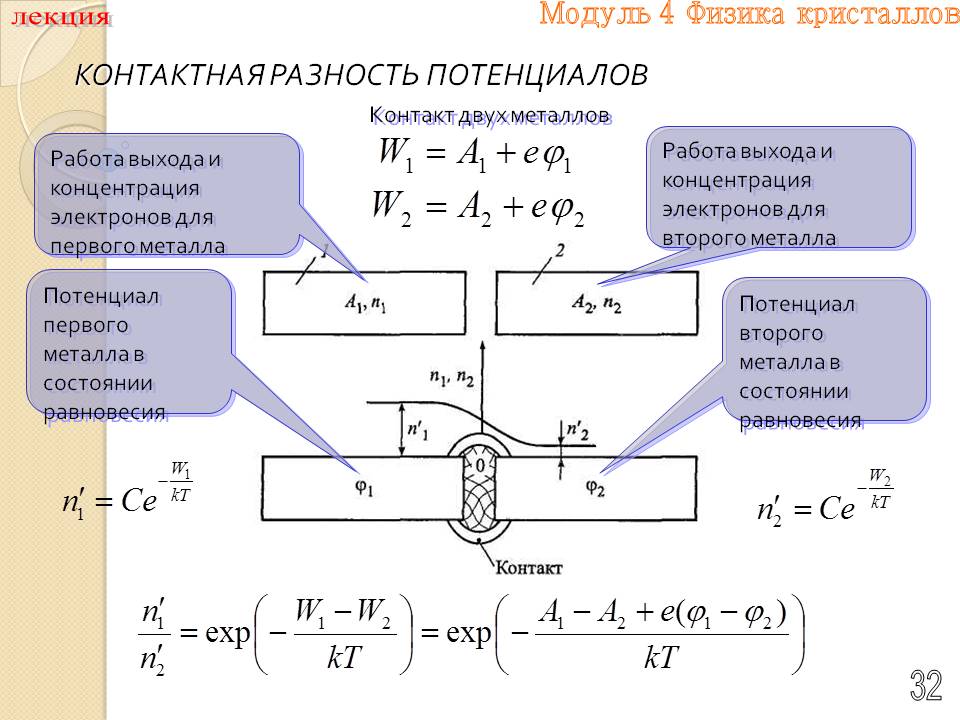

Перераспределение зарядов при контакте заряженных проводников.

Переход зарядов происходит до тех пор, пока потенциалы контактирующих тел не станут равными.

ИЗМЕРЕНИЕ РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ ПОДЗЕМНОГО СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ

18.108. Разность потенциалов «подземное сооружение связи — земля» измеряется с целью выявления опасности коррозионного разрушения подземных металлических сооружений связи, а также для определения эффективности действия применяемой электрохимической защиты.

18.109. Измерение разности потенциалов между подземными металлическими сооружениями связи и землей производится контактным методом с применением (по возможности) самопишущих и интегрирующих приборов. Допускается производить измерения показывающими приборами с входным сопротивлением не менее 20000 Ом на 1 В шкалы.

18.110. При измерении разностей потенциалов между подземным металлическим сооружением связи и землей следует применять только неполяризующиеся электроды сравнения.

18.111. Под разностью потенциалов подземного сооружения относительно земли понимается: разность потенциалов между кабелем связи (броня и оболочка перепаяны) и землей, между броней и землей, между оболочкой и землей, между корпусом НУП и землей и т.д.

18.112. Измерения разности потенциалов подземного кабеля связи относительно земли могут быть (рис. 18.14) выполнены в колодцах, КИП или в специально отрываемых шурфах.

При этих измерениях положительную клемму прибора подключают к кабелю, а отрицательную — к электроду сравнения. Если стрелка прибора отклоняется влево, потенциал сооружения имеет отрицательное значение, если вправо — положительное.

При использовании медно-сульфатного неполяризующегося электрода сравнения величина разности потенциалов между сооружением и землей может быть определена по формуле , где Uизм — измеренная величина потенциала, В; Uc — стационарный потенциал металла в грунте (без внешней поляризации), В. Среднее значение Uc может быть принято: для стали — 0,55 В, для свинца — 0,48 В, для алюминия — 0,7 В.

Среднее значение Uc может быть принято: для стали — 0,55 В, для свинца — 0,48 В, для алюминия — 0,7 В.

18.113. При необходимости измерения разности потенциалов кабеля относительно земли на участках между контрольно-измерительными пунктами используется метод выноса заземляющего электрода. Этот метод заключается в том, что в контрольно-измерительном пункте (колодце или шурфе) измерительный прибор подключают к кабелю, а электрод сравнения располагают или на поверхности земли над кабелем при измерениях на кабелях, проложенных в траншеях (рис. 18.15, а), или в свободном канале при измерениях на кабелях, проложенных в канализации (рис. 18.15, б), Электрод сравнения располагают в тех местах, где необходимо определить потенциал. Расстояние от точки подключения прибора к кабелю до точки выноса электрода сравнения не должно превышать 250 м.

Рис. 18.14. Схема измерения разности потенциалов кабеля относительно земли в колодце (а), в контрольно-измерительном пункте (б) и в турфе (в):

1 — штанга со свинцовым электродом; 2 — кабель; 3 — неполяризующийся электрод; 4 — штанга с зубчатым электродом

Рис. 18.15. Схема измерения разности потенциалов кабелей относительно земли по методу выноса электрода, проложенных в грунте (а) и в канализации (б)

18.15. Схема измерения разности потенциалов кабелей относительно земли по методу выноса электрода, проложенных в грунте (а) и в канализации (б)

1 — контрольно-измерительных пункт, 2 — электрод сравнения; 3 — кабель; 4 — катушка с проводом, 5 — свободный канал; 6 — электрод со свинцовым наконечником

18.114. При измерениях электроды сравнения устанавливают на дно колодца в случае измерений на кабелях, проложенных в канализации, и на поверхности земли над кабелем при измерениях на кабелях, проложенных непосредственно в земле.

Примечание . Если дно колодца (или земля), с которым осуществляется контакт через электрод сравнения, сухое, то перед измерением его необходимо увлажнить.

18.115. В зонах отсутствия блуждающих токов время измерения в каждой точке может быть ограничено 3 — 5 мин. Отсчеты должны производиться через каждые 15 — 20 с.

В зонах влияния блуждающих токов трамвая отсчеты необходимо производить через 10 — 20 с в течение 5 — 10 мин, а при частом движении вагонов — через каждые 5 — 10 с.

В зонах влияния блуждающих токов электрифицированных железных дорог отсчеты необходимо производить через каждые 10 с в течение 10 — 15 мин.

Необходимо, чтобы за период измерений мимо пункта наблюдения прошло не менее, чем по два электропоезда (трамвая) в разных направлениях.

При необходимости выполнения длительных измерений разностей потенциалов оболочек кабелей связи относительно земли целесообразно применять регистрирующие приборы типов Н-373, Н-39, Н-399 и др.

18.116. Результаты измерений разностей потенциалов оформляются в виде протоколов по форме 18.4.

18.117. При измерении разности потенциалов между камерой НУП и землей положительный зажим прибора присоединяют к камере НУП (или к выводу от нее на специальный щиток), а отрицательный — к электроду сравнения. Электрод сравнения устанавливают в землю вблизи НУП.

Протокол измерений эффективности защиты должен заполняться по форме 18.5.

Форма 18. 4

4

Объект _______________________________

ОУП — ____________ ОУП — _____________

Участок НУП- _________ НУП — _________

ПРОТОКОЛ

измерения потенциалов на оболочках кабеля

Марка кабеля ______________________________________________________________

Номер колодца или контрольно-измерительного пункта __________________________

Дата _______________ 19 ___ г.

Адрес пункта измерения _____________________________________________________

Время измерения: начало _________________________ конец _____________________

Интервал между отсчетами, с _________________________________________________

Тип и номер прибора ________________________________________________________

Тип электрода ______________________________________________________________

Обработка измерений Обработка измерений

| |||||

| Потенциал | Число измерений | Сумма измеренных величин одного знака, В | Максимальная величина, В | Минимальная величина, В | Средняя величина, В |

| Положительный | |||||

| Отрицательный | |||||

| Обработку выполнил _______________________________________________________ (подпись) |

Форма 18.5

Предыдущая68697071727374757677787980818283Следующая

Измерение разности потенциалов | Испытание и проверка силовых кабелей | Архивы

- кабель

- испытание

Содержание материала

- Испытание и проверка силовых кабелей

- Фазировка кабелей

- Испытание кабельных линий повышенным напряжением выпрямленного тока

- Измерение испытательного выпрямленного напряжения

- Измерение тока сквозной проводимости

- Порядок испытания кабеля повышенным напряжением

- Испытание повышенным напряжением промышленной частоты

- Испытательные установки высокого напряжения

- АИИ-70

- Установка для испытания кабеля 35 кВ высоким напряжением

- ПЭЛ-4

- УВЛ-02

- Измерение блуждающих токов

- Измерение разности потенциалов

- Измерение плотности тока, сходящего с оболочек кабеля в окружающую среду

- Направление и величина блуждающих токов

- Определение коррозийности почвы

- Определение допустимой длительной токовой нагрузки на кабельную линию

- Контроль за нагрузками кабельных линий

- Измерение температуры нагрева кабелей

- Контроль правильности распределения нагрузок на одножильных кабелях

- Контроль осушения изоляции вертикальных и крутонаклонных участков трассы кабелей

- Определение электрического сопротивления токопроводящей жилы кабеля

Страница 14 из 23

Измерение разности потенциалов преследует основную цель — обнаружение на кабельных линиях опасных зон, в которых оболочки кабелей имеют положительный потенциал по отношению к земле.

Практика показывает, что уже весьма незначительные положительные потенциалы на свинцовых оболочках кабелей (более 0,1—0,2 в) могут вызвать их интенсивное разрушение.

Большие отрицательные потенциалы в определенных условиях (щелочная среда) также могут вызвать коррозию кабелей.

Так как потенциалы величиной 0,1—0,2 в уже являются опасными для металлических оболочек кабельных линий, необходимо, чтобы при сооружении и эксплуатации электрифицированной дороги не допускать большие перепады потенциала вдоль пути и большие разности потенциалов между рельсами.

Для снижения падения потенциала в рельсах служат отсасывающие устройства, соединяющие изолированными одножильными кабелями различные точки рельсового пути с минусом тяговой подстанции.

Максимальное падение напряжения на участке отсасывания для обычных типов основания рельсового пути (песчаное с замощением) не должно превышать 2—3 в; падения напряжений на различных участках сети в зоне одной подстанции должны быть близки между собой; сопротивление каждого рельсового стыка не должно превышать сопротивления 2,5 м сплошного рельса. Практически перепады потенциалов на стыках во всех случаях должны быть менее 0,05—0,1 в.

Практически перепады потенциалов на стыках во всех случаях должны быть менее 0,05—0,1 в.

Как известно из практики, территориально наиболее опасными являются места расположения трамвайных подстанций и отсасывающих пунктов. Разность потенциалов между любыми отсасывающими пунктами не должна превышать 1 в.

Измерение потенциалов оболочек кабелей по отношению к земле производится по схеме, приведенной на рис. 41.

Для избежания погрешностей и в целях предотвращения появления дополнительных гальванических пар (э. д. с. поляризации) заземляющий электрод выполняется из того же металла, что и оболочка кабеля (свинец, алюминий), на котором измеряются блуждающие токи. Обычно электродом служит отрезок кабеля длиной 500 мм. Вольтметр должен быть многопредельным, с двусторонней шкалой и большим внутренним сопротивлением, рассчитанным на то, чтобы во время подключения прибора не происходило перераспределения и какого-либо заметного изменения потенциалов на оболочке кабеля.

Рис. 41. Схема измерений разности потенциалов на оболочках кабелей и плотности стекающих с них блуждающих токов.

41. Схема измерений разности потенциалов на оболочках кабелей и плотности стекающих с них блуждающих токов.

Внутреннее сопротивление прибора должно быть не менее 10000 Ом на 1 в шкалы: пределы измерения прибора:

0±100 в; 0± I в; 0±20 (50) в.

По аналогичной схеме (рис. 41) производится измерение потенциалов кабелей по отношению к другим металлическим сооружениям.

Измерение потенциалов кабеля по отношению к земле производится по исследуемой трассе в каждом смотровом колодце. При отсутствии кабельных колодцев измерения производятся в открытых шурфах. Место для шурфов рекомендуется выбирать против смежных подземных сооружений. Во всех остальных случаях места для измерений выбираются вдоль линии через 100—300 м.

При пересечении кабельных линий с рельсами трамвая и электрических железных дорог измерение потенциалов необходимо производить по обе стороны от рельсов на расстоянии до 10 м.

Потенциалы рельсов относительно земли измеряются через 70—100 м. Измерительный электрод заземляется на расстоянии не менее 10—15 м от ближайшей нитки рельсов.

Измерительный электрод заземляется на расстоянии не менее 10—15 м от ближайшей нитки рельсов.

Для проверки влияния блуждающих токов на подземные сооружения при расстоянии между ними до 10—15 м проводятся совместные одновременные измерения разности потенциалов между этими сооружениями.

- Назад

- Вперед

- Назад

- Вперед

- Вы здесь:

- Главная

- Книги

- Архивы org/ListItem»> Испытание и проверка силовых кабелей

Читать также:

- Маслонаполненные кабели на 110 кВ

- Испытание и диагностика изоляции кабелей 110 кВ

- Наладка электроустановок

- Монтаж и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок

- Инфракрасное диагностирование высоковольтных кабелей

Как измерить разность потенциалов труба земля

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано для определения технического состояния изоляционного покрытия подземного трубопровода.

На контролируемом участке трубопровода, ограниченном точками дренажа двух соседних действующих станций катодной защиты (СКЗ), определяют естественную разность потенциалов «труба — земля», измеряют смещение потенциала трубопровода, определяют силы тока СКЗ, требуемые для такого смещения потенциала.

Затем рассчитывают переходное сопротивление покрытия, по которому судят о техническом состоянии изоляционного покрытия. Значение силы тока на контролируемом участке, требуемое для смещения потенциала, определяют как сумму значений сил токов в соответствующем плече СКЗ, действующих на данный участок.

Силы тока в соответствующем плече СКЗ определяют исходя из измеренных в двух или более точках участка трубопровода на каждом плече защиты значений плотности поляризующего тока на текущих режимах работы СКЗ, при отключенных на период измерения смежных СКЗ.

Технический результат: расширение арсенала дистанционных способов определения технического состояния изоляционного покрытия подземного трубопровода при сохранении необходимой точности и достоверности. 1 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области оценки технического состояния наружного изоляционного покрытия подземных трубопроводов и может, в частности, использоваться при назначении участков трубопроводов к капитальному ремонту изоляционного покрытия.

Известны способы оценки технического состояния покрытия выявлением повреждений изоляционного покрытия подземных трубопроводов путем проведения электрометрических измерений при помощи электродов, устанавливаемых на поверхности грунта (Бэкман В., Швенк В. Катодная защита от коррозии: Справ. изд. пер. с нем. — М.: Металлургия, 1984. — С.

124-131), или путем определения градиента снижения напряженности магнитного поля, вызванного протеканием по трубопроводу переменного тока инфразвуковой и звуковой частоты (Кривдин А.Ю., Лисин В.Н., Пужайло А.Ф., Спиридович Е.А. Бесконтактный измеритель тока в подземных трубопроводах БИТА-1 // Журнал «Газовая промышленность» №11, 2003 г.).

Известны способы определения технического состояния изоляционного покрытия подземного участка трубопровода, заключающиеся в сопоставлении величины наложенного поляризационного потенциала и силы тока, вызвавшего эту поляризацию (ГОСТ Р 51 164-98. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии. Приложение Д1 — для участка построенного и засыпанного трубопровода и Приложение Д2 — для участка эксплуатируемого трубопровода).

Общие требования к защите от коррозии. Приложение Д1 — для участка построенного и засыпанного трубопровода и Приложение Д2 — для участка эксплуатируемого трубопровода).

Общим недостатком указанных способов оценки технического состояния изоляционного покрытия является высокая трудоемкость, связанная с большим объемом трассовых работ, а также их продолжительность.

Известен взятый за прототип способ дистанционного определения технического состояния изоляционного покрытия участка подземного трубопровода, ограниченного точками дренажа двух соседних действующих станций катодной защиты, заключающийся в измерении наложенной разности потенциалов (смещения разности потенциалов) «труба — земля», измерении силы тока на выходе станций катодной защиты и последующем расчете переходного сопротивления покрытия, по значению которого судят о техническом состоянии изоляционного покрытия. При этом принимают, что сила тока, за счет которой происходит поляризация участка трубопровода, равна полусумме значений силы тока на выходе каждой из станций катодной защиты [Патент РФ RU 2469238, кл. F16L 58/00, опубл. 31.05.2011].

F16L 58/00, опубл. 31.05.2011].

- Недостатком данного способа является низкая достоверность способа вследствие того, что не производится определение соотношения силы тока, поляризующего плечи защиты станции, условно предполагается, что соотношение равно 1:1, что практически маловероятно и в большинстве случаев вносит существенную ошибку при оценке технического состояния изоляционного покрытия.

- Задачей изобретения является создание способа, позволяющего с достаточной достоверностью, дистанционно определять техническое состояние изоляционного покрытия подземного трубопровода.

- Технический результат заключается в расширении арсенала дистанционных способов определения технического состояния изоляционного покрытия подземного трубопровода при сохранении необходимой точности и достоверности определяемых при осуществлении заявленного способа параметров, на основании которых судят о техническом состоянии изоляционного покрытия.

- Поставленная задача решается тем, что в способе оценки технического состояния изоляционного покрытия подземного трубопровода, заключающемся в определении естественной разности потенциалов «труба — земля» на контролируемом участке трубопровода, ограниченном точками дренажа двух соседних действующих станций катодной защиты, измерении смещения потенциала трубопровода, определении силы тока станций, требуемой для такого смещения потенциала, и последующем расчете переходного сопротивления покрытия, по которому судят о техническом состоянии изоляционного покрытия, согласно изобретению значение силы тока на контролируемом участке Iуч, требуемое для смещения потенциала, определяют как сумму значений сил токов в соответствующем плече станций , действующих на данный участок и определяемых исходя из измеренных в двух или более точках участка трубопровода на каждом плече защиты значений плотности поляризующего тока на текущих режимах работы станции, при отключенных на период измерения смежных станциях по формулам:

при kл+kпр=1,

где k — коэффициент соотношения силы тока для плеча защиты к общей силе тока на выходе станций, определяемый по формулам:

где — относительный параметр, характеризующий плотность натекающего тока для плеча защиты, определяемый по формуле:

- где Ii — сила тока в i-м датчике, А;

- Si — площадь i-го датчика, м2;

- I0 — сила тока в точке дренажа, А;

- S0 — площадь датчика в точке дренажа, м2;

- Аi — коэффициент, учитывающий расстояние от точки измерения до станции катодной защиты (СКЗ).

Способ поясняется фиг. 1.

На фиг. 1, поясняющей пример 2, изображен контролируемый участок газопровода 7, расположенный между двумя станциями катодной защиты 3, 4. На участке газопровода установлены датчики тока 2 на разном удалении от точек дренажа 5, 6 станций 3, 4 и их анодных заземлений 1 для обоих плеч.

- В таблице приведены вычисленные значения смещения потенциала, а также величины силы тока в датчиках и площадей их контактной поверхности.

- Способ реализуют следующим образом.

- Выбирают контролируемый участок трубопровода, на котором необходимо оценить состояние покрытия, расположенный в пределах влияния двух станций катодной защиты (СКЗ).

Определяют естественную разность потенциалов «металл — грунт» для образцов стали, из которой изготовлен трубопровод, и условий его заложения в лабораторных условиях.

По данным периодических электроизмерений, ранее выполненных на контролируемом участке, определяют разность потенциалов «труба — земля» и значения силы тока на выходе станций катодной защиты.

Определяют смещение защитного потенциала вычитанием из измеренного значения разности потенциалов «труба-земля» значения естественной разности потенциалов, характерное для данной точки измерения.

По данным проектной и исполнительной документации на каждом из плеч защиты станций определяют места установки оборудования подсистемы дистанционного коррозионного мониторинга с возможностью измерения силы (плотности) натекающего защитного тока (при наличии), места установки анодного заземления и место подключения дренажного кабеля к трубопроводу (точка дренажа) для двух станций катодной защиты, действующих на обозначенные участки.

Производят измерения силы натекающего защитного тока с помощью оборудования подсистемы дистанционного коррозионного мониторинга или вручную. Перед измерением силы натекающего тока отключают смежные СКЗ на период проведения замеров.

Перед измерением силы натекающего тока отключают смежные СКЗ на период проведения замеров.

В случае отсутствия на контролируемом участке подсистемы дистанционного коррозионного мониторинга производят измерения силы натекающего защитного тока с помощью датчиков тока, устанавливаемых для удобства дальнейшего расчета на одинаковом удалении от точек дренажа станций, действующих на данный участок.

Определяют относительный параметр Pл,пр, характеризующий плотность натекающего тока для плеча защиты с учетом коэффициента Ai, учитывающего расстояние от точки измерения до станции катодной защиты, при различном расположении датчиков тока относительно точки дренажа.

Согласно первому закону Кирхгофа сила тока на выходе станции будет равна сумме токов в каждом плече. Исходя из данного закона, вычисляют коэффициенты соотношения силы тока для плеча защиты к общей силе тока на выходе станций и соответственно значение силы поляризующего тока, под действием которого происходит смещение потенциала в каждом плече.

- Значение силы тока на контролируемом участке Iуч определяют как сумму значений сил токов в соответствующем плече станций, действующих на данный участок.

- На основании полученных данных о величине смещения потенциала на участке и силе тока, которой оно вызвано, выполняют расчет переходного сопротивления изоляции, по значению которого оценивают техническое состояние контролируемого участка трубопровода.

- Пример

Имеется участок действующего газопровода диаметром 1420 мм (7), км 112-144, на котором расположены две СКЗ №14 и 15 (3, 4). Газопровод изолирован антикоррозионным покрытием на основе полимерных лент.

На участке расположено оборудование подсистемы дистанционного коррозионного мониторинга с датчиками силы тока, устанавливаемыми для измерения силы натекающего защитного тока. Особенностью расположения датчиков на данном участке газопровода является их разное удаление от точек дренажа СКЗ (2).

Необходимо оценить техническое состояние покрытия на участке газопровода между двух СКЗ №14 и 15, км 124-134 по состоянию на 2016 год.

Определяют естественную разность потенциалов «металл-грунт» для образцов стали, из которой изготовлен трубопровод, и условий его заложения в лабораторных условиях.

По данным периодических электроизмерений, ранее выполненных на контролируемом участке, определяют разность потенциалов «труба-земля» и значения силы тока на выходе станций катодной защиты.

Определяют смещение защитного потенциала вычитанием из измеренного значения разности потенциалов «труба-земля» значения естественной разности потенциалов, характерное для данной точки измерения.

Вычисленные значения смещения потенциала, а также величины силы тока в датчиках и площадей их контактной поверхности приведены в таблице.

Значение силы тока на выходе СКЗ составляет 5,0 и 6,3 А для СКЗ №14 и 15 соответственно.

Определяют соотношение силы тока для каждого плеча защиты СКЗ следующим образом. Исходя из предварительного анализа расположения датчиков силы тока, выбирают по два датчика для каждого плеча защиты СКЗ. Выбирают датчики на км 119 и 123 для левого плеча и датчики на км 126 и 129 для правого плеча.

Выбирают датчики на км 119 и 123 для левого плеча и датчики на км 126 и 129 для правого плеча.

Для СКЗ №14 соотношение силы тока для каждого плеча защиты СКЗ определяют по формулам:

- где ,

- Li — расстояние от точки дренажа до точки измерения, м;

- Lз — длина защищаемого участка, м;

- где ,

- .

- Исходя из условия, что kл+kпр=1, вычисляют коэффициент влияния СКЗ №14 на контролируемый участок газопровода через относительный параметр, характеризующий плотность натекающего тока для плеча защиты, по формулам:

- ,

- .

- Силу тока плеча СКЗ, действующую на контролируемый участок, определяют по формуле:

- Для СКЗ №15 выбирают датчики на км 131 и 133 для левого плеча и датчики на км 135 и 138 для правого плеча.

- Аналогично определяют соотношение силы тока для каждого плеча:

- ,

- где ,

- где .

- ,

- где

- .

- Исходя из условия, что kл+kпр=1, вычисляют коэффициент влияния СКЗ №15 на контролируемый участок газопровода через относительный параметр, характеризующий плотность натекающего тока для плеча защиты, по формулам:

- ,

- .

- Силу тока плеча СКЗ, действующую на контролируемый участок, определяют по формуле:

- Силу тока на рассматриваемом участке определяют как сумму сил тока в соответствующих плечах от СКЗ №14 и СКЗ №15:

Выполняют расчет переходного сопротивления изоляционного покрытия на данном участке по методике, изложенной в ГОСТ Р 51 164-98 (Приложение Д), с учетом удельного электрического сопротивления металла трубопровода и удельного электрического сопротивления грунта. Устанавливают, что переходное сопротивление покрытия в 2016 году на момент проведения электрометрических измерений составляло 8252 Ом⋅м2, что соответствует удовлетворительному состоянию полимерного покрытия на контролируемом участке трубопровода.

- Эффект изобретения проявляется в повышении достоверности способа оценки технического состояния изоляционного покрытия подземного трубопровода посредством определения силы тока, действующей на контрольный участок трубопровода, с учетом неравного соотношения силы тока для каждого плеча защиты СКЗ и соответственно в более достоверной оценке состояния изоляционного покрытия, с возможностью проведения измерений и выполнения расчетов в дистанционном режиме с использованием оборудования подсистемы дистанционного коррозионного мониторинга.

- Способ оценки технического состояния изоляционного покрытия подземного трубопровода, заключающийся в определении естественной разности потенциалов «труба — земля» на контролируемом участке трубопровода, ограниченном точками дренажа двух соседних действующих станций катодной защиты, измерении смещения потенциала трубопровода, определении силы тока станций, требуемой для такого смещения потенциала, и последующем расчете переходного сопротивления покрытия, по которому судят о техническом состоянии изоляционного покрытия, отличающийся тем, что значение силы тока на контролируемом участке Iуч, требуемое для смещения потенциала, определяют как сумму значений сил токов в соответствующем плече станций , действующих на данный участок и определяемых исходя из измеренных в двух или более точках участка трубопровода на каждом плече защиты значений плотности поляризующего тока на текущих режимах работы станции, при отключенных на период измерения смежных станциях по формулам:

- при kЛ+kпр=1,

- где k — коэффициент соотношения силы тока для плеча защиты к общей силе тока на выходе станций, определяемый по формулам:

- где Pл,пр — относительный параметр, характеризующий плотность натекающего тока для плеча защиты, определяемый по формуле:

- где Ii — сила тока в i-м датчике, А;

- Si — площадь i-го датчика, м2;

- I0 — сила тока в точке дренажа, А;

- S0 — площадь датчика в точке дренажа, м2;

- Ai — коэффициент, учитывающий расстояние от точки измерения до станции катодной защиты (СКЗ).

Как измерить разность потенциалов труба земля

Всем привет! Сдаю первый объект, заполняю акты, поэтому возникает куча вопросов. Как измерить: 1) Разность потенциалов «протектор-земля» (Uпр-з)? 2) Суммарный ток протекторной группы? 3) Удельное электрическое сопративление грунта?

4) Разность потенциалов «сооружение-земля»?

- по первому вопросу читал, что нужен медно-сульфатный электрод сравнения.

- Из приборов есть «Орион», «Менделеевец», «Метрел-3102»,медно-сульфатный электрод сравнения

Привет: 1) один конец мультиметра присоединяешь к протектору другой к медносульфатному электроду сравнения.

( Производится два измерения, протектор включен и протектор выключен, тоесть присоединен к трубе и не присоединен) 2) Сила тока в цепи протектор-труба измеряется так: разрываетсмя цепь труба протектор в разрыв цепи ставится мультиметр и измеряется ток.

3) удельное сопротивление грунта прибором метрель измеряется так: устанавливаются 4 штыря заземлителя в одну линию с расстоянием в 1 м др от друга. Подключаются провода, на самом приборе устанавливается режим измерения сопротивления грунта обозначается он обычно «e» и проводишь измерения!

Подключаются провода, на самом приборе устанавливается режим измерения сопротивления грунта обозначается он обычно «e» и проводишь измерения!

4) Разность потенциалов труба-земля измеряется так: устанавливается электрод сравнения МЭС как можно ближе к трубе один выход от мультиметра цепляешь на электрод, второй на сооружения и измеряешь, только со знаками (-) (+) не запутайся!

Тут на форуме не оч. любят объяснять какие то простые вещи, расжовывать, не интересно видимо или лень просто.

Вопрос в догонку.

Может быть из опыта эксплуатации протекторных установок кто-нибудь может подсказать какое минимальное значение силы тока протектор-труба должно БЫТЬ для того чтобы обеспечивалось значение потенциала не ниже -0,9? Бывают такие случаи, что происходит стекание на вводах в дома например (не установлены электроизолирующие соединения), тоесть протектор еще может быть и живой вполне но не справляется и на трубе допустим -0,5, а может быть он уже просел совсем. это и определяется путём измерения силы тока, ведь измерение потенциала протектор земля (без нагрузки) может показывать и вполне достаточные значения. а как определить по току? на сколько я понимаю нигде конкретных значений не прописано да и не может быть прописано, только из опыта..

это и определяется путём измерения силы тока, ведь измерение потенциала протектор земля (без нагрузки) может показывать и вполне достаточные значения. а как определить по току? на сколько я понимаю нигде конкретных значений не прописано да и не может быть прописано, только из опыта..

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 — 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Источник

Лр №2 — измерение разности потенциалов между трубопроводом и грунтом. электроды сравнения

Лр №2 — измерение разности потенциалов между трубопроводом и грунтом. электроды сравнения

Получить навыки измерения разности потенциалов между трубопроводом и землей для выявления участков трубопроводов, находящихся в зонах коррозийной опасности.

Трубопроводы, уложенные в грунт, защищены от воздействия агрессивной окружающей среды изоляционным покрытием. С течением времени изоляция стареет и разрушается, вследствие чего поверхность трубы в местах поврежденной изоляции начинает контактировать с почвенным электролитом.

Поверхность трубопровода, как и любого другого металла, состоит из короткозамкнутых гальванических микроэлементов, которые при контакте металла с электролитом начинают действовать, что приводит к разрушению металла и образованию двойного электрического слоя вследствие перехода ионов металла в электролит или из электролита в металл.

Такой переход возможен до тех пор, пока не установится равновесие, которому соответствует определенный электрохимический потенциал.

Однако при помощи измерительного прибора невозможно определить потенциал одного электрода. Можно измерить лишь разность потенциалов двух электродов, т.е.

электродвижущую силу элемента, равную разности потенциалов электродов ∆E = E1 — E2.

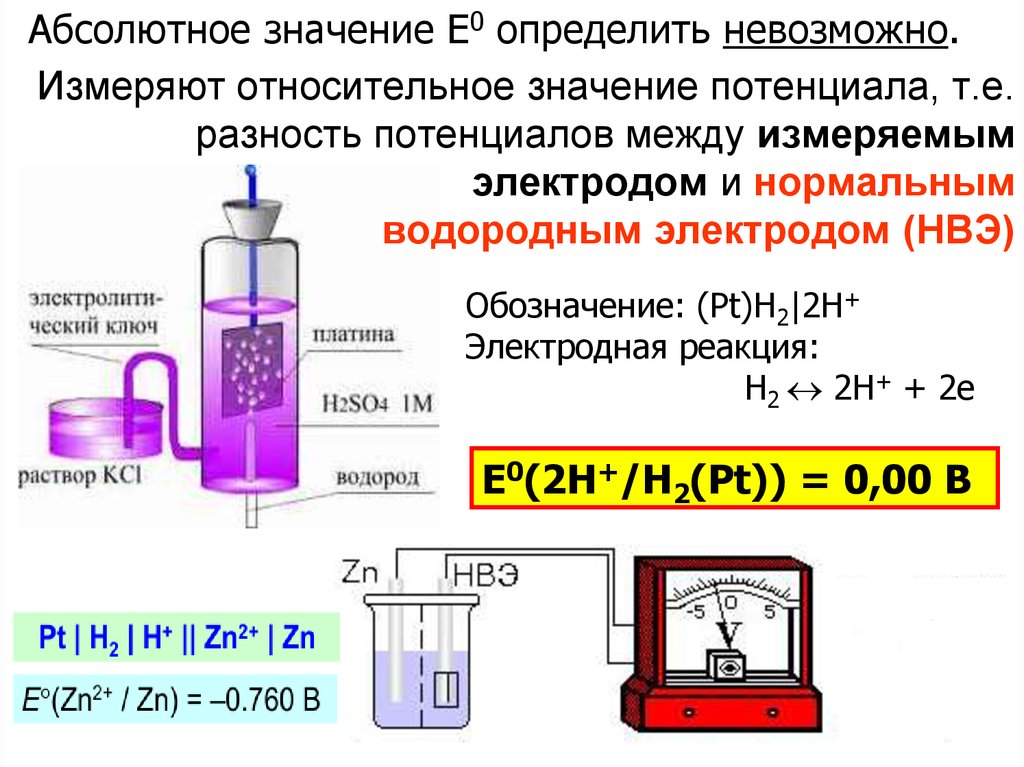

В качестве стандартного электрода, относительно потенциала которого вычисляют потенциал исследуемого электрода, принят стандартный водородный электрод (рисунок 2.

1, а), потенциал которого при всех температурах условно принят равным нулю.

Потенциал обратимого водородного электрода, в котором газообразный водород под давлением 0,1 МПа находится в равновесии с раствором ионов водорода, причем активность этих ионов равна единице, считается равным нулю при всех температурах и, следовательно, стандартный потенциал водородного электрода является условным нулевым потенциалом.

Для того чтобы возникла разность потенциалов между раствором и газом, необходим так называемый индифферентный электрод.

В случае водорода таким электродом чаще всего служит платинированная платина (платиновая жесть, электролитически покрытая платиной в виде рыхлого осадка, состоящего из чрезвычайно мелких металлических кристаллов), частично погруженная в раствор, содержащий ионы водорода, а частично окруженная газообразным водородом.

Каломельный электрод — электрод второго рода, потенциал которого не изменяется во времени и имеет незначительный по величине температурный коэффициент.

Каломельный электрод обычно изготовляют в стеклянном сосуде, изображенном на рис. 2.1, б. Слой химически чистой ртути, помещаемой на дно сосуда, служит электродом полуэлемента.

Во ртуть погружают платиновую проволоку 9, вплавленную в стеклянную трубку 10. Поверх ртути содержится тонкий слой 11 пасты из каломели (толщиной около 1 мм) Hg2Cl2. Сосуд заполняют раствором хлористого калия 14 определенной концентрации. Для полуэлемента применяют следующие растворы хлористого калия: насыщенный, 1Н и 0,1Н.

Потенциал каломельного электрода зависит от концентрации хлористого калия.

- а — водородный; б — каломельный

- 1 — раствор, содержащий ионы водорода;

- 2 — платинированный платиновый электрод;

- 3 — трубка для подачи водорода;

- 4 — внешний провод;

- 6 — трубка для отвода водорода с жидкостным затвором;

- 9 — платиновая проволока;

- 10 — стеклянная трубка;

- 11 — каломель в виде пасты;

- 13 — боковая трубка;

- 14 — раствор хлористого калия определенной концентрации

- Рисунок 2.

1 — Стандартные электроды сравнения

1 — Стандартные электроды сравнения

Для измерения потенциалов подземных сооружений относительно земли используются различные электроды сравнения (стальные, медно-сульфатные). Наибольшее распространение получили медно-сульфатные неполяризующиеся электроды сравнения различных конструкций.

Медно-сульфатный неполяризующийся электрод ЭН-1 представляет собой керамический сосуд с пористым дном (рисунок 2.1). В горловину сосуда вставляют пробку с медной пластиной. Верхний конец пластины ввернут в трубку для присоединения штекера диаметром 4 мм. Во внутреннюю полость электрода заливают насыщенный раствор медного купороса (сульфата меди).

1 — контакт; 2 — резиновая прокладка; 3 — пластмассовая крышка, 4 — пористая керамическая чашка; 5 — медный стержень

Рисунок 2.2 — Неполяризующийся медно-сульфатный электрод сравнения ЭН-1

Стационарный медно-сульфатный долгодействующий электрод с датчиком потенциала (вспомогательным электродом) используют как электрод сравнения при измерении разности потенциалов «труба-грунт» и поляризационного потенциала, а также в качестве датчика в цепи блока управления автоматических преобразователей. Долгодействующий электрод типа ЭНЕС (рисунок 2.3) состоит из пластмассового корпуса, в верхнюю часть которого ввинчена пробка со стержнем из красной меди марки М1-Т-КР7. Дно электрода закрыто ионообменной мембраной и пористой керамической диафрагмой. Полость электрода заполняют насыщенным раствором медного купороса. Датчик потенциала (вспомогательный электрод) представляет собой квадратную пластину размером 25×25 мм из легированной стали марки 1Х18Н9Т, вмонтированную в пластмассовое гнездо. Медный стержень и вспомогательный электрод снабжены проводами длиной не менее 2 м.

Долгодействующий электрод типа ЭНЕС (рисунок 2.3) состоит из пластмассового корпуса, в верхнюю часть которого ввинчена пробка со стержнем из красной меди марки М1-Т-КР7. Дно электрода закрыто ионообменной мембраной и пористой керамической диафрагмой. Полость электрода заполняют насыщенным раствором медного купороса. Датчик потенциала (вспомогательный электрод) представляет собой квадратную пластину размером 25×25 мм из легированной стали марки 1Х18Н9Т, вмонтированную в пластмассовое гнездо. Медный стержень и вспомогательный электрод снабжены проводами длиной не менее 2 м.

- 1 — провод от электрода;

- 4 — медный стержень;

- 6 — пластмассовый корпус;

- 8 — уплотнительная прокладка;

- 9 — пластмассовая прокладка;

- 11 — вспомогательный электрод;

- 12 — провод от вспомогательного электрода

- Рисунок 2.3 — Долгодействующий неполяризующийся электрод сравнения со вспомогательным электродом

Медно-сульфатный электрод сравнения (МЭС) сохраняет свой потенциал при контакте с любым электролитом.

Его постоянный скачок потенциала +0,316 В (по отношению к стандартному (нормальном) водородному электроду) сравнивается со скачком потенциала на границе защищаемого стального сооружения и окружающей почвы при помощи приборных измерений.

Замеры потенциалов по трассе магистрального трубопровода производятся в контрольно-измерительных колонках, расположенных вдоль трубопровода. МЭС применяют в тех случаях, когда амплитуда колебаний разности потенциалов не превышает 1 В.

Стационарный потенциал «труба-грунт» зависит от состояния поверхности трубопровода и физико-химических свойств грунтов, обычно находится в пределах

-0,23. 0,72 В по медно-сульфатному электроду сравнения (МЭС), в расчетах параметров катодной защиты принимается равным -0,55 В.

В плотных, влажных, плохо аэрируемых глинистых грунтах стационарный потенциал более отрицателен, чем в песчаных почвах. В практике коррозионных обследований магистральных трубопроводов стационарный потенциал принято называть естественным потенциалом Eест, подразумевая при этом отсутствие на трубопроводе блуждающих и других наведенных токов.

В практике коррозионных обследований магистральных трубопроводов стационарный потенциал принято называть естественным потенциалом Eест, подразумевая при этом отсутствие на трубопроводе блуждающих и других наведенных токов.

Критерием защищенности металлического сооружения от коррозии является потенциал Eзащ «труба-грунт», который устанавливается после включения станции катодной защиты. Практически считается, что подземные стальные сооружения защищены на 80-90 % от коррозии при достижении разности потенциалов значения

Для осуществления контроля защищенности трубопровода от коррозии предусматривают контрольно-измерительные пункты (КИП), которые сооружают на каждом километре трубопровода.

КИП состоит из колонки (стальная труба или пластиковая стойка), на клеммную колодку которой выведен контрольный провод (вывод) от трубы.

Для измерения поляризационного потенциала в КИП устанавливают долгодействующий электрод сравнения со вспомогательным электродом. Провода от электродов выводят на клеммную панель колонки (рисунок 2.4).

Провода от электродов выводят на клеммную панель колонки (рисунок 2.4).

Разность потенциалов «труба-грунт» измеряют высокоомным вольтметром, одну клемму которого соединяют непосредственно с трубой, а вторую — с электродом сравнения, осуществляющим контакт с грунтом. При этом грунт в месте установки электродов сравнения должен быть увлажнен.

В качестве электродов сравнения используют неполяризующиеся медно-сульфатные электроды.

Источник

Измерения на протекторных установках разности потенциалов «труба — земля» стр. 139-140 на 141 схема

Измерения, проводимые на протекторных установках, позволяют оценить эффективность их работы.

Работу протекторных установок контролируют при помощи электрических измерений разности потенциалов «труба–земля» вдоль газопровода, силы тока в цепи «протекторная установка – газопровод», омического сопротивления цепи протекторных установок, разности потенциалов «протектор–земля» и сопротивления растеканию тока протектора.

Разность потенциалов «труба–земля» вдоль газопровода измеряют катодным вольтметром и медносульфатным электродом сравнения. Положительную клемму вольтметра присоединяют к выводу контрольно-измерительной колонки (Рис. 67, а). При этом цепь «протектор–труба» остается замкнутой.

К отрицательной клемме прибора присоединяют измерительный провод, длина которого равна 1 /2 расстояния между контрольно-измерительными колонками. Для удобства измерений провод наматывают на катушку. Другой конец провода присоединяют к медносульфатному электроду сравнения.

Последовательно, переставляя медносульфатный электрод вдоль газопровода, соблюдая шаг, кратный расстоянию между протекторами, получают значения потенциала «труба–земля» над каждым протектором и между ними. Чем меньше шаг измерений, тем точнее полученная потенциальная кривая.

Шаг измерений должен быть таким, чтобы можно было зафиксировать значения потенциала в местах, наиболее удаленных от подключенных протекторов (середина расстояния между протекторами). При шаге установки протекторов, равном 50, 100, 150, 200, 250 м, шаг измерений принимают равным 25 м. В случае обнаружения участков газопровода с разностью потенциалов, меньшей (по абсолютной величине) –0,87 В, выясняют причину смещения потенциала (нарушение контакта провода протектора с газопроводом, вымывание заполнителя, растворение протектора, ухудшение изоляции и т.п.) и принимают соответствующее решение.

При шаге установки протекторов, равном 50, 100, 150, 200, 250 м, шаг измерений принимают равным 25 м. В случае обнаружения участков газопровода с разностью потенциалов, меньшей (по абсолютной величине) –0,87 В, выясняют причину смещения потенциала (нарушение контакта провода протектора с газопроводом, вымывание заполнителя, растворение протектора, ухудшение изоляции и т.п.) и принимают соответствующее решение.

Ток и сопротивление цепи проверяют у тех протекторных установок, которые оборудованы контрольно-измерительными колонками.

В тех случаях, когда необходимо определить токоотдачу протекторов, не имеющих контрольных выводов, на середине контролируемого участка отрывают один протектор и в разрыв проводника, соединяющего протектор с газопроводом, включают амперметр.

Токоотдача контролируемого протектора с определенной степенью приближения, достаточной для практики, характеризует токоотдачу остальных протекторов (при условии, что состояние изоляционного покрытия и удельное электрическое сопротивление грунта на данном участке равнозначны).

При измерении тока в протекторной установке (Рис. 67, б)в контрольно-измерительной колонке провода размыкают. Провод, идущий от газопровода, подключают к положительной клемме измерительного прибора, от протекторной установки – к отрицательной клемме.

Измерения тока В протекторной установке, выполненные с помощью амперметра, имеют погрешность, связанную с относительно высоким сопротивлением прибора и измерительных проводов. Погрешность уменьшится, если для измерений применить миллиамперметр с малым внутренним сопротивлением.

При низких сопротивлениях в цепи протекторной установки силу тока можно рассчитать по формуле

- ,(67)

- где I1, I2– ток соответственно протекторной установки и фиксируемый прибором; R1– внутреннее сопротивление прибора; R2– сопротивление цепи «протектор–газопровод».

- Источник

Лр №2 — измерение разности потенциалов между трубопроводом и грунтом.

электроды сравнения. ЛР №2 — Измерение разности потенциалов между трубопроводом и гру. Цель работы Получить навыки измерения разности потенциалов между трубопроводом и землей для выявления участков трубопроводов, находящихся в зонах коррозийной опасности. Краткая теория

электроды сравнения. ЛР №2 — Измерение разности потенциалов между трубопроводом и гру. Цель работы Получить навыки измерения разности потенциалов между трубопроводом и землей для выявления участков трубопроводов, находящихся в зонах коррозийной опасности. Краткая теория| Текущее время: 15:38 . Часовой пояс GMT +3. |

| Название | Цель работы Получить навыки измерения разности потенциалов между трубопроводом и землей для выявления участков трубопроводов, находящихся в зонах коррозийной опасности. Краткая теория |

| Анкор | Лр №2 — измерение разности потенциалов между трубопроводом и грунтом. электроды сравнения.doc |

| Дата | 21.12.2017 |

| Размер | 0.54 Mb. |

| Формат файла | |

| Имя файла | ЛР №2 — Измерение разности потенциалов между трубопроводом и гру.doc |

| Тип | Документы#12392 |

| Категория | Промышленность. Энергетика Энергетика |

способ измерения поляризационного потенциала металлических подземных сооружений

Изобретение относится к способам бесконтактной оценки с помощью электрохимического анализа эффективности катодной защиты подземных металлических сооружений.

Способ измерения поляризационного потенциала металлических подземных сооружений измерением разности потенциалов «труба-земля» заключается в следующем: измерительный прибор включается между катодным выводом и электродом сравнения, устанавливаемым на поверхности земли над осью (или около нее) трубопровода.

Измерение поляризационного потенциала проводят вслед за отключением защитного тока через небольшой промежуток времени, необходимый для исключения влияния переходных процессов.

Многопредельным милливольтметром с входным сопротивлением не менее 1,0 МОм измеряют разность потенциалов между катодом (трубой) и неполяризующимся электродом сравнения, установленным на первой станции измерения, после чего все последующие измерения разности потенциалов проводят между электродами сравнения, установленными на первой и второй станциях измерения, и далее между электродами сравнения каждой предыдущей и последующей станциями измерения по длине трубопровода.

При измерениях один и тот же зажим вольтметра подключают к катоду и далее ко всем предыдущим электродам сравнения. Для получения значения поляризационного потенциала станции № N все показания милливольтметра, полученные от первого измерения до станции № N, суммируют с нарастающим итогом с учетом знака измеренных потенциалов и вычитают из суммы потенциал электрода сравнения. Для уменьшения влияния гетерогенности грунта, измерения ведут на участках с шагом до 100 м. Технический результат — оперативное измерение поляризационного потенциала металлических подземных сооружений.

Способ измерения поляризационного потенциала металлических подземных сооружений измерением разности потенциалов «труба-земля», при котором измерительный прибор включается между катодным выводом и электродом сравнения, устанавливаемым на поверхности земли над осью (или около нее) трубопровода, отличающийся тем, что измерение потенциала проводят вслед за отключением защитного тока через небольшой промежуток времени, необходимый для исключения влияния переходных процессов, при этом сначала многопредельным милливольтметром с входным сопротивлением не менее 1,0 МОм измеряют разность потенциалов между катодом (трубой) и неполяризующимся электродом сравнения, установленным на первой станции измерения, после чего все последующие измерения разности потенциалов производят между электродами сравнения, установленными на первой и второй станциях измерения, и далее между электродами сравнения каждой предыдущей и последующей станции измерения по длине трубопровода; при всех измерениях один и тот же зажим вольтметра подключают к катоду и далее ко всем предыдущим электродам сравнения, а для получения значения поляризационного потенциала станции № N все показания милливольтметра, полученные от первого измерения до станции № N, суммируют с нарастающим итогом с учетом знака измеренных потенциалов и вычитают из этой суммы потенциал электрода сравнения, а для уменьшения влияния гетерогенности грунта измерения ведут на коротких участках с шагом, не превышающим 100 м.

Изобретение относится к способам бесконтактной оценки с помощью электрохимического анализа эффективности катодной защиты поземных металлических сооружений.

Известен способ измерения электродных потенциалов подземных металлических сооружений, находящихся во внешнем поле электрических токов, путем исключения омической составляющей потенциала, для чего, с целью повышения точности, фиксируют потенциал вспомогательного электрода в момент его отключения от сооружения (а.с. СССР № 305423, G01R 27/20).

- Существенными недостатками способа являются:

- 1) необходимость предварительной установки стационарных подземных неполяризующихся электродов сравнения и вспомогательных электродов в предполагаемых точках проведения измерений:

- 2) сложность проведения периодического обслуживания подземного неполяризующегося электрода сравнения.

- Имеется способ определения электрических параметров металлического подземного сооружения путем его поляризации и измерения напряжения между металлическим подземным сооружением и электродом сравнения, для чего, с целью расширения функциональных возможностей, одновременно фиксируют ток в измерительном контуре, включающем металлическое подземное сооружение и электрод сравнения, затем изменяют направление поляризации и вновь производят замер между металлическим подземным сооружением, электродом сравнения и током в измерительном контуре, определяют омическое сопротивление измерительной цепи по формуле:

- R0=(U 1-U2)/(I1+I2),

- где I1, U1 — ток и напряжение в измерительном контуре при одном направлении поляризующего тока, когда он совпадает с направлением электродвижущей силы двойного слоя;

- I2, U2 — ток и напряжение в измерительном контуре при другом направлении поляризующего тока определяют величину потенциала сооружения по формуле

- E=(U 1I2-U2I1)/(I1 +I2),

- определяют величину поляризационного сопротивления RП по формуле

RП =0,5(U1/I1-U2/I2) (a. c. СССР № 1188663, G01R 19/00).

c. СССР № 1188663, G01R 19/00).

- Существенными недостатками способа являются:

- 1) необходимость применения при измерениях помимо милливольтметра с высоким входным сопротивлением моста постоянного тока и миллиамперметра, что резко снижает оперативность проведения измерений;

- 2) усложнение определения поляризационного потенциала вследствие необходимости проведения дополнительных расчетов;

- 3) снижение оперативности определения поляризационных потенциалов на больших расстояниях от контрольно-измерительных колонок из-за необходимости размотать провод от контрольно-измерительной колонки до точки измерения, а после окончания вручную смотать его на катушку, на что требуется значительное время.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению относится традиционный метод контроля электрохимической защиты — способ измерения разности потенциалов «труба-земля», при котором измерительный прибор (вольтметр или потенциометр) включается между катодным выводом и электродом сравнения, устанавливаемым на поверхности земли над осью (или около нее) трубопровода (Н. П.Глазов. Анализ современных методов измерения поляризационных потенциалов на магистральных трубопроводах. // Материалы совещаний, конференций, семинаров. Современное состояние и проблемы противокоррозионной защиты магистральных газопроводов и газопромысловых сооружений отрасли. М.: РАО Газпром 1995. С.28-42.).

П.Глазов. Анализ современных методов измерения поляризационных потенциалов на магистральных трубопроводах. // Материалы совещаний, конференций, семинаров. Современное состояние и проблемы противокоррозионной защиты магистральных газопроводов и газопромысловых сооружений отрасли. М.: РАО Газпром 1995. С.28-42.).

- Среди недостатков способа следует перечислить следующие:

- 1) снижение оперативности определения поляризационных потенциалов на больших расстояниях от контрольно-измерительных колонок из-за необходимости растягивания провода от колонки до точки измерения, а после окончания — сматывания его на катушку, на что требуется значительное время.

- 2) наличие погрешностей в измерениях на больших расстояниях от контрольно-измерительной колонки из-за гетерогенности среды (грунта) по длине подземного сооружения.

- Задачей изобретения является оперативное измерение поляризационного потенциала металлических подземных сооружений.

- Поставленная задача достигается способом измерения поляризационного потенциала металлических подземных сооружений измерением разности потенциалов «труба-земля», при котором измерительный прибор включается между катодным выводом и электродом сравнения, устанавливаемым на поверхности земли над осью (или около нее) трубопровода, для чего измерение потенциала проводят вслед за отключением защитного тока через небольшой промежуток времени, необходимый для исключения влияния переходных процессов при этом сначала многопредельным милливольтметром с входным сопротивлением не менее 1,0 МОм измеряют разность потенциалов между катодом (трубой) и неполяризующимся электродом сравнения, установленным на первой станции измерения, после чего все последующие измерения разности потенциалов производят между электродами сравнения, установленными на первой и второй станциях измерения, и далее между электродами сравнения каждой предыдущей и последующей станциями измерения по длине трубопровода; при всех измерения один и тот же зажим вольтметра подключают к катоду и далее ко всем предыдущим электродам сравнения, а для получения значения поляризационного потенциала станции № N все показания милливольтметра, полученные от первого измерения до станции № N суммируют с нарастающим итогом с учетом знака измеренных потенциалов и вычитают из этой суммы потенциал электрода сравнения, а для уменьшения влияния гетерогенности грунта измерения ведут на коротких участках с шагом, не превышающим 100 м.

- Новые существенные признаки:

- 1) измерения проводят с шагом, не превышающим 100 м;

- 2) все измерения разности потенциалов, кроме первого, проводят между электродами сравнения двух соседних станций измерения;

- 3) при всех измерениях один и тот же зажим вольтметра подключают к катоду и далее к предыдущему электроду сравнения на каждой из станций измерения;

- 4) для получения значения поляризационного потенциала станции № N все показания милливольтметра, полученные от первого измерения до станции № N суммируют с нарастающим итогом с учетом знака измеренных потенциалов и вычитают из этой суммы потенциал электрода сравнения;

- 5) измерение потенциала проводят вслед за отключением защитного тока через небольшой промежуток времени, необходимый для исключения влияния переходных процессов.

- Перечисленные новые существенные признаки, в совокупности с известными, обеспечивают получение технического результата во всех случаях, на которые распространяются испрашиваемый объем правовой охраны.

Получение технического результата изобретения достигается тем, что измерения проводят методом отключения, который основан на различии во времени спада поляризационного потенциала и омического падания напряжения.

При отключении защитного тока омическое падение напряжения исчезает практически мгновенно, а спад поляризационного потенциала подземного стального сооружения происходит значительно медленнее.

Измерение потенциала подземного металлического сооружения следует проводить через небольшой промежуток времени после отключения защитного тока, необходимый для исключения влияния переходных процессов.

При этом все измерения, кроме первого, проводят между неполяризующимися электродами сравнения, что повышает оперативность измерений, так как измерения проводят на коротких участках без растяжки и сматывания километрового провода параллельным переносом короткого провода длиной, не превышающей 100 м с участка на участок, что позволяет исключить влияние гетерогенности грунта при измерениях, проводимых на больших расстояниях от контрольно-измерительной колонки. При всех измерениях необходимо, чтобы один и тот же зажим вольтметра подключался сначала к катоду (к проводнику, соединенному с телом трубы, выведенному на контрольно-измерительную колонку) и далее к предыдущему электроду сравнения на каждой из станций измерения по длине подземного трубопровода. Величину поляризационного потенциала относительно нормального водородного электрода (н.в.э.) трубопровода на станции № N определяют из выражения:

При всех измерениях необходимо, чтобы один и тот же зажим вольтметра подключался сначала к катоду (к проводнику, соединенному с телом трубы, выведенному на контрольно-измерительную колонку) и далее к предыдущему электроду сравнения на каждой из станций измерения по длине подземного трубопровода. Величину поляризационного потенциала относительно нормального водородного электрода (н.в.э.) трубопровода на станции № N определяют из выражения:

- где EПN — поляризационный потенциал трубы на станции измерения № N;

- U1 — разность потенциалов труба — земля на первой станции измерения между выводом контрольно-измерительной колонки, соединенным с телом трубы и неполяризующимся электродом сравнения;

- UЭС — потенциал неполяризующегося электрода сравнения;

- Ui — разность потенциалов между электродами сравнения на каждой из станций измерения от станции номер i=2 до станции номер i=N.

- Пример

Определить поляризационные потенциалы подземного трубопровода, после измерений на трех станциях измерения: у контрольно-измерительной колонки (станция № 1), в 10 м от контрольно-измерительной колонки (станция № 2) и в 25 м от первой станции измерения (станция № 3 в 15 м от станции № 2).

Измерения проводились с помощью стандартного медно-сульфатного электрода сравнения: UЭС=0,31 В н.в.э. Показания вольтметра на первой станции измерения (между телом трубы и электродом сравнения): U1=1,253 В, минус вольтметра подключен к проводу контрольно-измерительной колонки, который соединен с телом трубы. Показания милливольтметра на второй станции измерения (между электродами сравнения, установленными на первой и второй станциях измерения): U2=-0,051 В, минус вольтметра подключен к электроду сравнения, установленному на первой станции измерения по оси трубы — у контрольно-измерительной колонки. Показания милливольтметра на третьей станции измерения (между электродами сравнения, установленными на второй и третьей станциях измерения): U3=0,023 В, минус вольтметра подключен к электроду сравнения, установленному на второй станции измерения — в 10 метрах по оси трубы от контрольно-измерительной колонки. Потенциал трубы на первой станции измерения (у контрольно-измерительной колонки) составляет:

ЕП1= U1-UЭС=1,253-0,31=0,943 В н. в.э.

в.э.

Потенциал трубы на второй станции измерения (на расстоянии 10 м от контрольно-измерительной колонки) составляет:

ЕП1= U1+ U2-UЭС=1,253-0,051-0,31=0,894 В н.в.э.

Потенциал трубы на третьей станции измерения (на расстоянии 25 м от контрольно-измерительной колонки) составляет:

ЕП1= U1+ U2+U3-UЭС=1,253-0,051+0,023-0,31=0,917 В н.в.э.

В каких единицах измеряется потенциал электрического поля

Что такое электрический заряд? Какие виды зарядов Вы знаете?

Электрический заряд — это связанное с телом свойство, позволяющее ему быть источником электрического поля и участвовать в электромагнитных взаимодействиях.

Электрический заряд– количество электричества, содержащееся в данном теле.

Самое простое и повседневное явление, в котором обнаруживается факт существования в природе электрических зарядов, — это электризация тел при соприкосновении. Способность электрических зарядов как к взаимному притяжению, так и к взаимному отталкиванию объясняется предположением о существовании двух различных видов зарядов. Один вид электрического заряда называют положительным, а другой — отрицательным. Разноимённо заряженные тела притягиваются, а одноимённо заряженные — отталкиваются друг от друга.

Один вид электрического заряда называют положительным, а другой — отрицательным. Разноимённо заряженные тела притягиваются, а одноимённо заряженные — отталкиваются друг от друга.

Каково значение элементарного электрического заряда?

Электрический заряд любой системы тел состоит из целого числа элементарных зарядов, равных 1,6×10 −19 Кл в системе СИ или 4,8×10 −10 ед СГСЭ. е≈1,6021892*10 -19

Сформулируйте закон Кулона.

Сила взаимодействия двух точечных зарядов, прямо пропорциональна произведению модулей зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.

В чем измеряется поток электрического смещения и его плотность?

Поток электрического смещения измеряется в кулонах и представляет поток количества электричества, коротко – электрический поток. Электрическая индукция (Кл / м2) – это плотность потока количества электричества, коротко – плотность электрического потока. Квант количества электричества – элементарный электрический заряд, таким образом, квант заряда – это просто квант количества электричества. Аналогично, магнитный поток измеряется в веберах, представляя поток количества магнетизма. Т.е. электрический заряд обладает количеством электричества в виде электрического потока, магнит обладает количеством магнетизма в виде магнитного потока.

Аналогично, магнитный поток измеряется в веберах, представляя поток количества магнетизма. Т.е. электрический заряд обладает количеством электричества в виде электрического потока, магнит обладает количеством магнетизма в виде магнитного потока.

Что такое «Напряженность электрического поля?»

Напряжённость электрического поля — силовая характеристика электрического поля; векторная физическая величина, характеризующая электрическое поле в данной точке и численно равная отношению силы действующей на пробный заряд, помещенный в данную точку поля, к величине этого заряда q: ; [В/м]

Какие единицы измерения напряженности электрического поля вы знаете?

В системе СИ — в Ньютонах на Кулон или в Вольтах на метр (В/м или V/m).

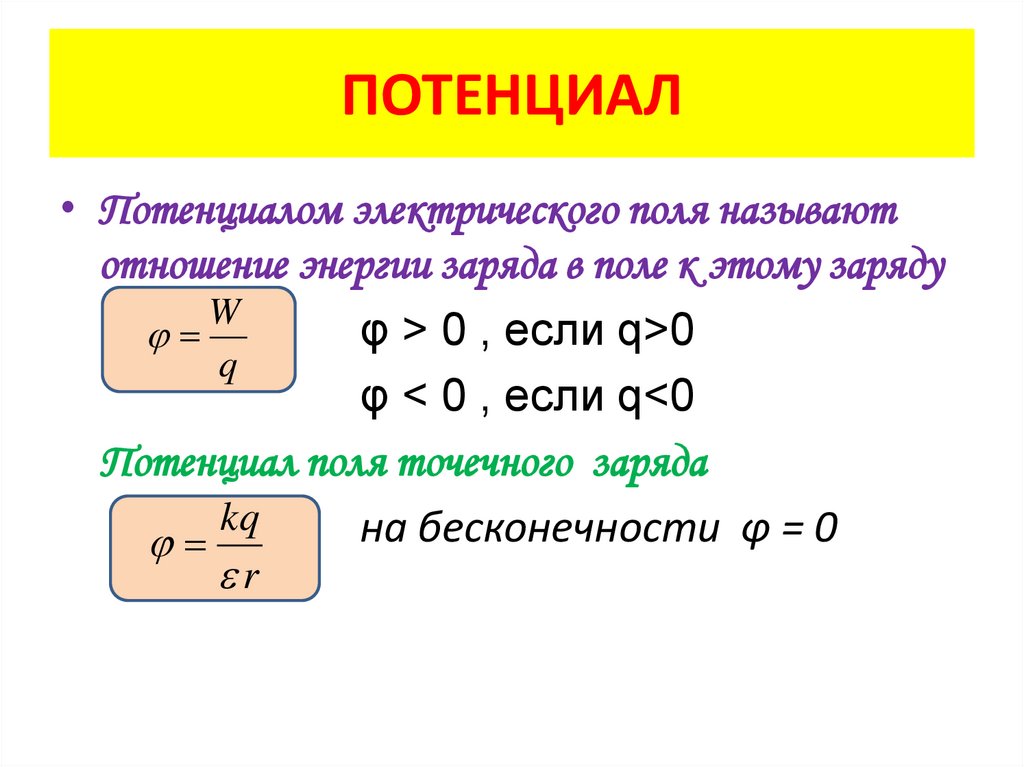

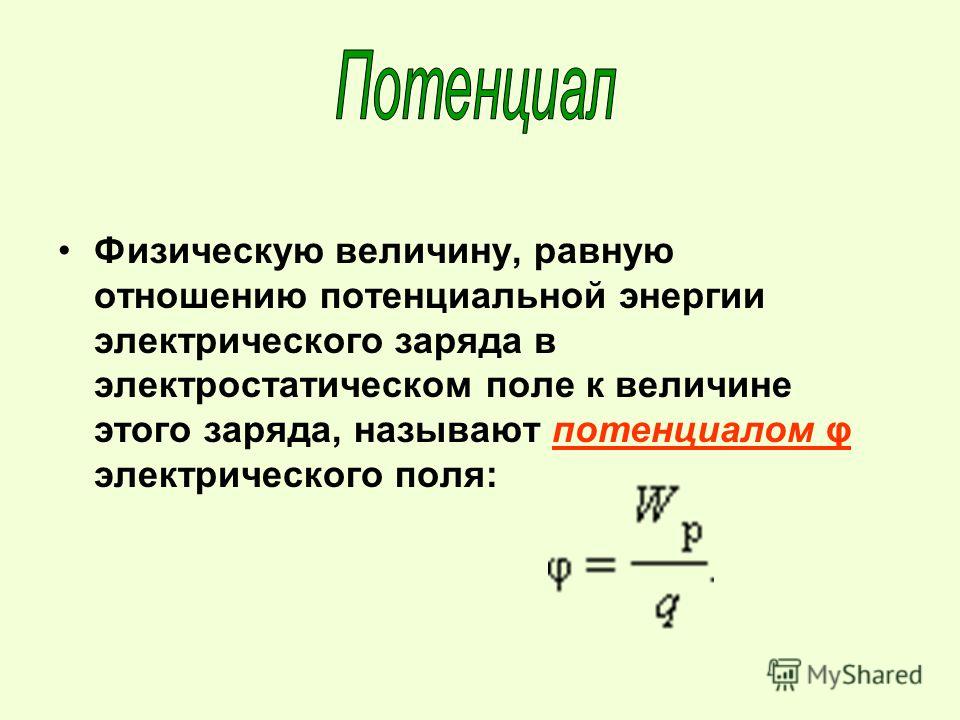

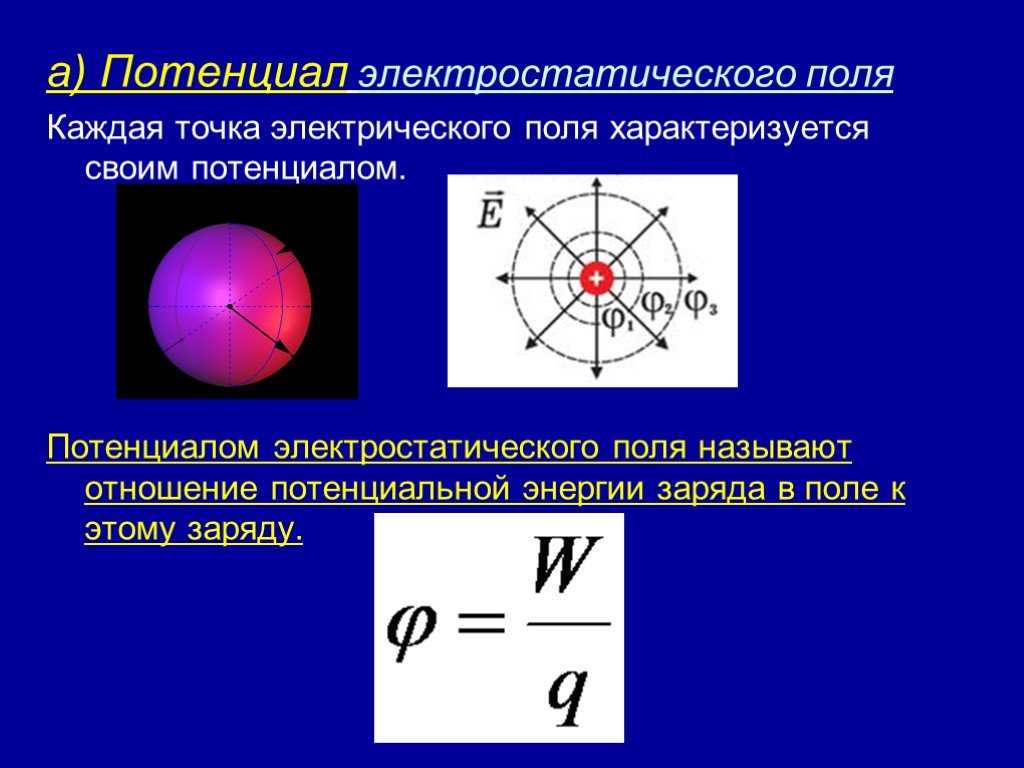

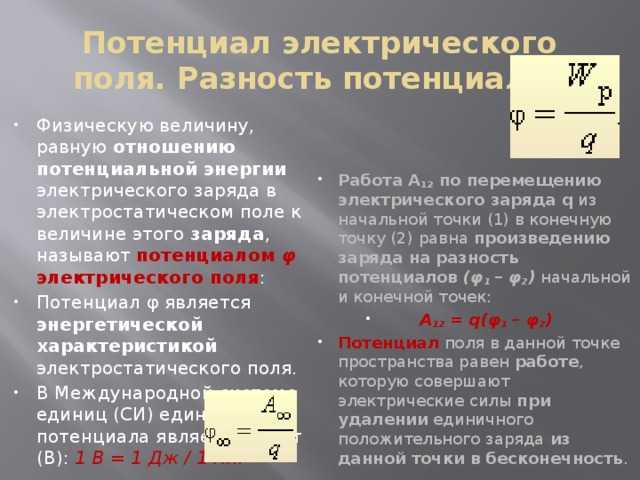

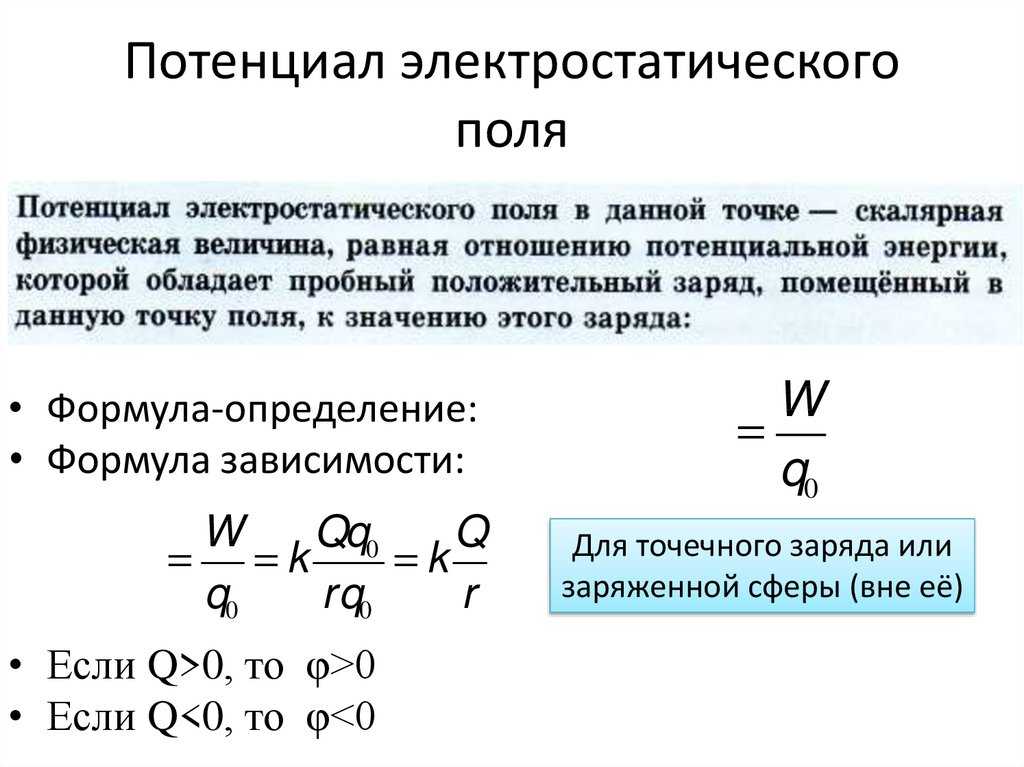

Что такое потенциал электрического поля, в чем он измеряется?

Потенциал электрического поля – энергетическая характеристика электрического поля; скалярная величина, равная отношению потенциальной энергии заряда в поле к величине этого заряда. В СИ потенциал электрического поля измеряется в вольтах( или Дж/ Кл)

В СИ потенциал электрического поля измеряется в вольтах( или Дж/ Кл)

В зависимости от количества зарядов и их величины изменяется энергия электрического поля, создаваемого этими зарядами. Очевидно, что величина энергии электрического поля, образованного одним ‘зарядом, будет отличаться от величины энергии поля, образованного двумя или тремя такими же зарядами.

В практике очень часто приходится сравнивать различные по величине поля. Это сравнение производится по действиям полей на единичный положительный заряд (так называемый пробный заряд). Поясним это.

Определение: Единичным называется заряд, величина которого равна одной единице заряда.