Входное и выходное сопротивления усилителя (БТ, BJT)

- Радиоэлектроника

- Схемотехника

- Основы электроники и схемотехники

- Том 3 – Полупроводниковые приборы

- Книги / руководства / серии статей

- Основы электроники и схемотехники. Том 3. Полупроводниковые приборы

Добавлено 26 января 2018 в 06:04

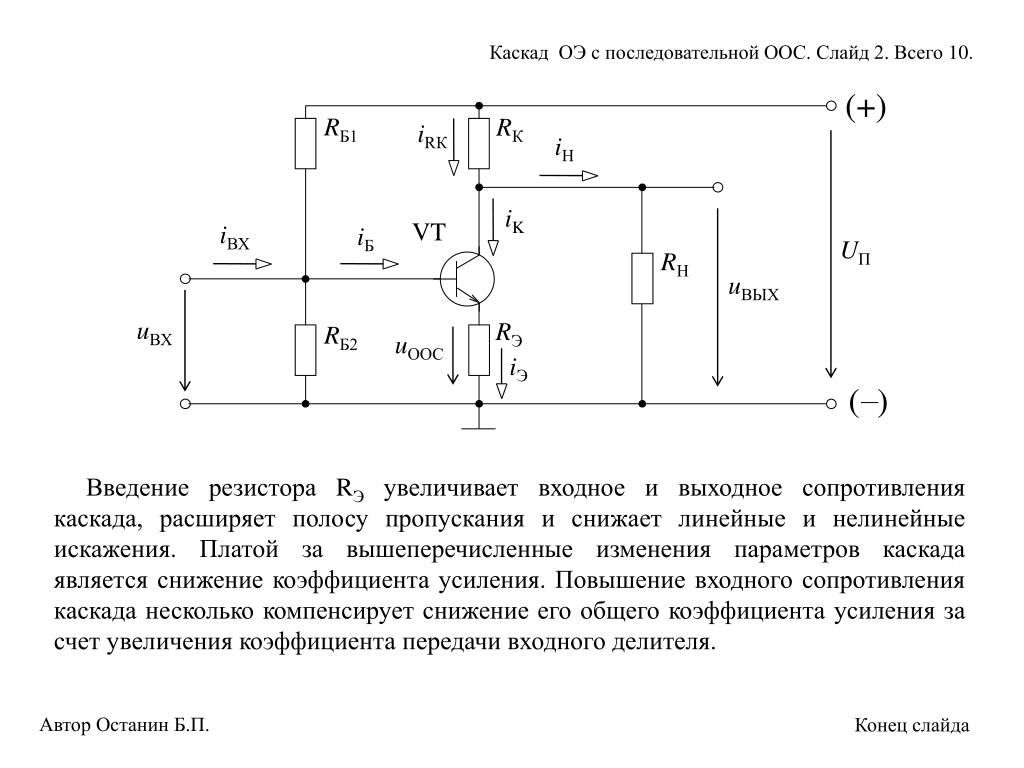

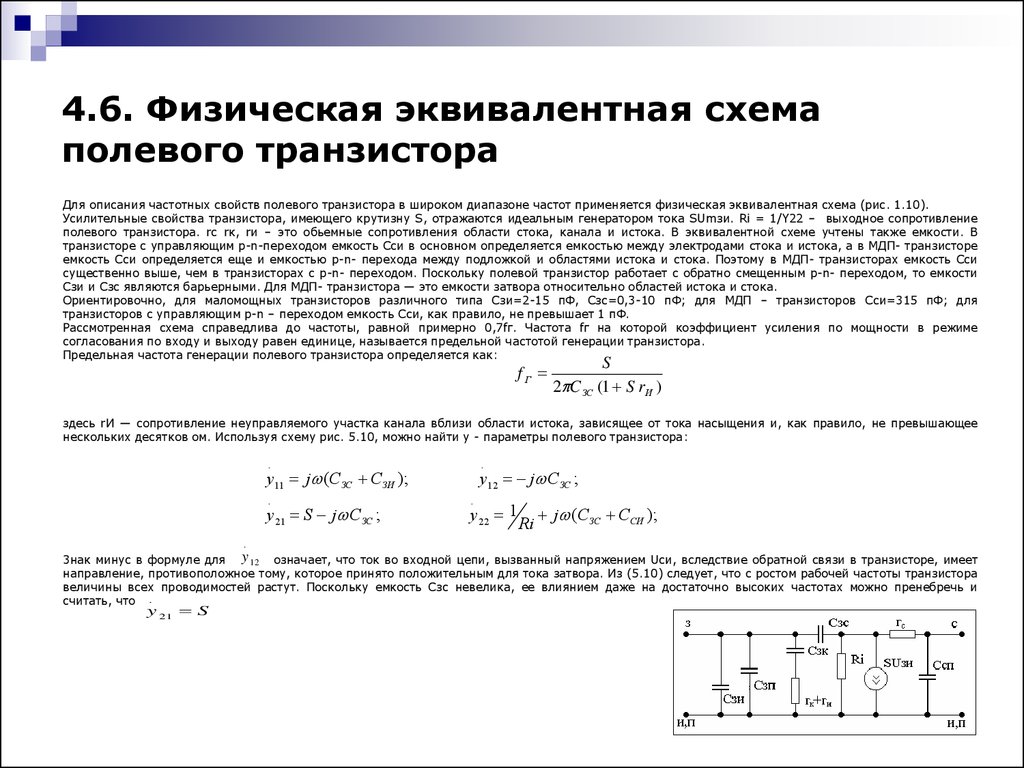

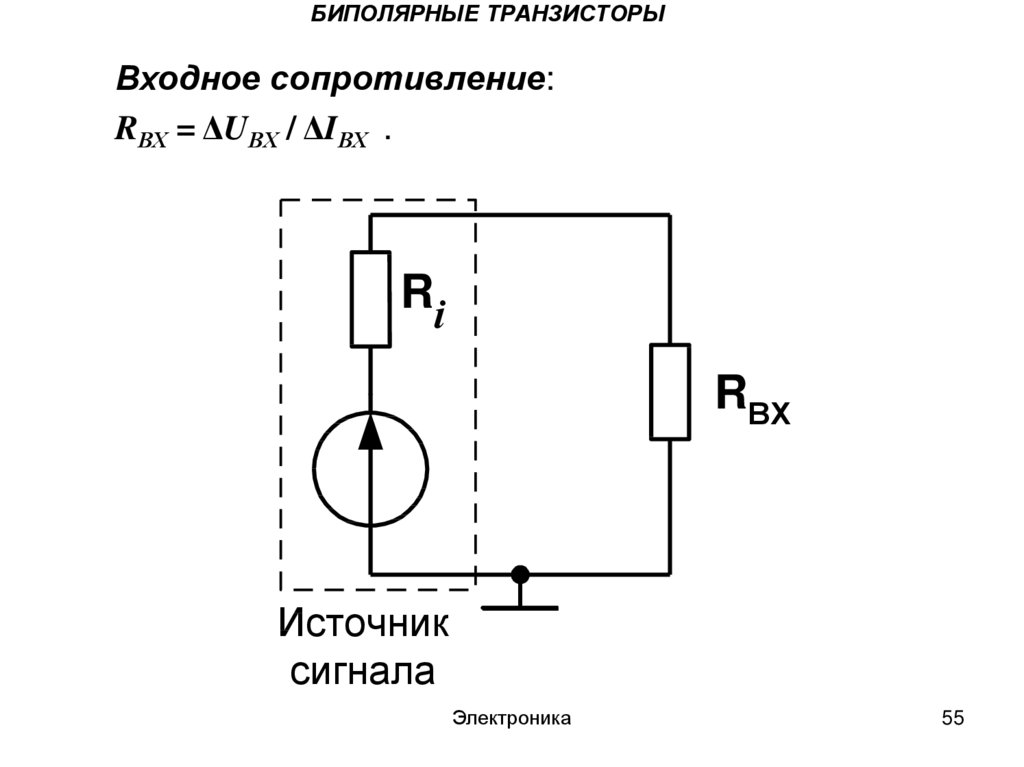

Входное сопротивление усилителя значительно варьируется в зависимости от конфигурации схемы, как показано на рисунке ниже. Оно также зависит от смещения. Здесь не учитывается, что входной импеданс является комплексной величиной и зависит от частоты. Для схем с общим эмиттером и общим коллектором он равен сопротивлению базы, умноженному на коэффициент β. Сопротивление базы по отношению к транзистору может быть как внутренним, так и внешним. Для схемы с общим коллектором:

\(R_{вх} = \beta R_Э\)

Для схемы с общим эмиттером немного сложнее. Нам необходимо знать внутреннее сопротивление эмиттера rЭ. Оно вычисляется по формуле:

\(r_Э = KT/I_Э m\)

где

- K=1.

38×10-23 Дж·К−1 – постоянная Больцмана;

38×10-23 Дж·К−1 – постоянная Больцмана; - T – температура в Кельвинах, берем ≅300;

- IЭ – ток эмиттера;

- m – для кремния изменяется от 1 до 2.

\(r_Э = 0,026 В/I_Э = 26 мВ/I_Э\)

Таким образом, Rвх для схемы с общим эмиттером равно:

\(R_{вх} = \beta r_{Э}\)

Например, входное сопротивление усилителя на транзисторе с β = 100, на схеме с общим эмиттером и смещением 1 мА равно:

\(r_Э = 26 мВ/ 1 мА = 26 \;Ом\)

\(R_{вх} = \beta r_Э = 100 \cdot 26 = 2600 \;Ом\)

Для более точного определения Rвх для схемы с общим коллектором необходимо учитывать RЭ:

\(R_{вх} = \beta (R_Э + r_Э)\)

Формула выше также применима и для схемы с общим эмиттером с резистором эмиттера.

Входной импеданс схемы с общей базой равен Rвх = rЭ.

Высокий входной импеданс схемы с общим коллектором согласовывается с источниками с высоким выходным сопротивлением. Одним из таких источников с высоким импедансом является керамический микрофон. Схема с общей базой иногда используется в RF (радиочастотных) схемах для согласования с источником с низким импедансом, например, с коаксиальным кабелем 50 Ом. С источниками со средним импедансом хорошо согласуется схема с общим эмиттером. Примером может служить динамический микрофон.

Одним из таких источников с высоким импедансом является керамический микрофон. Схема с общей базой иногда используется в RF (радиочастотных) схемах для согласования с источником с низким импедансом, например, с коаксиальным кабелем 50 Ом. С источниками со средним импедансом хорошо согласуется схема с общим эмиттером. Примером может служить динамический микрофон.

Выходные сопротивления трех основных типов схем приведены на рисунке ниже. Средний выходной импеданс схемы с общим эмиттером сделал ее самой популярной в использовании. Низкое выходное сопротивление схемы с общим коллектором хорошо подходит для согласования, например, для бестрансформаторного соединения с 4-омным динамиком.

Характеристики схем усилителей на биполярных транзисторахПодведем итоги

Смотрите рисунок выше.

Оригинал статьи:

- Amplifier Impedances

Теги

Биполярный транзисторВходной импедансВыходной импедансКаскад с общей базойКаскад с общим коллекторомКаскад с общим эмиттеромКаскодный усилительКоэффициент усиления по напряжениюКоэффициент усиления по токуОбучениеЭлектроникаНазад

Оглавление

Вперед

На сайте работает сервис комментирования DISQUS, который позволяет вам оставлять

комментарии на множестве сайтов, имея лишь один аккаунт на Disqus. com.

com.

В случае комментирования в качестве гостя (без регистрации на disqus.com) для публикации комментария требуется время на премодерацию.

Входное и выходное сопротивление транзистора

Входное сопротивление усилителя значительно варьируется в зависимости от конфигурации схемы, как показано на рисунке ниже. Оно также зависит от смещения. Здесь не учитывается, что входной импеданс является комплексной величиной и зависит от частоты. Для схем с общим эмиттером и общим коллектором он равен сопротивлению базы, умноженному на коэффициент β. Сопротивление базы по отношению к транзистору может быть как внутренним, так и внешним. Для схемы с общим коллектором:

Для схемы с общим эмиттером немного сложнее. Нам необходимо знать внутреннее сопротивление эмиттера rЭ. Оно вычисляется по формуле:

- K=1.38×10-23 Дж·К−1 – постоянная Больцмана;

- T – температура в Кельвинах, берем ≅300;

- IЭ – ток эмиттера;

- m – для кремния изменяется от 1 до 2.

(r_Э = 0,026 В/I_Э = 26 мВ/I_Э)

Таким образом, Rвх для схемы с общим эмиттером равно:

Например, входное сопротивление усилителя на транзисторе с β = 100, на схеме с общим эмиттером и смещением 1 мА равно:

(r_Э = 26 мВ/ 1 мА = 26 ;Ом)

(R_ <вх>= eta r_Э = 100 cdot 26 = 2600 ;Ом)

Для более точного определения Rвх для схемы с общим коллектором необходимо учитывать RЭ:

(R_ <вх>= eta (R_Э + r_Э))

Формула выше также применима и для схемы с общим эмиттером с резистором эмиттера.

Входной импеданс схемы с общей базой равен Rвх = rЭ.

Высокий входной импеданс схемы с общим коллектором согласовывается с источниками с высоким выходным сопротивлением. Одним из таких источников с высоким импедансом является керамический микрофон. Схема с общей базой иногда используется в RF (радиочастотных) схемах для согласования с источником с низким импедансом, например, с коаксиальным кабелем 50 Ом. С источниками со средним импедансом хорошо согласуется схема с общим эмиттером. Примером может служить динамический микрофон.

С источниками со средним импедансом хорошо согласуется схема с общим эмиттером. Примером может служить динамический микрофон.

Выходные сопротивления трех основных типов схем приведены на рисунке ниже. Средний выходной импеданс схемы с общим эмиттером сделал ее самой популярной в использовании. Низкое выходное сопротивление схемы с общим коллектором хорошо подходит для согласования, например, для бестрансформаторного соединения с 4-омным динамиком.

Характеристики схем усилителей на биполярных транзисторах

Входное сопротивление усилителя значительно варьируется в зависимости от конфигурации схемы, как показано на рисунке ниже. Оно также зависит от смещения. Здесь не учитывается, что входной импеданс является комплексной величиной и зависит от частоты. Для схем с общим эмиттером и общим коллектором он равен сопротивлению базы, умноженному на коэффициент β. Сопротивление базы по отношению к транзистору может быть как внутренним, так и внешним. Для схемы с общим коллектором:

Для схемы с общим эмиттером немного сложнее. Нам необходимо знать внутреннее сопротивление эмиттера rЭ. Оно вычисляется по формуле:

Нам необходимо знать внутреннее сопротивление эмиттера rЭ. Оно вычисляется по формуле:

- K=1.38×10-23 Дж·К−1 – постоянная Больцмана;

- T – температура в Кельвинах, берем ≅300;

- IЭ – ток эмиттера;

- m – для кремния изменяется от 1 до 2.

(r_Э = 0,026 В/I_Э = 26 мВ/I_Э)

Таким образом, Rвх для схемы с общим эмиттером равно:

Например, входное сопротивление усилителя на транзисторе с β = 100, на схеме с общим эмиттером и смещением 1 мА равно:

(r_Э = 26 мВ/ 1 мА = 26 ;Ом)

(R_ <вх>= eta r_Э = 100 cdot 26 = 2600 ;Ом)

Для более точного определения Rвх для схемы с общим коллектором необходимо учитывать RЭ:

(R_ <вх>= eta (R_Э + r_Э))

Формула выше также применима и для схемы с общим эмиттером с резистором эмиттера.

Входной импеданс схемы с общей базой равен Rвх = rЭ.

Высокий входной импеданс схемы с общим коллектором согласовывается с источниками с высоким выходным сопротивлением.

Выходные сопротивления трех основных типов схем приведены на рисунке ниже. Средний выходной импеданс схемы с общим эмиттером сделал ее самой популярной в использовании. Низкое выходное сопротивление схемы с общим коллектором хорошо подходит для согласования, например, для бестрансформаторного соединения с 4-омным динамиком.

Характеристики схем усилителей на биполярных транзисторах

Предисловие

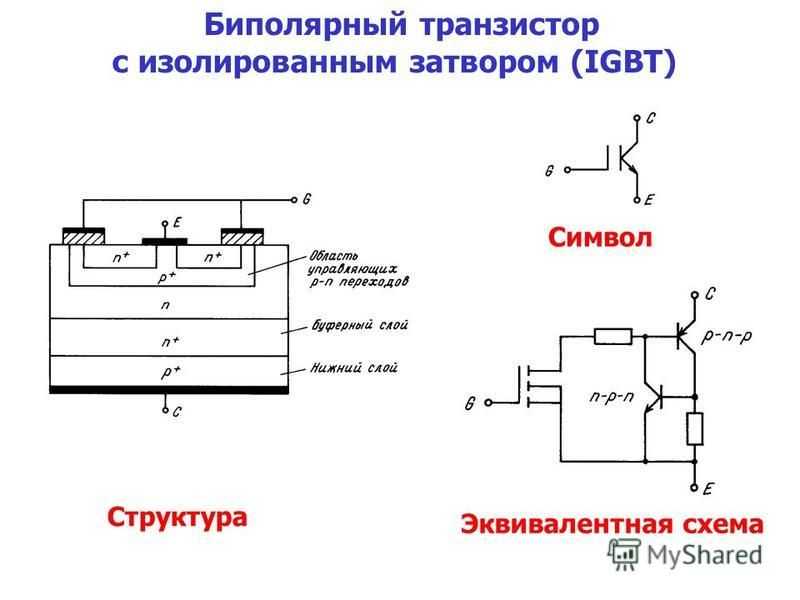

Поскольку тема транзисторов весьма и весьма обширна, то посвященных им статей будет две: отдельно о биполярных и отдельно о полевых транзисторах.

Транзистор, как и диод, основан на явлении p-n перехода. Желающие могут освежить в памяти физику протекающих в нем процессов здесь или здесь.

Необходимые пояснения даны, переходим к сути.

Транзисторы. Определение и история

Транзистор — электронный полупроводниковый прибор, в котором ток в цепи двух электродов управляется третьим электродом. (tranzistors.ru)

Первыми были изобретены полевые транзисторы (1928 год), а биполярные появилсь в 1947 году в лаборатории Bell Labs. И это была, без преувеличения, революция в электронике.

Очень быстро транзисторы заменили вакуумные лампы в различных электронных устройствах. В связи с этим возросла надежность таких устройств и намного уменьшились их размеры. И по сей день, насколько бы «навороченной» не была микросхема, она все равно содержит в себе множество транзисторов (а также диодов, конденсаторов, резисторов и проч.). Только очень маленьких.

Кстати, изначально «транзисторами» называли резисторы, сопротивление которых можно было изменять с помощью величины подаваемого напряжения. Если отвлечься от физики процессов, то современный транзистор тоже можно представить как сопротивление, зависящее от подаваемого на него сигнала.

В чем же отличие между полевыми и биполярными транзисторами? Ответ заложен в самих их названиях. В биполярном транзисторе в переносе заряда участвуют

Также эти типы транзисторов разнятся по областям применения. Биполярные используются в основном в аналоговой технике, а полевые — в цифровой.

И, напоследок: основная область применения любых транзисторов — усиление слабого сигнала за счет дополнительного источника питания.

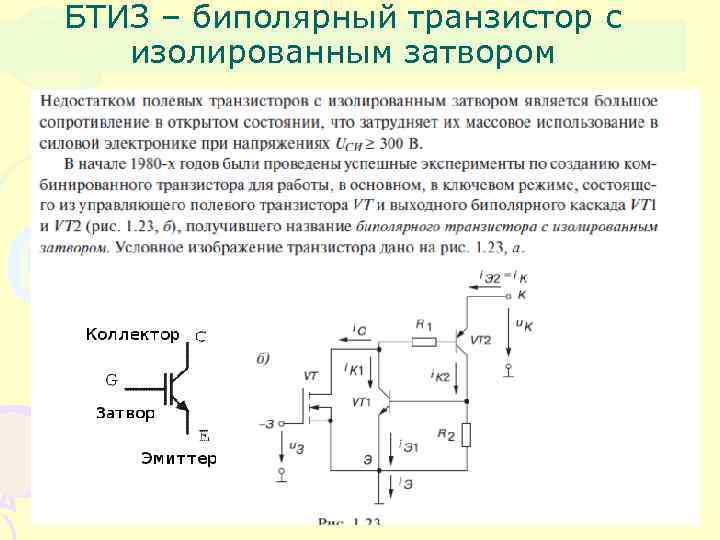

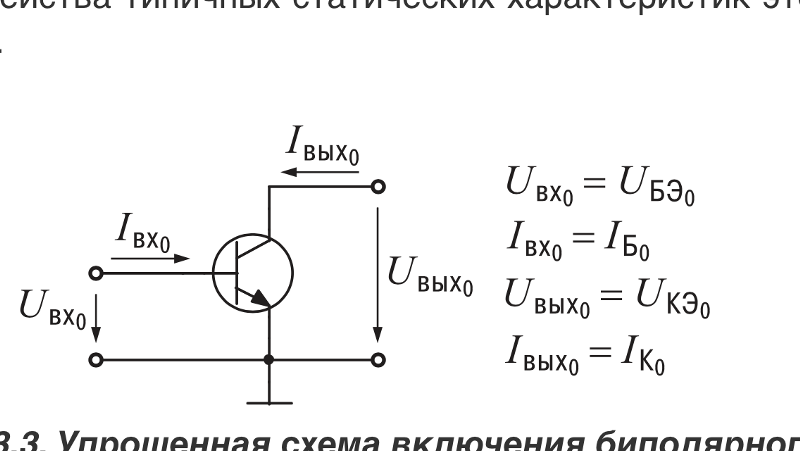

Биполярный транзистор. Принцип работы. Основные характеристики

Биполярный транзистор состоит из трех областей: эмиттера, базы и коллектора, на каждую из которых подается напряжение. В зависимости от типа проводимости этих областей, выделяют n-p-n и p-n-p транзисторы. Обычно область коллектора шире, чем эмиттера. Базу изготавливают из слаболегированного полупроводника (из-за чего она имеет большое сопротивление) и делают очень тонкой.

Прежде, чем рассматривать физику работы транзистора, обрисуем общую задачу.

Она заключаются в следующем: между эмиттером и коллектором течет сильный ток (ток коллектора), а между эмиттером и базой — слабый управляющий ток (ток базы

Рассмотрим p-n переходы транзистора. Их два: эмиттер-база (ЭБ) и база-коллектор (БК). В активном режиме работы транзистора первый из них подключается с прямым, а второй — с обратным смещениями. Что же при этом происходит на p-n переходах? Для большей определенности будем рассматривать n-p-n транзистор. Для p-n-p все аналогично, только слово «электроны» нужно заменить на «дырки».

Поскольку переход ЭБ открыт, то электроны легко «перебегают» в базу. Там они частично рекомбинируют с дырками, но бо

Там они частично рекомбинируют с дырками, но бо

Помню, моей одногрупнице принцип работы биполярного транзистора объясняли на примере водопроводного крана. Вода в нем — ток коллектора, а управляющий ток базы — то, насколько мы поворачиваем ручку. Достаточно небольшого усилия (управляющего воздействия), чтобы поток воды из крана увеличился.

Достаточно небольшого усилия (управляющего воздействия), чтобы поток воды из крана увеличился.

Помимо рассмотренных процессов, на p-n переходах транзистора может происходить еще ряд явлений. Например, при сильном увеличении напряжения на переходе база-коллектор может начаться лавинное размножение заряда из-за ударной ионизации. А вкупе с туннельным эффектом это даст сначала электрический, а затем (с возрастанием тока) и тепловой пробой. Однако, тепловой пробой в транзисторе может наступить и без электрического (т.е. без повышения коллекторного напряжения до пробивного). Для этого будет достаточно одного чрезмерного тока через коллектор.

Еще одно явления связано с тем, что при изменении напряжений на коллекторном и эмиттерном переходах меняется их толщина. И если база черезчур тонкая, то может возникнуть эффект смыкания (так называемый «прокол» базы) — соединение коллекторного перехода с эмиттерным. При этом область базы исчезает, и транзистор перестает нормально работать.

Коллекторный ток транзистора в нормальном активном режиме работы транзистора больше тока базы в определенное число раз. Это число называется коэффициентом усиления по току и является одним из основных параметров транзистора. Обозначается оно h31. Если транзистор включается без нагрузки на коллектор, то при постоянном напряжении коллектор-эмиттер отношение тока коллектора к току базы даст статический коэффициент усиления по току. Он может равняться десяткам или сотням единиц, но стоит учитывать тот факт, что в реальных схемах этот коэффициент меньше из-за того, что при включении нагрузки ток коллектора закономерно уменьшается.

Вторым немаловажным параметром является входное сопротивление транзистора. Согласно закону Ома, оно представляет собой отношение напряжения между базой и эмиттером к управляющему току базы. Чем оно больше, тем меньше ток базы и тем выше коэффициент усиления.

Третий параметр биполярного транзистора — коэффициент усиления по напряжению. Он равен отношению амплитудных или действующих значений выходного (эмиттер-коллектор) и входного (база-эмиттер) переменных напряжений. Поскольку первая величина обычно очень большая (единицы и десятки вольт), а вторая — очень маленькая (десятые доли вольт), то этот коэффициент может достигать десятков тысяч единиц. Стоит отметить, что каждый управляющий сигнал базы имеет свой коэффициент усиления по напряжению.

Он равен отношению амплитудных или действующих значений выходного (эмиттер-коллектор) и входного (база-эмиттер) переменных напряжений. Поскольку первая величина обычно очень большая (единицы и десятки вольт), а вторая — очень маленькая (десятые доли вольт), то этот коэффициент может достигать десятков тысяч единиц. Стоит отметить, что каждый управляющий сигнал базы имеет свой коэффициент усиления по напряжению.

Также транзисторы имеют частотную характеристику, которая характеризует способность транзистора усиливать сигнал, частота которого приближается к граничной частоте усиления. Дело в том, что с увеличением частоты входного сигнала коэффициент усиления снижается. Это происходит из-за того, что время протекания основных физических процессов (время перемещения носителей от эмиттера к коллектору, заряд и разряд барьерных емкостных переходов) становится соизмеримым с периодом изменения входного сигнала. Т.е. транзистор просто не успевает реагировать на изменения входного сигнала и в какой-то момент просто перестает его усиливать. Частота, на которой это происходит, и называется граничной.

Частота, на которой это происходит, и называется граничной.

Также параметрами биполярного транзистора являются:

- обратный ток коллектор-эмиттер

- время включения

- обратный ток колектора

- максимально допустимый ток

Условные обозначения n-p-n и p-n-p транзисторов отличаются только направлением стрелочки, обозначающей эмиттер. Она показывает то, как течет ток в данном транзисторе.

Режимы работы биполярного транзистора

Рассмотренный выше вариант представляет собой нормальный активный режим работы транзистора. Однако, есть еще несколько комбинаций открытости/закрытости p-n переходов, каждая из которых представляет отдельный режим работы транзистора.

- Инверсный активный режим. Здесь открыт переход БК, а ЭБ наоборот закрыт. Усилительные свойства в этом режиме, естественно, хуже некуда, поэтому транзисторы в этом режиме используются очень редко.

- Режим насыщения. Оба перехода открыты. Соответственно, основные носители заряда коллектора и эмиттера «бегут» в базу, где активно рекомбинируют с ее основными носителями.

Из-за возникающей избыточности носителей заряда сопротивление базы и p-n переходов уменьшается. Поэтому цепь, содержащую транзистор в режиме насыщения можно считать короткозамкнутой, а сам этот радиоэлемент представлять в виде эквипотенциальной точки.

Из-за возникающей избыточности носителей заряда сопротивление базы и p-n переходов уменьшается. Поэтому цепь, содержащую транзистор в режиме насыщения можно считать короткозамкнутой, а сам этот радиоэлемент представлять в виде эквипотенциальной точки. - Режим отсечки. Оба перехода транзистора закрыты, т.е. ток основных носителей заряда между эмиттером и коллектором прекращается. Потоки неосновных носителей заряда создают только малые и неуправляемые тепловые токи переходов. Из-за бедности базы и переходов носителями зарядов, их сопротивление сильно возрастает. Поэтому часто считают, что транзистор, работающий в режиме отсечки, представляет собой разрыв цепи.

- Барьерный режим В этом режиме база напрямую или через малое сопротивление замкнута с коллектором. Также в коллекторную или эмиттерную цепь включают резистор, который задает ток через транзистор. Таким образом получается эквивалент схемы диода с последовательно включенным сопротивлением. Этот режим очень полезный, так как позволяет схеме работать практически на любой частоте, в большом диапазоне температур и нетребователен к параметрам транзисторов.

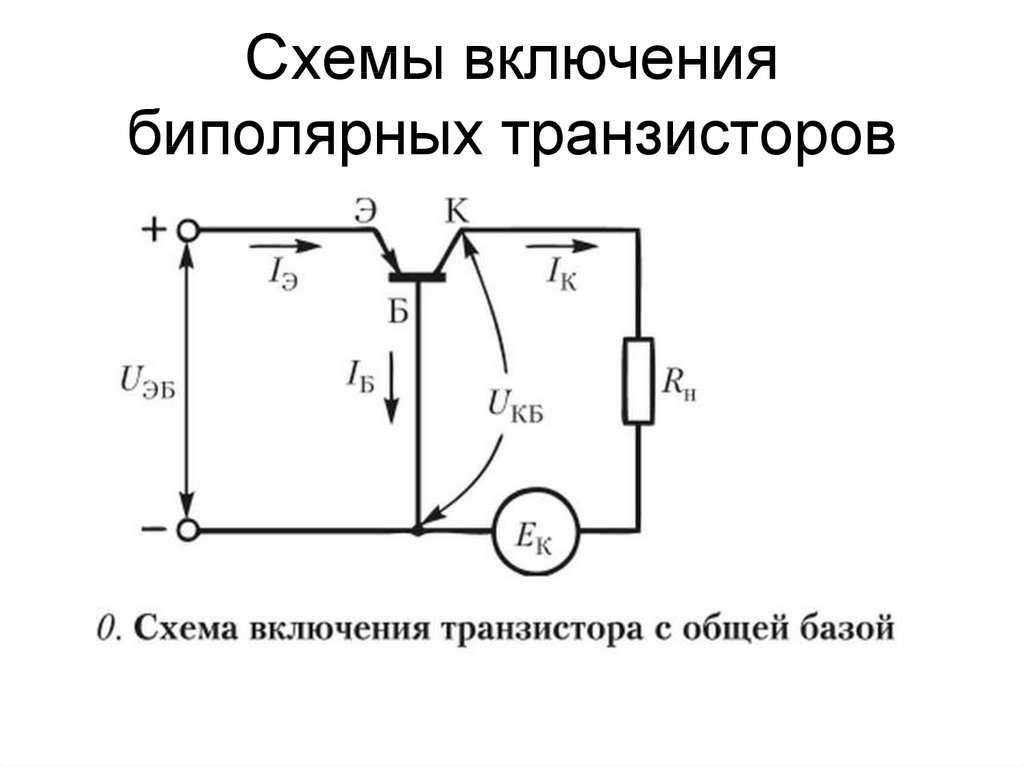

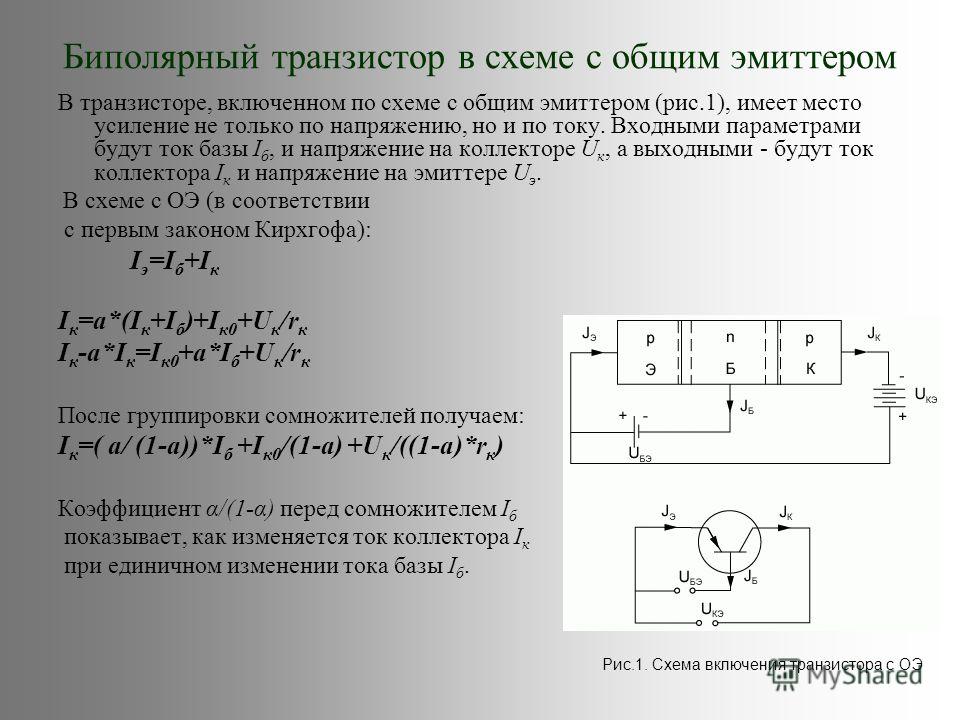

Схемы включения биполярных транзисторов

Поскольку контактов у транзистора три, то в общем случае питание на него нужно подавать от двух источников, у которых вместе получается четыре вывода. Поэтому на один из контактов транзистора приходится подавать напряжение одинакового знака от обоих источников. И в зависимости от того, что это за контакт, различают три схемы включения биполярных транзисторов: с общим эмиттером (ОЭ), общим коллектором (ОК) и общей базой (ОБ). У каждой из них есть как достоинства, так и недостатки. Выбор между ними делается в зависимости от того, какие параметры для нас важны, а какими можно поступиться.

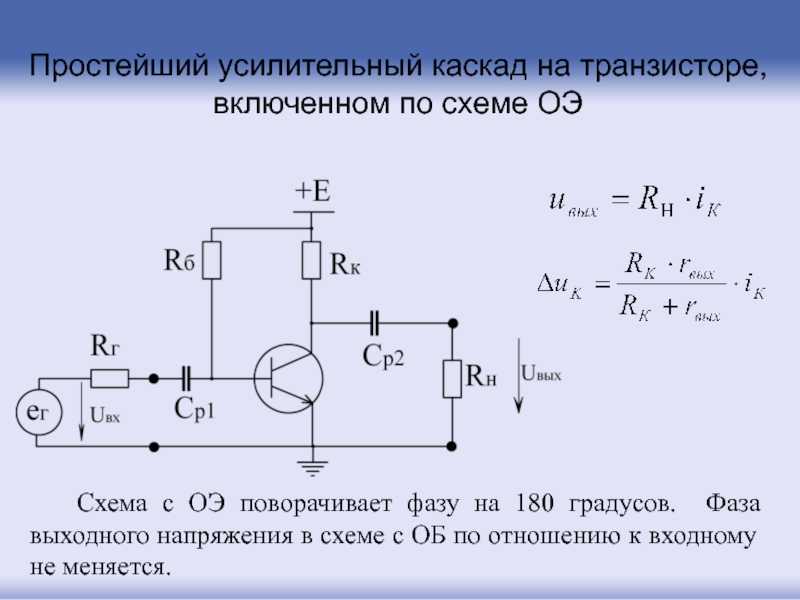

Схема включения с общим эмиттером

Эта схема дает наибольшее усиление по напряжению и току (а отсюда и по мощности — до десятков тысяч единиц), в связи с чем является наиболее распространенной. Здесь переход эмиттер-база включается прямо, а переход база-коллектор — обратно. А поскольку и на базу, и на коллектор подается напряжение одного знака, то схему можно запитать от одного источника. В этой схеме фаза выходного переменного напряжения меняется относительно фазы входного переменного напряжения на 180 градусов.

В этой схеме фаза выходного переменного напряжения меняется относительно фазы входного переменного напряжения на 180 градусов.

Но ко всем плюшкам схема с ОЭ имеет и существенный недостаток. Он заключается в том, что рост частоты и температуры приводит к значительному ухудшению усилительных свойств транзистора. Таким образом, если транзистор должен работать на высоких частотах, то лучше использовать другую схему включения. Например, с общей базой.

Схема включения с общей базой

Эта схема не дает значительного усиления сигнала, зато хороша на высоких частотах, поскольку позволяет более полно использовать частотную характеристику транзистора. Если один и тот же транзистор включить сначала по схеме с общим эмиттером, а потом с общей базой, то во втором случае будет наблюдаться значительное увеличение его граничной частоты усиления. Поскольку при таком подключении входное сопротивление низкое, а выходное — не очень большое, то собранные по схеме с ОБ каскады транзисторов применяют в антенных усилителях, где волновое сопротивление кабелей обычно не превышает 100 Ом.

В схеме с общей базой не происходит инвертирование фазы сигнала, а уровень шумов на высоких частотах снижается. Но, как уже было сказано, коэффициент усиления по току у нее всегда немного меньше единицы. Правда, коэффициент усиления по напряжению здесь такой же, как и в схеме с общим эмиттером. К недостаткам схемы с общей базой можно также отнести необходимость использования двух источников питания.

Схема включения с общим коллектором

Особенность этой схемы в том, что входное напряжение полностью передается обратно на вход, т. е. очень сильна отрицательная обратная связь.

Напомню, что отрицательной называют такую обратную связь, при которой выходной сигнал подается обратно на вход, чем снижает уровень входного сигнала. Таким образом происходит автоматическая корректировка при случайном изменении параметров входного сигнала

Коэффициент усиления по току почти такой же, как и в схеме с общим эмиттером. А вот коэффициент усиления по напряжению маленький (основной недостаток этой схемы). Он приближается к единице, но всегда меньше ее. Таким образом, коэффициент усиления по мощности получается равным всего нескольким десяткам единиц.

Он приближается к единице, но всегда меньше ее. Таким образом, коэффициент усиления по мощности получается равным всего нескольким десяткам единиц.

В схеме с общим коллектором фазовый сдвиг между входным и выходным напряжением отсутствует. Поскольку коэффициент усиления по напряжению близок к единице, выходное напряжение по фазе и амплитуде совпадает со входным, т. е. повторяет его. Именно поэтому такая схема называется эмиттерным повторителем. Эмиттерным — потому, что выходное напряжение снимается с эмиттера относительно общего провода.

Такое включение используют для согласования транзисторных каскадов или когда источник входного сигнала имеет высокое входное сопротивление (например, пьезоэлектрический звукосниматель или конденсаторный микрофон).

Два слова о каскадах

Бывает такое, что нужно увеличить выходную мощность (т.е. увеличить коллекторный ток). В этом случае используют параллельное включение необходимого числа транзисторов.

Естественно, они должны быть примерно одинаковыми по характеристикам. Но необходимо помнить, что максимальный суммарный коллекторный ток не должен превышать 1,6-1,7 от предельного тока коллектора любого из транзисторов каскада.

Но необходимо помнить, что максимальный суммарный коллекторный ток не должен превышать 1,6-1,7 от предельного тока коллектора любого из транзисторов каскада.

Тем не менее (спасибо wrewolf за замечание), в случае с биполярными транзисторами так делать не рекомендуется. Потому что два транзистора даже одного типономинала хоть немного, но отличаются друг от друга. Соответственно, при параллельном включении через них будут течь токи разной величины. Для выравнивания этих токов в эмиттерные цепи транзисторов ставят балансные резисторы. Величину их сопротивления рассчитывают так, чтобы падение напряжения на них в интервале рабочих токов было не менее 0,7 В. Понятно, что это приводит к значительному ухудшению КПД схемы.

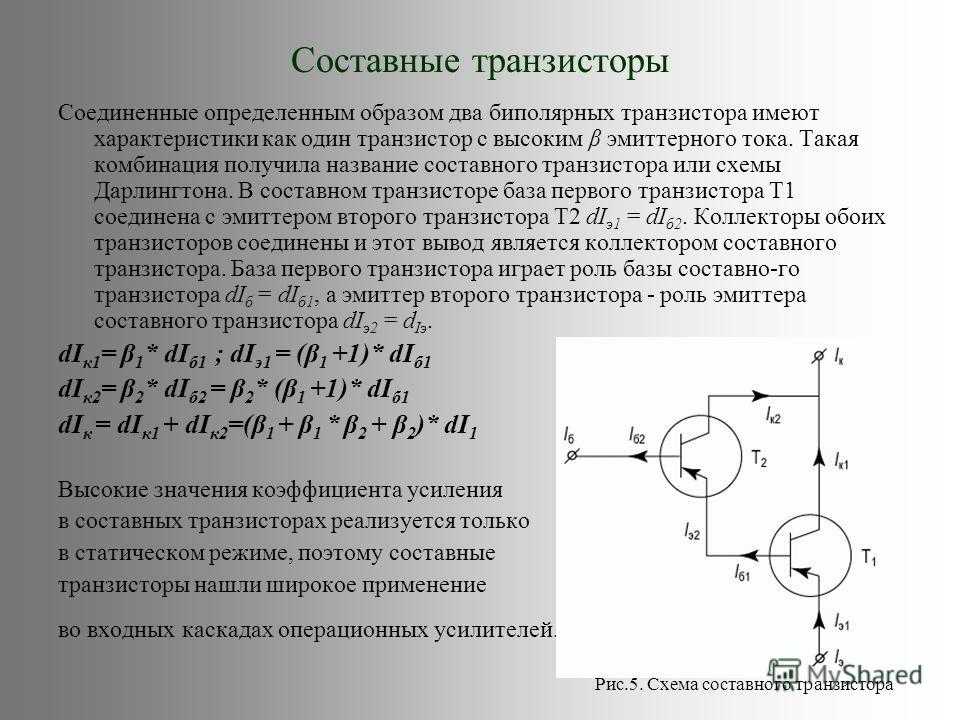

Может также возникнуть необходимость в транзисторе с хорошей чувствительностью и при этом с хорошим коэффициентом усиления. В таких случаях используют каскад из чувствительного, но маломощного транзистора (на рисунке — VT1), который управляет энергией питания более мощного собрата (на рисунке — VT2).

Другие области применения биполярных транзисторов

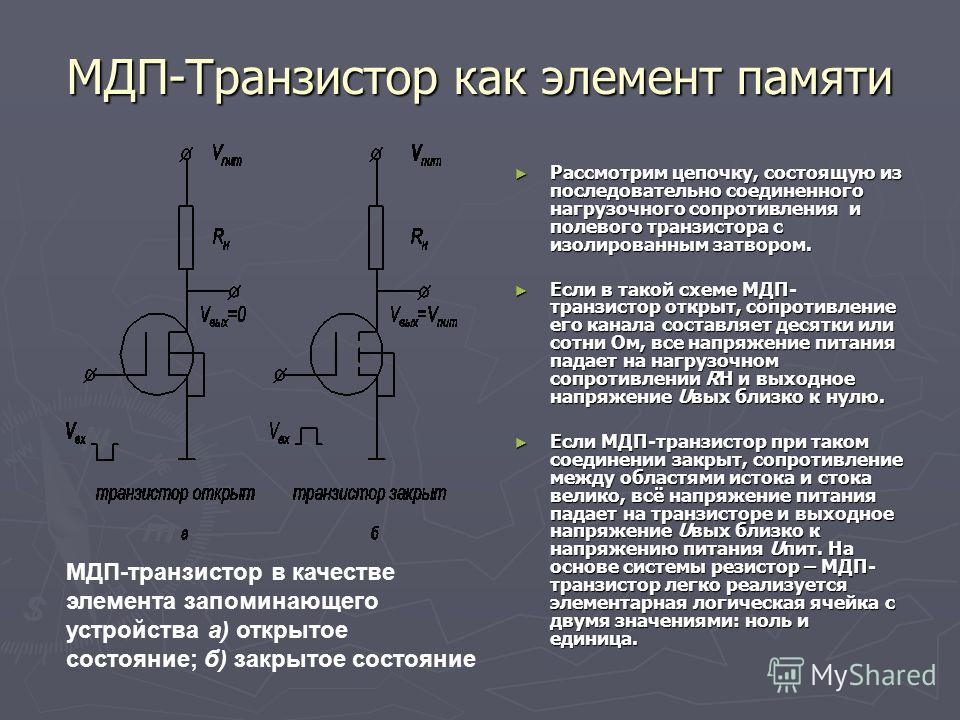

Транзисторы можно применять не только схемах усиления сигнала. Например, благодаря тому, что они могут работать в режимах насыщения и отсечки, их используют в качестве электронных ключей. Также возможно использование транзисторов в схемах генераторов сигнала. Если они работают в ключевом режиме, то будет генерироваться прямоугольный сигнал, а если в режиме усиления — то сигнал произвольной формы, зависящий от управляющего воздействия.

Контактное сопротивление в транзисторах — Викиверситет

Взято из Викиверситета

Перейти к навигацииПерейти к поиску

Содержание

- 2 Резистор Кельвина с перекрестным мостом (CKR)

- 3 Уравнение Оно

- 4 Дизайн Оно

- 5 Дополнительные файлы

- 6 Внешние ссылки

Фон[править | править код]

Контактное сопротивление в транзисторах — это сопротивление между металлом и кремнием в контакте. Это связано с разницей в энергии запрещенной зоны между двумя материалами. Чем меньше ширина запрещенной зоны, тем меньше сопротивление.

Это связано с разницей в энергии запрещенной зоны между двумя материалами. Чем меньше ширина запрещенной зоны, тем меньше сопротивление.

Раньше в мире полупроводников в качестве металла использовался алюминий, однако его заменили медью, которая обеспечивала лучшее контактное сопротивление.

Если принять во внимание пример 1-микронного и 0,1-микронного производственного процесса с алюминиевыми контактами, станет ясно, насколько это становится важным. Сопротивление устройства (R) равно контактному сопротивлению (PC), деленному на площадь (A). Для алюминия с сильно легированным кремнием контактное сопротивление составляет около 1×10-6 Ом·см2.

Для примера с 1 микроном площадь будет (1×10-4)2, что равно 1×10-8 см2, таким образом, сопротивление будет равно 1×10-6 / 1×10-8, что будет равно 100 Ом. Например, для 0,1 микрона площадь будет (1×10-5)2, что равно 1×10-10 см2, таким образом, сопротивление будет равно 1×10-6 / 1×10-10, что будет равно 10 000 Ом.

Измерения на металле для определения контактного сопротивления проводились с помощью резистора Кельвина с поперечным мостом, однако было отмечено, что в небольших устройствах результаты не были очень точными при использовании стандартного расчета. Понимание, лучшие расчеты и новый метод измерения были представлены в статье 2002 года «Простой подход к пониманию ошибок измерения в резисторе Кельвина с поперечным мостом и новой схеме измерения удельного контактного сопротивления» (Мизуки Оно, Акира Нишияма, Акира Ториуми: Твердотельная электроника 46 (2002) 1325-1331)».

Понимание, лучшие расчеты и новый метод измерения были представлены в статье 2002 года «Простой подход к пониманию ошибок измерения в резисторе Кельвина с поперечным мостом и новой схеме измерения удельного контактного сопротивления» (Мизуки Оно, Акира Нишияма, Акира Ториуми: Твердотельная электроника 46 (2002) 1325-1331)».

Резистор Кельвина с перекрестным мостом (CKR)[edit | изменить источник]

Выше показана структура CKR. В идеальной ситуации плечи кремниевого и металлического слоев должны иметь одинаковую ширину контакта, но из-за полей совмещения это невозможно при обычных производственных процессах. Было замечено, что перемещение контактной области вокруг руки может обеспечить различные измерения сопротивления, что создавало много загадок вокруг устройства до публикации статьи Мизуки Оно в 2002 году. В этой статье показано, как эффект дополнительного кремния повлиял на результаты и, следовательно, почему измерения изменились при перемещении контактной площадки.

Уравнение Оно[править | изменить источник]

Pc= удельное контактное сопротивление Ps= поверхностное сопротивление

Используя это уравнение, мы можем более точно рассчитать контактное сопротивление для металла с использованием стандартного CKR и, следовательно, можем использовать готовую версию путем точного определения необходимых измерений с помощью соответствующего электронного микроскопа.

Дизайн Оно[править | изменить источник]

Этот дизайн был создан как замена CKR, за счет большой длины дизайн устраняет множество ошибок, к которым склонен CKR, и, таким образом, дает более точный результат. Чтобы это работало, длина L должна быть больше, чем (Pc/Ps)1/2, и в этом случае уравнение I=(W.Vo)/sqrroot(PcPs) где Vo — напряжение на правом краю контактного отверстия. Vo можно найти путем экстраполяции отношения напряжения между потенциальным выводом металла и каждым потенциальным выводом в активном слое кремния (т.е. Vsa, Vsb и Vsc).

Дополнительные файлы[edit | править код]

Media:contactresistance. sxw — отчет о моем выпускном проекте по контактному сопротивлению (в Квинсском университете, Белфаст) в формате открытого офиса

Инструмент контактного сопротивления, упомянутый в проекте последнего года, доступен по запросу.

sxw — отчет о моем выпускном проекте по контактному сопротивлению (в Квинсском университете, Белфаст) в формате открытого офиса

Инструмент контактного сопротивления, упомянутый в проекте последнего года, доступен по запросу.

Какое сопротивление коллектор-эмиттер транзистора NPN?

спросил

Изменено 5 лет назад

Просмотрено 39 тысяч раз

\$\начало группы\$

вопрос может показаться смешным, так как я не уверен, существует сопротивление коллектор-эмиттер или нет. Вот простая схема с общим эмиттером

Когда я узнаю, что при увеличении Vb увеличивается Ib, поэтому Ic тоже должен увеличиваться. Когда Ic увеличивается из-за наличия нагрузочного резистора, но Vcc остается постоянным, а Ic = (Vcc-Vc)/RL (нагрузочный резистор), тогда Vc должно уменьшаться, и наоборот. Как работает общий эмиттер

Как работает общий эмиттер

Теперь, что меня беспокоит, так это то, что падение напряжения между Vcc и землей постоянно, как и значение нагрузочного резистора. Предположим, что между эмиттером и землей нет ничего, что делало бы Ve = 0 и Vb = 0,6-0,7, тогда как Vc намного больше (зависит от нагрузочного резистора). Итак, должно быть что-то, что тратит энергию впустую, чтобы сделать Ve=0, что вызывает падение напряжения между коллектором и эмиттером. Есть ли что-то вроде переменного резистора между коллектором и эмиттером, чтобы сделать это.

Другими словами, чтобы между коллектором и эмиттером возникло падение напряжения, между ними должно быть что-то вроде резистора, верно? Если нет, то какая разница в напряжении? 9{\frac{V_{BE}}{V_T}}}{V_A} = \frac{i_C}{V_A + v_{CE}}$$

Очевидно, что это нелинейная функция напряжения коллектор-эмиттер и ток коллектора, поэтому это нельзя интерпретировать как проводимость.

Однако для небольших изменений вокруг некоторого фиксированного значения тока коллектора \$I_C\$ и напряжения коллектор-эмиттер \$V_{CE}\$ можно записать

$$I_C + i_c \приблизительно I_C\left(1 + \frac{v_{ce}}{V_A + V_{CE}} \right) = I_C + \frac{v_{ce}}{r_o}$$

, где

$$r_o = \frac{V_A + V_{CE}}{I_C}$$

Назовем \$r_o\$ коллектор-эмиттер динамическим, или дифференциальным, или малосигнальным сопротивлением .

Это не истинное сопротивление, поскольку оно не является постоянным, а изменяется в зависимости от рабочей точки транзистора, как видно из формулы.

\$\конечная группа\$

1

\$\начало группы\$

У вас есть пара хороших ответов. Я постараюсь добавить немного интуитивного понимания.

Когда транзистор смещен так, что он не насыщается, он ведет себя как приемник тока (напомним, что идеальный приемник тока имеет бесконечное полное сопротивление), поэтому переход коллектор-нагрузка выглядит как источник напряжения с эквивалентным импедансом источника Тевенина. равно нагрузочному резистору. Напряжение зависит от базового тока и бета. Это эквивалентно тому, что написал Альфред, но с бесконечным ранним напряжением. Полное сопротивление коллектора из-за раннего напряжения параллельно нагрузочному резистору, поэтому, чтобы получить реалистичный ответ без нагрузочного резистора, вы должны включить его, как это сделал Альфред.

Когда транзистор насыщен, он ведет себя скорее как источник напряжения << 1 вольт с довольно низким сопротивлением источника слабого сигнала.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Чтобы ответить простыми словами: коллектор ведет себя как приемник тока, и напряжение коллектора стабилизируется до любого значения, позволяющего протекать такому количеству тока (хотя оно не может быть ниже, чем примерно V e +0,2 В).

В вашей примерной схеме переход коллектор-эмиттер можно рассматривать как переменное сопротивление, значение которого зависит от электронной ситуации на выходе усилителя. Он тоже греется как резистор: I c * V c = количество выделяемого тепла в ваттах, нагревающего транзистор.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Если напряжение питания и сопротивление нагрузки остаются постоянными, то при изменении тока базы будут изменяться напряжение и ток коллектора.

38×10-23 Дж·К−1 – постоянная Больцмана;

38×10-23 Дж·К−1 – постоянная Больцмана;

Из-за возникающей избыточности носителей заряда сопротивление базы и p-n переходов уменьшается. Поэтому цепь, содержащую транзистор в режиме насыщения можно считать короткозамкнутой, а сам этот радиоэлемент представлять в виде эквипотенциальной точки.

Из-за возникающей избыточности носителей заряда сопротивление базы и p-n переходов уменьшается. Поэтому цепь, содержащую транзистор в режиме насыщения можно считать короткозамкнутой, а сам этот радиоэлемент представлять в виде эквипотенциальной точки.