Строение микроскопа ☑️ устройство и функции его частей, схема с подписями, описание правил и принципов работы в биологии, что является основной частью

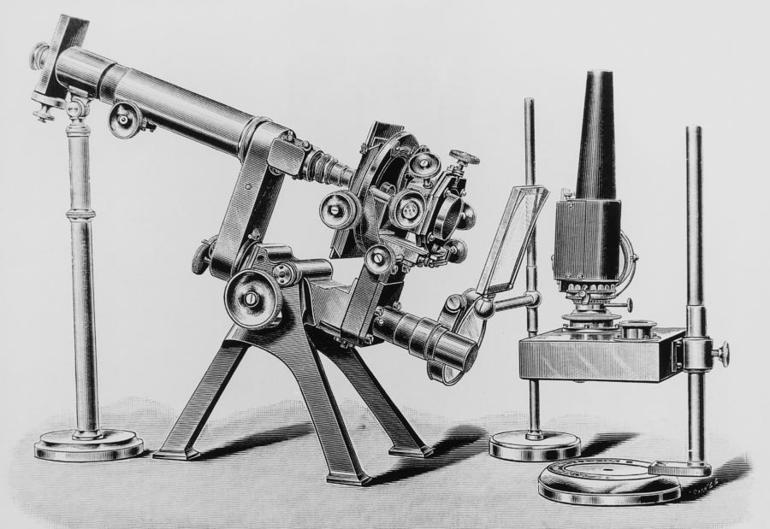

История создания

До сих пор нет достоверных сведений о появлении первого микроскопа. В начале XVI века первым человеком, который предложил объединить 2 линзы для увеличения изучаемых объектов, был известный врач из Италии Д. Фракасторо. По другим данным, первый оптический прибор изобрели в Голландии отец и сын Янсены.

Известно это стало после заявления, сделанного в середине XVII века младшим Янсеном. Существует версия, что первую конструкцию с выпуклой и вогнутой линзами создал знаменитый Галилео Галилей в начале XVII века. Спустя 10 лет К. Дреббель собрал устройство с двумя выпуклыми линзами, в качестве которых он использовал 2 лупы.

Через несколько лет голландец К. Гюйгенс, создавший окуляр для телескопа, придумал и собрал двухлинзовую систему, которая регулировалась, не разлагая света на составные цвета. Это изобретение стало настоящим прорывом в истории создания оптической техники, а окуляры Гюйгенса применяются и по сей день.

Большую роль в разработках оптических приборов сыграл известный основоположник научной микроскопии Левенгук. Он собирал небольшие устройства с одной мощной линзой. Хотя простые конструкции были очень неудобны, но они давали возможность детальней изучать изображения объектов, чем составные приборы.

Виды микроскопов

За всю историю развития микроскопной техники было изобретено множество приборов. Все они отличались устройством и принципом действия. Основные виды микроскопов:

- оптические;

- электронные;

- сканирующие зондовые;

- рентгеновские.

Оптические и электронные

Самым простым и недорогим устройством считается оптический прибор. По своим техническим параметрам он позволяет увеличивать изображение объекта в 2 тыс. раз. Благодаря такому высокому показателю,

- структуру клеток;

- поверхность ткани;

- дефекты на искусственных объектах и т. д.

Приборы с таким увеличением выполнены более качественно, поэтому стоят довольно дорого. Большинство устройств обладают простой конструкцией и небольшим увеличением. Применяются они в основном для учебных целей при выполнении лабораторных работ по биологии. Обычно приборы имеют несколько подвижных объективов с разными показателями увеличения, которые можно менять, в зависимости от выполняемой работы.

Более современным прибором считается электронный микроскоп, который может увеличивать изображение предмета в 20 тыс. раз. От оптического устройства он отличается тем, что вместо луча света используется пучок электронов. Специальные магнитные линзы преобразовывают в изображение перемещение отрицательно заряженных частиц, а направленность пучка регулируется изменением магнитного поля.

Использование прибора в комплексе с компьютером позволяет значительно увеличить изображение и одновременно сделать снимок объекта. Недостатком таких устройств считается высокая стоимость и их

Зондовые и рентгеновские

Сканирующие устройства позволяют получить нужное изображение с помощью специального зонда, который выполняет роль объектива и проводит исследование объекта. В итоге получается трехмерное изображение с точными характеристиками исследуемого предмета. Эта новая техника обладает довольно высоким разрешением, а зонд представляет собой сложный механизм, оснащенный чувствительными сенсорами, которые реагируют на перемещение электронов.

Зачастую такие конструкции используются для сканирования объектов со сложным рельефом. Сканерами исследуются внутренние пространства труб и мелких тоннелей. В результате исследования полученные первоначальные показатели обрабатываются математическим методом с помощью специальной компьютерной программы.

Для исследования предметов, размеры которых соизмеримы с длиной электромагнитных волн от 10 до 0,001 нм, применяются рентгеновские микроскопы. По своим характеристикам и эффективности работы эти приборы находятся между оптическими и электронными устройствами. Рентгеновские волны могут проникать сквозь поверхность объекта, поэтому существует возможность, кроме структуры предмета, узнать его химический состав.

Строение приборов

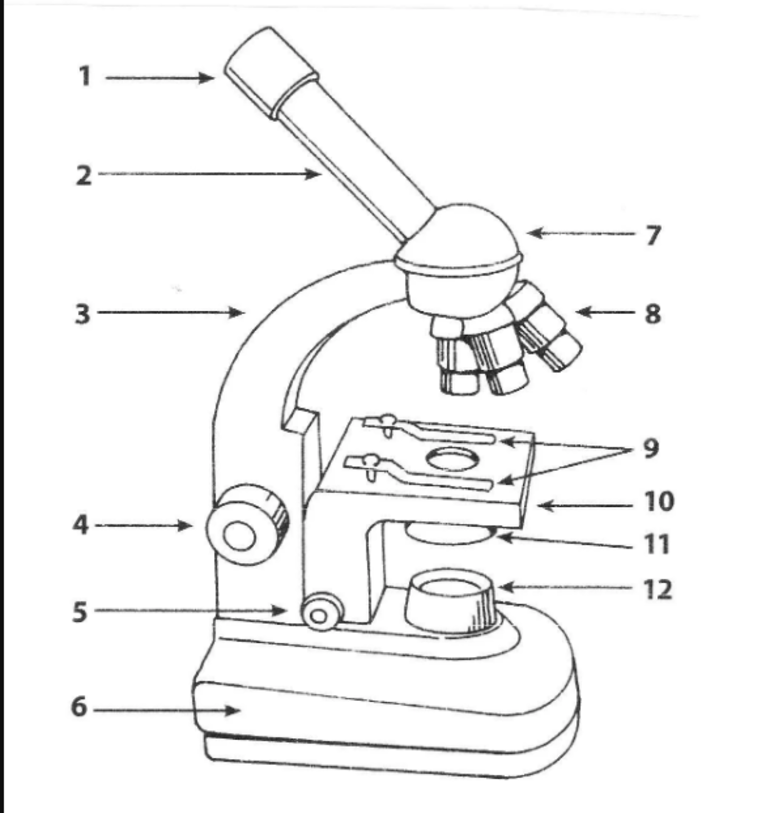

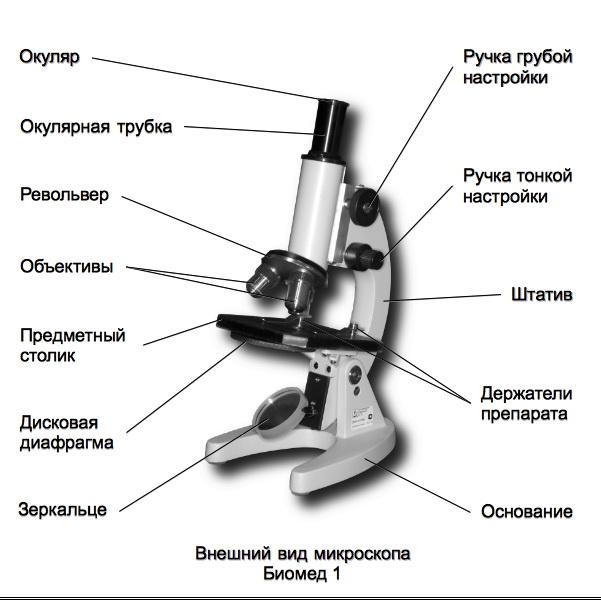

Все микроскопы делятся по классам сложности, и всего их существует 6. К первым относятся простые конструкции, а к последним — самые сложные. Устройство микроскопа зависит от его типа и назначения. Чтобы ознакомиться с основными частями оптического устройства, достаточно узнать строение простейшего лабораторного прибора.

- Окуляр.

- Тубус.

- Штатив.

- Винт грубой настройки фокуса.

- Винт тонкой регулировки.

- Основание.

- Насадка.

- Объективы.

- Зажимы.

- Предметный столик.

- Конденсор с диафрагмой.

- Осветитель.

На старых моделях установлены зеркала, которые выполняют функцию отражателя света, а вместо зажимов применяется стекло. Основной частью микроскопа являются объектив и окуляр, кроме того, это главные детали оптической системы. С помощью этого узла происходит формирование изображения объекта. Чтобы изменить кратность, в профессиональных приборах подбираются различные комбинации окуляров и объективов.

Для определения увеличения микроскопа следует умножить соответствующий показатель окуляра на значение объектива. К механической части прибора относятся: тубус, штатив, столик, система фокусировки, револьверная головка. Фокусировка выполняется двумя винтами (грубой и тонкой настройки), чтобы можно было быстро отрегулировать резкость изображения предмета.

При этом на некоторых конструкциях регулировка осуществляется перемещением столика, а на других — тубуса. На профессиональных микроскопах обычно устанавливают съемные объективы, которые крепятся резьбовым соединением. Важную роль в оптическом приборе играет осветительная система, в которую входят: источник света, конденсор, диафрагма.

Конденсор устроен из линз или зеркал, предназначен для сбора лучей света и направление их на изучаемый объект. Он может состоять из одной, двух или трех линз. Пользователь, поднимая или опуская устройство, конденсирует или рассеивает свет, падающий на предмет. Яркость плавно регулируется с помощью диафрагмы, которая обычно бывает ирисовой. Источник света может быть как встроенным, так и внешним, а сложные конструкции обладают еще несколькими подсветками.

Особенности работы с устройством

Для эффективного изучения объектов следует соблюдать ряд правил при работе с микроскопом. Придерживаясь их, пользователь более эффективно проведет исследование предмета:

- Перед началом работы следует подготовить себе место за столом, поставив удобный стул.

- Все действия необходимо выполнять только сидя.

- Прибор надо протереть от пыли и пятен мягкой салфеткой.

- Заняв место за столом, установить микроскоп немного левее себя.

- Работа начинается с небольшого увеличения.

- Затем устанавливается уровень освещения. Для этого следует включить источник света и, глядя в окуляр одним глазом, установить нужную яркость. Если микроскоп с зеркалом, его направляют вогнутой стороной на окно, чтобы отражение света попадало на предметный столик.

- Когда прибор будет настроен, на столик крепится зажимами исследуемый объект. Далее, винтом грубой регулировки тубус устанавливается так, чтобы расстояние между линзой и предметом было 4—5 мм.

- Проверив местоположение объекта, винтом тонкой регулировки устанавливается окончательная резкость.

- Для детального изучения предмета, повернув револьверную головку, следует установить объектив, увеличивающий в 40 раз. Затем опять микрометренным винтом настроить правильный фокус. Причем регулировка осуществляется таким образом, чтобы риска на винте постоянно находилась между двумя черточками на коробке механизма. Если это правило нарушить, винт просто перестанет работать.

Закончив работу с большим увеличением, следует опять вернуться на малое значение, поднять объектив, убрать объект со стола, протереть все детали прибора, поставить его в шкаф и накрыть полиэтиленовой пленкой.

Строение светового микроскопа — урок. Биология, Бактерии. Грибы. Растения (5–6 класс).

Чтобы ознакомиться со строением клетки и рассмотреть её составные части, нужно использовать увеличительное оборудование, одним из которых является световой микроскоп.

Первые микроскопы были похожи на увеличительные стёкла, и в них использовалось только одно стекло или линза из полированного горного хрусталя.

Одним из первых создателей (\(1610\) г.) микроскопа считают физика и математика Галилео Галилея.

Большие технические возможности и лучшее качество изображения можно получить при помощи микроскопа с двумя линзами. Создание такого прибора связано с именем английского физика Роберта Гука (\(1665\) г.). Этот микроскоп увеличивал в \(30\) раз.

Для своего времени превосходного мастерства в изготовлении микроскопов достиг нидерландский купец Антони ван Левенгук (\(1632\)–\(1723\)). Он умел производить линзы, увеличивающие в \(200\)–\(270\) раз. Линзы закреплялись на специальном штативе, так как, чтобы достичь такого увеличения, важно, чтобы исследуемый объект находился точно напротив линзы и на определённом расстоянии от неё. За свою жизнь Левенгук изготовил более \(200\) микроскопов.

Строение современного светового микроскопа

Корпус микроскопа образуют основание и штатив.

К штативу прикреплён предметный столик и присоединён тубус.

В верхней части тубуса расположен окуляр, через который рассматривают изучаемый объект, в нижней части тубуса микроскопа расположены объективы.

Рассматриваемый объект прикрепляется к предметному столику при помощи зажимов.

Важной составной частью микроскопа является источник света.

Освещённость регулируется при помощи диафрагмы.

Для перемещения предметного столика предусмотрены макровинт и микровинт.

Как узнать увеличение микроскопа?

Для увеличения изображения в микроскопе используются 2 линзы (увеличительных стекла). Одна из них находится в объективе, а другая — в окуляре.

Обрати внимание!

Увеличение микроскопа равно произведению увеличения линзы окуляра на увеличение линзы объектива.

Увеличение \(=\) окуляр \(х\) объектив.

Пример:

увеличение \(=\) окуляр \(х\) объектив \(=\) \(10\) \(х\) \(10\) \(=\) \(100\) раз.

В школе обычно используются микроскопы с увеличением до \(400\) раз.

§ 6. Устройство увеличительных приборов

§ 6. Устройство увеличительных приборов

Пасечник. 5 класс. Учебник

Вопросы в начале параграфа

1. Какие увеличительные приборы вы знаете?

Очки, лупа, микроскоп, подзорная труба, бинокль, телескоп

2. Для его их применяют?

Данные приборы необходимы для того, чтобы рассматривать предметы, которые сложно рассмотреть невооружённым глазом. Это могут быть либо очень мелкие объекты, либо очень далеко расположенные, например, небесные тела.

Лабораторные работы

Лабораторная работа: Устройство лупы и рассматривание с её помощью клеточного строения растений

1. Рассмотрите ручную лупу. Какие части она имеет? Каково их назначение?

Ручная лупа состоит из трёх частей: ручки, оправы и двояковыпуклого увеличительного стекла.

Ручка нужна для того, чтобы было удобно пользоваться лупой, оправа — для присоединения увеличительного стекла к ручке, а увеличительное стекло (главная составная часть лупы) — для получения увеличенного изображения рассматриваемого предмета.

2. Рассмотрите невооружённым глазом мякоть полуспелого плода томата, арбуза, яблока. Что характерно для их строения?

Если внимательно рассмотреть мякоть томата, арбуза или яблока, то даже невооруженным взглядом можно заметить, что мякоть плодов состоит из мельчайших крупинок — клеток.

3. Рассмотрите кусочки мякоти плодов под лупой. Зарисуйте увиденное в тетрадь, рисунки подпишите. Какую форму имеют клетки мякоти плодов?

- Клетки мякоти томата напоминают маленькие зёрнышки. Они имеют вытянутую угловатую форму.

- Клетки арбуза прозрачные и шарообразные, щедро наполненные соком.

- Клетки яблока маленькие и круглые. Они располагаются очень близко друг к другу.

Лабораторная работа: Устройство микроскопа и приёмы работы с ним

1. Изучите микроскоп. Найдите тубус, окуляр, объектив, штатив с предметным столиком, зеркало, винты. Выясните, какое значение имеет каждая часть. Определите, во сколько раз микроскоп увеличивает изображение объекта.

- Тубус — это зрительная трубка, в которую вставлены увеличительные стёкла.

- Окуляр — верхняя часть тубуса микроскопа, через которую смотрят на изображение в микроскопе.

- Объектив — нижняя часть тубуса, которая при помощи дополнительных увеличительных стёкол позволяет ещё больше увеличить рассматриваемый объект.

- Штатив — специальное крепление, которое соединяет и удерживает все части микроскопа.

- Предметный столик — подставка с отверстием по центру, на которую помещают стеклянную пластину с изучаемым объектом.

- Зеркало — деталь микроскопа, предназначенная для улавливания солнечного луча и направления его на изучаемый объект.

- Винты — это механизмы, позволяющие настроить максимально чёткое изображение в окуляре.

Световой микроскоп может увеличивать изображение предметов до 3 600 раз. Для того чтобы узнать какое увеличение позволяет получить тот или иной световой микроскоп, надо перемножить увеличительные возможности окуляра на увеличительные возможности объектива (подписано на соответствующих частях микроскопа).

2. Познакомьтесь с правилами пользования микроскопом.

Правила работы с микроскопом

- Для работы микроскоп ставят на 2-3 см от края стола немного левее от себя. Вся работа ведётся сидя.

- Перед началом работы микроскоп осматривают, очищают от пыли зеркало и окуляр мягкой салфеткой.

- После этого полностью открывают диафрагму микроскопа.

- Начинать работу всегда следует с малого увеличения.

- Объектив должен быть установлен в рабочее положение, то есть примерно на расстоянии 1 см от предметного стекла.

- При помощи зеркала устанавливается максимально эффективное освещение объекта. Для этого глядя в окуляр надо подвигать зеркало и поймав луч света направить его к объектив.

- Изучаемый объект (микропрепарат) кладётся на предметный столик под объектив. Затем, при помощи винтов, объектив опускается на расстояние 4-5 мм до микропрепарата. Внимание! В это время вы не должны смотреть в окуляр, а всё внимание уделить опускаемому объективу.

- После этого при помощи винта грубой наводки объектив устанавливается в неоходимое для рассматривания объекта положение. Внимание! Если вы глядите в окуляр, то винт грубой настройки можно вращать только на себя, то есть можно только понимать объектив. В противном случае (если глядя в микроскоп пробовать опускать объектив) можно повредить покровное стекло.

- Медленно передвигая микропрепарат рукой необходимо найти наиболее выгодное положение для его рассматривания.

- После окончания работы с микроскопом необходимо привести его в положение малого увеличения, поднять объектив, снять с предметного стола стекло с микропрепаратом, протереть мягкой салфеткой все части микроскопа и убрать его в место хранения.

3. Отработайте последовательность действий при работе с микроскопом.

Выполните самостоятельно.

Вопросы в конце параграфа

1. Какие увеличительные приборы вы знаете?

Ручная лупа, штативная лупа, оптический микроскоп, электронный микроскоп.

2. Что представляет собой лупа и какое увеличение она даёт?

Лупа — это самый простой увеличительный прибор. Она состоит из увеличивающей линзы, оправы и ручки или штатива.

Ручные лупы могут увеличивать предметы в 2 — 20 раз. Штативные лупы обычно мощнее. Они могут увеличивать предметы в 10 — 25 раз.

3. Как устроен микроскоп?

Световой микроскоп состоит из тубуса, окуляра, одного или нескольких объективов, штатива, предметного стола с отверстием, винтов и зеркала.

В тубусе, окуляре и объективах находятся увеличительные линзы. Предметный столик используется для размещения на нем микропрепарата, а зеркало — для направления луча света на исследуемый объект. При помощи винтов можно установить микроскоп в оптимальное для исследования положение. Штатив же удерживает все элементы микроскопа и делает работу на нем удобной.

4. Как узнать, какое увеличение даёт микроскоп?

Для того, чтобы узнать какое увеличение даёт конкретный микроскоп нужно посмотреть на цифры, которые написаны на оправе окуляра и объектива, а затем перемножить эти цифры. Например, на окуляре может быть написано 10х, а на объективе 30х. Тогда наибольшее возможное увеличение, которое может дать данный микроскоп, будет равно 10 • 30 = 3 000 раз. То есть можно будет увеличить рассматриваемый объект в 3 000 раз.

Подумайте

Почему с помощью светового микроскопа нельзя изучать непрозрачные предметы?

Невозможность изучения на световом микроскопе непрозрачных предметов объясняется особенностью конструкции данного типа оборудования.

Как мы знаем, зеркало, отражающее и направляющее световые лучи на изучаемый объект, находится под предметным столом с микропрепаратом. То есть изучаемый объект должен быть подсвечен снизу для того, чтобы мы могли увидеть его структуру.

Если же в качестве микропрепарата используется непрозрачный объект, то световой луч от зеркала не может пробиться сквозь него и в окуляр можно будет увидеть только тёмное пятно.

Задания

Выучите правила работы с микроскопом.

Используя дополнительные источники информации, выясните, какие подробности строения живых организмов позволяют рассмотреть самые современные микроскопы.

С помощью современных микроскопов, например электронных, можно рассмотреть вирусы, бактерии, клетки живых организмов, составные части клеток: вакуоль, ядро, цитоплазму и т.д. Можно понаблюдать за кровяными тельцами, строением растений и их частей и прочими объектами.

Сейчас существуют устройства, которые позволяют увидеть объемное 3-х мерное изображение изучаемого объекта. Называются такие устройства стереомикроскопы. При помощи такого оборудования чаще всего проводится изучение поверхности металла, древесины, пластмассы, минералов и других твёрдых предметов.

Словарик

Клетка — это элементарная единица строения всех живых организмов кроме вирусов.

Лупа — это самый простой увеличительный прибор, который состоит из двояковыпуклого увеличительного стекла, оправы и ручки (или штатива).

Микроскоп — это увеличительный прибор, который работает при помощи оптических линз и способен увеличивать изображение объекта в десятки, сотни или даже в тысячи раз.

Тубус — это деталь микроскопа, в которой расположены увеличительные линзы.

Окуляр — это верхняя часть тубуса микроскопа, состоящая из линзы и оправы и предназначенная для рассматривания изучаемого объекта.

Объектив — это нижняя часть тубуса микроскопа, включающая в себя несколько увеличительных стекл и оправу и предназначенная для дополнительного увеличения изображения объекта.

Штатив — это деталь микроскопа, предназначенная для соединения и удержания остальных деталей этого прибора.

Устройство светового микроскопа и правила работы с ним

6

Материалы и оборудование. Микроскопы: МБР-1, БИОЛАМ, МИКМЕД-1, МБС-1; комплект постоянных микропрепаратов

Микроскоп— это оптический прибор, позволяющий получить обратное изображение изучаемого объекта и рассмотреть мелкие детали его строения, размеры которых лежат за пределами разрешающей способности глаза.

Что такое разрешающая способность?

Представьте себе, что невооруженным глазом человек может различить две очень близко лежащие линии или точки лишь в том случае, если расстояние между ними будет не менее 0,10 мм (100 мкм). Если же это расстояние будет меньше, то две линии или точки сольются в одну. Таким образом, разрешающая способность человеческого глаза равна 100 мкм. Поэтому, чем больше разрешающая способность объектива, тем больше подробностей строения наблюдаемого объекта можно выявить. Для объектива (х8) разрешающая способность равна 1,68 мкм, для объектива (х40) – 0,52 мкм.

Лучший световой микроскоп примерно в 500 раз улучшает возможность человеческого глаза, т. е. его разрешающая способность составляет около 0,2 мкм или 200 нм.

Разрешающая способность и увеличение не одно и тоже. Если с помощью светового микроскопа получить фотографии двух линий, расположенных на расстоянии менее 0,2 мкм, то, как бы не увеличивать изображение, линии будут сливаться в одну. Можно получить большое увеличение, но не улучшить его разрешение.

Различают полезное ибесполезное увеличения. Под полезным понимают такое увеличение наблюдаемого объекта, при котором можно выявить новые детали его строения. Бесполезное — это увеличение, при котором, увеличивая объект в сотни и более раз, нельзя обнаружить новых деталей строения. Например, если изображение, полученное с помощью микроскопа (полезное!), увеличить еще во много раз, спроецировав его на экран, то новые, более тонкие детали строения при этом не выявятся, а лишь соответственно увеличатся размеры имеющихся структур.

В учебных лабораториях обычно используют световые микроскопы, на которых микропрепараты рассматриваются с использованием естественного или искусственного света. Наиболее распространенысветовые биологические микроскопы: БИОЛАМ, МИКМЕД, МБР (микроскоп биологический рабочий), МБИ (микроскоп биологический исследовательский) и МБС (микроскоп биологический стереоскопический). Они дают увеличение в пределах от 56 до 1350 раз.Стереомикроскоп (МБС) обеспечивает подлинно объемное восприятие микрообъекта и увеличивает от 3,5 до 88 раз.

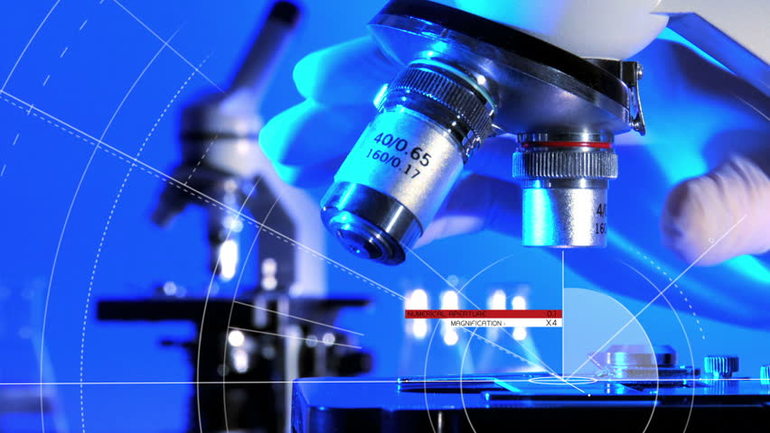

В микроскопе выделяют две системы: оптическую имеханическую (рис.1). Коптической системе относят объективы, окуляры и осветительное устройство (конденсор с диафрагмой и светофильтром, зеркало или электроосветитель).

Рисунок 1. Внешний вид микроскопов Биомед 1 и Биомед 2

Объектив — одна из важнейших частей микроскопа, поскольку он определяетполезное увеличение объекта. Объектив состоит из металлического цилиндра с вмонтированными в него линзами, число которых может быть различным. Увеличение объектива обозначено на нем цифрами. В учебных целях используют обычно объективы х8 и х40. Качество объектива определяет его разрешающая способность.

Объектив требует очень бережного обращения, особенно это касается объективов с большим увеличением, т.к. у них рабочее расстояние, т.е. расстояние от покровного стекла до фронтальной линзы, измеряется десятыми долями миллиметра. Например, рабочее расстояние для объектива (х40) составляет 0,6 мм.

Окуляр устроен намного проще объектива. Он состоит из 2-3 линз, вмонтированных в металлический цилиндр. Между линзами расположена постоянная диафрагма, определяющая границы поля зрения. Нижняя линза фокусирует изображение объекта, построенное объективом в плоскости диафрагмы, а верхняя служит непосредственно для наблюдения. Увеличение окуляров обозначено на них цифрами: х7, х10, х15. Окуляры не выявляют новых деталей строения, и в этом отношении их увеличениебесполезно. Таким образом, окуляр, подобно лупе, дает прямое, мнимое, увеличенное изображение наблюдаемого объекта, построенное объективом.

Для определения общего увеличения микроскопа следует умножить увеличение объектива на увеличение окуляра. Например, если окуляр дает 10-кратное увеличение, а объектив — 20-кратное, то общее увеличение 10×20 = 200 раз.

Осветительное устройство состоит из зеркала или электроосветителя, конденсора с ирисовой диафрагмой и светофильтром, расположенных под предметным столиком. Они предназначены для освещения объекта пучком света.

Зеркало служит для направления света через конденсор и отверстие предметного столика на объект. Оно имеет две поверхности: плоскую и вогнутую. В лабораториях с рассеянным светом используют вогнутое зеркало.

Электроосветитель устанавливается под конденсором в гнездо подставки.

Конденсор состоит из 2-3 линз, вставленных в металлический цилиндр. При подъеме или опускании его с помощью специального винта соответственно конденсируется или рассеивается свет, падающий от зеркала на объект.

Ирисовая диафрагма расположена между зеркалом и конденсором. Она служит для изменения диаметра светового потока, направляемого зеркалом через конденсор на объект, в соответствии с диаметром фронтальной линзы объектива и состоит из тонких металлических пластинок. С помощью рычажка их можно то соединить, полностью закрывая нижнюю линзу конденсора, то развести, увеличивая поток света.

Кольцо с матовым стеклом илисветофильтром уменьшает освещенность объекта. Оно расположено под диафрагмой и передвигается в горизонтальной плоскости.

Механическая система микроскопа состоит из подставки, коробки с микрометренным механизмом и микрометренным винтом, тубуса, тубусодержателя, винта грубой наводки, кронштейна конденсора, винта перемещения конденсора, револьвера, предметного столика.

Подставка — это основание микроскопа.

Коробка с микрометренным механизмом, построенном на принципе взаимодействующих шестерен, прикреплена к подставке неподвижно. Микрометренный винт служит для незначительного перемещения тубусодержателя, а, следовательно, и объектива на расстояния, измеряемые микрометрами. Полный оборот микрометренного винта передвигает тубусодержатель на 100 мкм, а поворот на одно деление опускает или поднимает тубусодержатель на 2 мкм. Во избежание порчи микрометренного механизма разрешается крутить микрометренный винт в одну сторонуне более чем на половину оборота.

Тубус илитрубка — цилиндр, в который сверху вставляют окуляры. Тубус подвижно соединен с головкой тубусодержателя, его фиксируют стопорным винтом в определенном положении. Ослабив стопорный винт, тубус можно снять.

Револьвер предназначен для быстрой смены объективов, которые ввинчиваются в его гнезда. Центрированное положение объектива обеспечивает защелка, расположенная внутри револьвера.

Тубусодержатель несет тубус и револьвер.

Винт грубой наводки используют для значительного перемещения тубусодержателя, а, следовательно, и объектива с целью фокусировки объекта при малом увеличении.

Предметный столик предназначен для расположения на нем препарата. В середине столика имеется круглое отверстие, в которое входит фронтальная линза конденсора. На столике имеются две пружинистые клеммы — зажимы, закрепляющие препарат.

Кронштейн конденсора подвижно присоединен к коробке микрометренного механизма. Его можно поднять или опустить при помощи винта, вращающего зубчатое колесо, входящее в пазы рейки с гребенчатой нарезкой.

Фантастические фотографии под микроскопом

Автор:06 сентября 2019 23:20

Нас окружает фантастический, удивительный и красивый мир за пределами возможностей человеческого зрения.

Трещина на металле

Источник:

Личинка стрекозы 25х

Источник:

Жало комара

Источник:

Марихуана

Источник:

Глаз стрекозы

Источник:

Передняя лапка самца жука-плавунца в 100x

Источник:

Куколки муравьев

Источник:

Панцирь аммонита

Источник:

Кристаллы парацетамола 20х

Источник:

Ленточный червяк

Источник:

Сирень

Источник:

Застежка-липучка

Источник:

Ржавчина

Источник:

Иголка с ниткой

Источник:

Балансирующие камушки во внутреннем ухе человека

Источник:

Бытовая пыль 22.000.000 х

Источник:

Глаз комара

22. Оптический микроскоп. Ход лучей в микроскопе. Полезное увеличение микроскопа.

Микроскоп — оптический прибор для получения увеличенных изображений объектов (или деталей их структуры), невидимых невооружённым глазом.

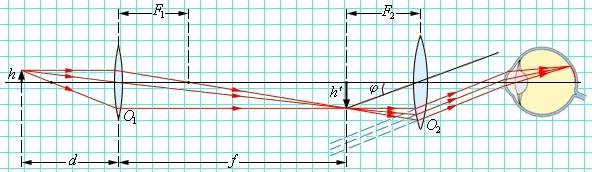

Микроскоп применяют для получения больших увеличений при наблюдении мелких предметов. Увеличенное изображение предмета в микроскопе получается с помощью оптической системы, состоящей из двух короткофокусных линз — объектива O1 и окуляра O2. Объектив даст действительное перевернутое увеличенное изображение предмета. Это промежуточное изображение рассматривается глазом через окуляр, действие которого аналогично действию лупы. То есть изображение в микроскопе получается перевернутым. Окуляр располагают так, чтобы промежуточное изображение находилось в его фокальной плоскости; в этом случае лучи от каждой точки предмета распространяются после окуляра параллельным пучком.

Полезное увеличение микроскопа — такое увеличение, при котором предмет, имеющий размер, равный пределу разрешения микроскопа, имеет изображение, размер которого равен пределу разрешения глаза.

Полезное увеличение микроскопа находится в области 500 — 1000-кратной величины апертуры объектива. Нормальным увеличением микроскопа называется такое, которое получается при 500 А и диаметре зрачка выхода, равном 1 мм.

Полезное увеличение микроскопа в среднем равно 1000-кратному.

Полезное увеличение микроскопа определяется увеличением объектива, поэтому на совершенствование объективов обращается серьезное внимание.

Полезное увеличение N микроскопа должно быть подобрано так, чтобы при этом была рациональным образом использована разрешающая сила объектива микроскопа. Для этого необходимо, чтобы угловая величина изображения наблюдаемой детали по отношению к центру зрачка глаза была бы не меньше 2 минут, а еще лучше, как принято считать, доходила бы до 4 минут, что обусловлено разрешающей способностью глаза.

23. Разрешающая способность и предел разрешения микроскопа. Пути повышения разрешающей способности.

Одной из важнейших характеристик микроскопа является его разрешающая способность. Разрешение — способность оптического прибора воспроизводить изображение близко расположенных объектов. Линейный предел разрешения микроскопа, то есть минимальное расстояние между точками предмета, которые изображаются как раздельные, зависит от длины волны и числовой апертуры микроскопа:

σ=λ/2A

Апертура — характеристика оптического прибора, описывающая его способность собирать свет и противостоять дифракционному размытию деталей изображения.

A = nSin(α/2), где n — показатель преломления той среды, в которой находится предмет и из которой исходят лучи, а α — угол, составляемый крайними лучами, идущими из предмета и попадающими еще в объектив.

Повысить разрешающую способность микроскопа можно двумя способами: либо увеличивая апертуру объектива, либо уменьшая длину волны света, освещающего препарат.

24.Специальные методы микроскопии: метод темного поля, поляризационный, люминесцентный микроскоп.

Метод исследования в темном поле впервые был предложен австрийскими

учеными Р. Зигмонди и Р. Зидентопфом в 1903 году и подходит для

рассеивающих свет объектов.

В основе метода лежит освещение препарата полым конусом света,

внутренняя апертура которого превосходит числовую апертуру применяемого

объектива. Поскольку ни один прямой луч от

осветителя в объектив попасть не может, при

отсутствии объекта поле зрения микроскопа

будет темным. Объект, помещенный на

предметный столик, будет рассеивать свет во

все стороны, в том числе и в сторону объектива,

благодаря чему на темном фоне будет видно

контрастное изображение объекта.

В микроскопе проходящего света тип

освещения создается посредством кольцевой

диафрагмы в конденсоре (рис. 8). В случае,

когда в исследованиях используется объектив с

высокой числовой апертурой, есть вероятность,

что часть света все же будет попадать объектив.

По этой причине используются

специализированные объективы, имеющие

встроенную внутреннюю ирисовую диафрагму,

которая позволяет уменьшать эффективное значение NAobj до величины,

достаточной для наблюдения в темном поле.

Поляризационная микроскопия – это метод наблюдения в поляризованном свете для микроскопического исследования препаратов, включающих оптически анизотропные элементы (или целиком состоящих из таких элементов). Таковыми являются многие минералы, зёрна в шлифах сплавов, некоторые животные и растительные ткани и пр. Оптические свойства анизотропных микрообъектов различны в различных направлениях и проявляются по-разному в зависимости от ориентации этих объектов относительно направления наблюдения и плоскости поляризации света, падающего на них. Наблюдение можно проводить как в проходящем, так и в отражённом свете. Свет, излучаемый осветителем, пропускают через поляризатор. Сообщенная ему при этом поляризация меняется при последующем прохождении света через препарат (или отражении от него). Эти изменения изучаются с помощью анализатора и различных оптических компенсаторов. Анализируя такие изменения, можно судить об основных оптических характеристиках анизотропных микрообъектов: силе двойного лучепреломления, количестве оптических осей и их ориентации, вращении плоскости поляризации, дихроизме.

Метод исследования в свете люминесценции (люминесцентная микроскопия, или флуоресцентная микроскопия) состоит в наблюдении под микроскопом зелено-оранжевого свечения микрообъектов, которое возникает при их освещении сине-фиолетовым светом или не видимыми глазом ультрафиолетовыми лучами. В оптическую схему микроскопа вводятся два светофильтра. Один из них помещают перед конденсором. Он пропускает от источника-осветителя излучение только тех длин волн, которые возбуждают люминесценцию либо самого объекта (собственная люминесценция), либо специальных красителей, введённых в препарат и поглощённых его частицами (вторичная люминесценция). Второй светофильтр, который установлен после объектива, пропускает к глазу наблюдателя (или на фоточувствительный слой) только свет люминесценции. В люминесцентной микроскопии используют освещение препаратов как сверху (через объектив, который в этом случае служит и конденсором), так и снизу, через обычный конденсор. Наблюдение при освещении сверху иногда называют «люминесцентной микроскопией в отражённом свете» (этот термин условен — возбуждение свечения препарата не является простым отражением света). Его часто используют совместно с наблюдением по фазово-контрастному методу в проходящем свете. Метод нашел широкое применение в микробиологии, вирусологии, гистологии, цитологии, в пищевой промышленности, при исследовании почв, в микрохимическом анализе, в дефектоскопии. Такое многообразие применений объясняется очень высокой цветовой чувствительностью глаза и высокой контрастностью изображения самосветящегося объекта на тёмном нелюминесцирующем фоне. Кроме того, информация о составе и свойствах исследуемых веществ, которую можно получить, зная интенсивность и спектральный состав их люминесцентного излучения, имеет огромную ценность.

Оптические аберрации в микроскопе | Микроскопия — Микросистемы

Аберрации – это искажения изображения, вызванные отклонением луча от идеальной траектории движения в реальной оптической системе. Идеальная траектория оптического луча показана на всех рисунках, представленных выше, иными словами – это математическая модель распространения света и построения стигматического изображения.

Аберрации делятся на два класса: монохроматические и хроматические. Монохроматические аберрации обусловлены геометрией линзы или зеркала и возникают, как при отражении света, так и при его преломлении. Они появляются даже при использовании монохроматического (узкого участка спектра) света, отсюда и название.

Хроматические аберрации вызваны дисперсией (расщепление света на спектр), изменение линзы по показателю преломления с длиной волны. Из-за дисперсии различные длины волн света фокусируются в разных точках. Хроматическая аберрация не появляется, когда используется монохроматический свет.

Рисунок 1. Глубина резкости. Глубина фокуса

Простейшие монохроматические аберрации – расфокусировку и искажение на наклонной плоскости, исправляются смещением объектива вдоль оптической оси, чтобы совместить фокусную плоскость линзы с плоскостью изображения. Чем больше глубина резкости объектива, тем легче сфокусироваться на объекте. В быту люди очень часто путают понятия глубины резкости изображения в пространстве (ГРИП) и глубину фокуса, рисунок 1. Чтобы объект был чётко виден, необходимо, что он располагался между дальней и ближней точками глубины резкости. Посмотрите на рисунок 9, две маленькие вертикальные стрелочки на рисунке справа – это размер светового пятна, то есть изображение объекта, который мы рассматриваем под микроскопом. Оптика Olympus скорректирована на бесконечность, это значит, что лучи получаемого изображения параллельны, рисунок 2. Параллельные лучи преломляются линзами Вашего глаза (роговицей, хрусталиком, стекловидным телом) и фокусируется на светочувствительной сетчатка, регистрирующей изображение.

Рисунок 2. Увеличение в микроскопе

Сферическая аберрация (Аберрация осевых точек в контексте монохроматических аберраций) – это искажение изображения, из-за несовпадения фокусов (мест пересечения) световых пучков. Происходит, когда периферийные части линзы преломляют лучи сильнее, чем центральные. Из-за этих искажений изображение размыто, как бы не фокусировали объектив, например, если сфокусироваться на центре изображения, то края будут размыты, если сфокусироваться на краях изображения, то центр будет размыт. Есть очень простой опыт, чтобы увидеть эти аберрации: Для проведения опыта: поставьте два листа плотного черного картона параллельно друг другу. В одном из листов проделайте два миллиметровых отверстия по центру на расстоянии 1 см друг от друга. Закройте отверстия кусочком матового стекла, как показано на рисунке 3а, и установите перед матовым стеклом лампу. между двумя листами картона пометите собирающую линзу, включите лампу и попытайтесь получить изображение точек на поверхности картона. Как бы вы не двигали линзу, чёткого изображения не получится, потому что пучки света, проходящие через периферию линзы, буду сфокусированы на более близком расстоянии, чем пучки, прошедшие через центральную часть.

Рисунок 3. Сферическая аберрация. Опыт. 1- линза,

2 – перфорированный картон, 3 – матовое стекло,

4 – картон без отверстий, б – картонный круг с отверстием по центру

А теперь закроем периферию линзы толстым картоном с вырезом по центру, как показано на рисунке 3б, и тогда мы получим изображение нескольких точек, рисунок 4 (если используется лампа накаливания, то мы увидим наиболее яркие точки на раскалённой нити) или одного пятна. Устройство, ограничивающее поток света через линзу, называется – диафрагма.

Рисунок 4. Полученное изображение

Эту аберрацию устраняют добавлением линз с обратной кривизной в оптическую систему.

Рисунок 5. а) ход лучей в собирающей линзе. б) ход лучей в рассеивающей линзе

Коматическая аберрация (кома) – это частный случай сферической аберрации при преломлении боковых лучей. Боковые лучи, преломляясь, не собираются в одной точке, поэтому на изображении эти искажения видны в виде точек с размытым «хвостом», похожие на «кометы», рисунок 8. Исправляются эти аберрации, как и сферические. Дополнительно могут быть подточены края рассеивающей линзы.

Рисунок 6 Коматическая аберрация

Рисунок 7. исправление сферической аберрации

Рисунок 8. Коматические аберрации на изображении.

Астигматизм – это искажение, при котором лучи, распространяющиеся в одном направлении и по одной прямой, в перпендикулярных плоскостях, имеют разное фокусное расстояние, из-за чего изображение будет размыто в одной из плоскостей (горизонтально или вертикально). Это одна из немногих аберраций, у которой есть определённая польза, а именно возможность точной фокусировки. Например, астигматизм используют для STORM микроскопии. Цилиндрическая линза может быть введена в систему визуализации для создания астигматизма, который позволяет измерять положение источника света с ограниченной дифракцией по вертикали (оси Z). Для фокусировки астигматизм используется в оптических головках проигрывателей компакт-дисков. Линза с астигматизмом проецирует овальную точку на диск, и по ориентации овала датчики дисковода определяют на каком расстоянии находится головка считывателя, не позволяя ей поцарапать диск. В лазерах астигматизм используется для проецирования точки в линию. Исправляется астигматизм – точной выточкой линзы. Линза должна быть круглой, чтобы фокус двух перпендикулярных лучей в одной точке.

Рисунок 9. Астигматизм. S1 – фокус первого луча в фиолетовой плоскости. T1 – фокус второго луча в красной плоскости

Рисунок 10. Астигматические аберрации

Кривизна поля изображения – это аберрация при которой изображение объекта не плоское, а выгнутое или вогнутое. Для устранения этого явления используют: диафрагму, астигматизм, промежуточные изогнутые линзы, которые корректируют его по краям (с каждой следующей линзой сферизация уменьшается). Обратите внимание, линза окуляров всех хороших микроскопов немного вогнута, а проецируемое объективом искривлённое изображение, выглядит плоским для наблюдателя.

Рисунок 11. Кривизна поля

Дисторсия – искажение при котором линейное увеличение, в поле зрения объектива, неравномерно. Эту аберрацию используют в оптике для специальных фотографических объективов типа «рыбий глаз», калейдоскопах и других оптических приборах. Для микроскопии это явление неприемлемо и его исправляют при помощи диафрагмы, линзы френеля и использования линз с разной кривизной.

Рисунок 12. Дисторсия: Сверху: дисторсия «подушка», посередине «бочка» или «рыбий глаз»

Хроматические аберрации – искажения, возникающие из-за того, что волны разной длины (разного цвета) не сфокусированы в одной точке. Из-за этих аберраций вы можете видеть дисперсию света по краям объектов на изображении, как показано на рисунке 13. Любая линза преломляет свет с разными длинами волн по-разному, из-за дисперсии оптических сред. Именно на эти аберрации обращают внимание в первую очередь, при выборе объектива, потому что их обнаружить легче всего, рисунок 13. Существует два типа хроматических аберраций: осевая (продольная) и поперечная (боковая). Осевая аберрация возникает, когда световые волны различной длины фокусируются на разных расстояниях от линзы (смещение фокуса). Поперечная аберрация возникает, когда разные длины волн фокусируются в разных положениях в фокальной плоскости, поскольку увеличение и/или искажение линзы также зависит от длины волны. Боковая аберрация характерна для коротких фокусных расстояний.

Рисунок 13. Хроматические аберрации на нижнем изображении

Полностью компенсировать хроматические аберрации практически невозможно, поэтому их компенсируют только для определённой части спектра. Минимизировать эти аберрации можно с помощью линз Френеля, дифракционных оптических элементов и ахроматического дублета. Ахроматический дублет – это система, состоящая из двух отдельных линз, с разной дисперсией. Как правило, один элемент представляет собой отрицательный (вогнутый) элемент, изготовленный из кремневого стекла, имеющего относительно высокую дисперсию, а другой представляет собой положительный (выпуклый) элемент, изготовленный из стекла с более низкой дисперсией. Эти линзы, установленные рядом друг с другом, компенсируют хроматическую аберрацию друг друга, рисунок 15.

Рисунок 14. Не скорректированные хроматические аберрации

Рисунок 15. Ахроматический дублет

Вышеперечисленные монохроматические аберрации относятся к так называемым аберрациям третьего порядка и рассчитываются для параксиальной области т.е. области лежащей вблизи оптической оси. Разность между аберрациями, рассчитанными по реальному ходу луча и формулам теории третьего порядка называется аберрациями высших порядков.

В теории аберраций высших порядков выделяют следующие дополнительные аберрации, не имеющие аналогов в третьем порядке:

Аберрации 5-го порядка:

— Птера – крыловидная аберрация

— Сагитта – стреловидная аберрация

Аберрации 7-го порядка – еще две дополнительных:

— Моноптера

— Бисагитта

В более высоких порядках новых аберраций не выделяется.

Следует отметить, что в реальной оптической системе сочетаются все типы аберраций одновременно, а на рисунках представлены лишь схематические модели отдельных аберраций. Выделение отдельных видов аберрация при исследовании сложной аберрационной фигуры рассеяния — искусственный прием для исследования и анализа данного явления.

По вопросам консультации и поставки — свяжитесь с нами любым удобным способом:

+7 (495) 234-23-32

Форма обратной связи