Радиосигнал телевидения — это… Что такое Радиосигнал телевидения?

- Радиосигнал телевидения

- 1. Радиосигнал вещательного телевидения или радиосигнал цифрового телевизионного вещания

Употребляется в документе:

ГОСТ Р 52023-2003Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний

Телекоммуникационный словарь. 2013.

- Радиосигнал системы кабельного распределения

- Радиосистема ближней навигации

Смотреть что такое «Радиосигнал телевидения» в других словарях:

радиосигнал телевидения — 3.1.47 радиосигнал телевидения: Радиосигнал вещательного телевидения или радиосигнал цифрового телевизионного вещания. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

радиосигнал вещательного телевидения

Радиосигнал вещательного телевидения — 66. Радиосигнал вещательного телевидения Совокупность радиосигналов изображения и звукового сопровождения одной телевизионной программы Источник: ГОСТ 21879 88: Телевидение вещательное. Термины и определения оригинал документа … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Радиосигнал системы кабельного распределения — 1. Сигнал несущей, модулированный цифровым сигналом транспортного потока цифрового вещательного телевидения Употребляется в документе: ГОСТ Р 52593 2006 … Телекоммуникационный словарь

Радиосигнал вещательного телевидения — 1. Совокупность радиосигналов изображения и звукового сопровождения одной телевизионной программы Употребляется в документе: ГОСТ 21879 88 Телевидение вещательное. Термины и определения … Телекоммуникационный словарь

ГОСТ Р 52023-2003: Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний — Терминология ГОСТ Р 52023 2003: Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний оригинал документа: 3.1.38 «пилотное регулирование»: Способ автоматической стабилизации … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ГОСТ 21879-88: Телевидение вещательное. Термины и определения — Терминология ГОСТ 21879 88: Телевидение вещательное. Термины и определения оригинал документа: 150. 2 T импульс Телевизионный измерительный сигнал, имеющий форму синусквадратичной функции за один ее период между нулевыми значениями и длительность … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Радиосвязь

Спутниковая связь — Спутник связи Syncom 1 Спутниковая связь один из видов космической радиосвязи, основанный на использовании искусственных спутников земли в качестве ретрансляторов. Спутниковая связь осуществляе … Википедия

Радио — (Radio) Определение радио, история возникновения радио Определение радио, история возникновения радио, радиовещание Содержание Содержание 1.Главное о . 2.История возникновения радио. Вопрос о приорва в изобретении радио. 3.Радиовещание.… … Энциклопедия инвестора

Многолучевое распространение

ОСНОВЫ ПЕРЕДАЧИ РАДИО- И СВЕТОВЫХ СИГНАЛОВ: НЕВИДИМАЯ СРЕДА

Основное различие между беспроводной и проводной сетями состоит в использовании различных сред передачи. В проводных сетях используются медные кабели, по которым с помощью электрического тока и передается информация. В беспроводная сетях используются радиочастотные и световые сигналы, передающие информацию через воздушную среду. В данной главе мы продолжим рассмотрение концепций, общих для беспроводных сетей всех типов, с упором на радиочастотные и световые сигналы.

Беспроводные приемопередатчики

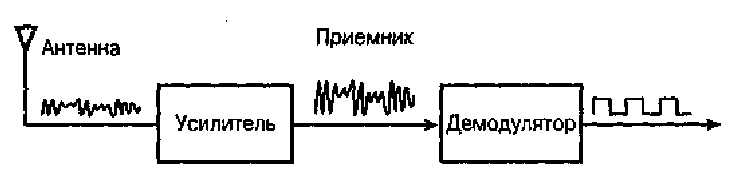

Беспроводной приемопередатчик состоит из приемника и передатчика. В передатчике в ходе процесса, получившего название модуляция (modulation), электрические цифровые сигналы, поступившие из компьютера, преобразуются в радио- или световые волны, которые по своей сути являются аналоговыми сигналами. Затем эти сигналы усиливаются и подаются на антенну (antenna). В пункте назначения приемник выделяет из шумов относительно слабые сигналы и демодулирует их, преобразуя затем в данные, приемлемые для компьютера пункта назначения. Элементы, показанные рис. 3.1, составляют то, что принято называть приемопередатчиком, который реализуется аппаратно и является частью платы интерфейса беспроводной сети.

Рис. 3.1. В беспроводной сети сигналы подвергаются процессам усиления и модуляции

Что такое радиосигналы?

Радиосигналы (RF signals) — это электромагнитные волны, которые система связи использует для передачи информации через воздушную среду от одной точки к другой. Такие сигналы используются уже много лет. Именно благодаря им мы можем слушать радиопередачи и смотреть телевизионные трансляции. В действительности радиосигналы являются более распространенным средством передачи данных, чем беспроводные сети.

Параметры радиосигналов

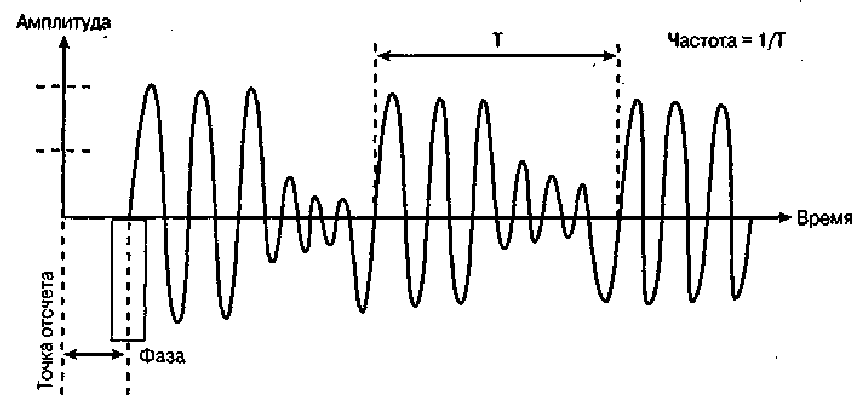

Радиосигнал передается от антенны передающей станции к антенне приемной. Сигнал, подаваемый на антенну, характеризуется амплитудой, частотой и фазой (рис.3.2). За счет изменения этих параметров можно посредством радиосигналов передавать информацию.

Амплитуда определяет интенсивность радиочастотного сигнала. Мерой амплитуды является мощность, которая аналогична затраченным усилиям человека, преодолевающего на велосипеде определенное расстояние. Мощность — это количество энергии, необходимой для преодоления сигналом определенного расстояния. Если мощность возрастает, то увеличивается и дальность связи.

Рис. 3.2. Основными параметрами радиочастотного сигнала являются амплитуда, частота и фаза

Поскольку радиосигнал распространяется через воздушную среду, его амплитуда уменьшается. В случае отсутствия препятствий радиосигналы испытывают то, что инженеры называют

достаточно далеко от антенны. Следовательно, сигнал должен обладать достаточной мощностью для того, чтобы преодолеть нужное расстояние и иметь после этого уровень, достаточный для выделения его из шумов приемным устройством.

Однако способность приемника улавливать сигнал зависит и от наличия других радиочастотных сигналов. Чтобы проиллюстрировать это, представим двух людей, Эрика и Серину, которые разделены расстоянием примерно в 7 м (20 футов) и пытаются разговаривать. Серина, выполняя роль передатчика, говорит достаточно громко, чтобы Эрик, приемник, мог слышать каждое ее слово. Если их ребенок, Мэдисон, громко кричит, Эрик может пропустить несколько слов. В данном случае эффективная связь невозможна из-за помехи со стороны ребенка. Или Эрик и Серина должны подойти ближе друг к другу, или Серина должна говорить еще громче. Это хорошая аналогия того, как передатчики и приемники беспроводной системы используют для связи радиочастотные сигналы.

Частота (frequency) свидетельствует о том, сколько раз в секунду сигнал повторяет сам себя1. Единица измерения частоты — герц (Гц), значение частоты соответствует числу циклов, происходящих в течение секунды. Например, беспроводная локальная сеть стандарта 802.lib работает на частотах порядка 2,4 Гбит/с; это означает, что количество циклов колебаний составляет примерно 2 400 000 000 в секунду.

Фаза соответствует тому, насколько далеко сигнал отстоит от какой-то исходной точки 2 Традиционно принято считать, что каждый цикл сигнала соответствует повороту фазы на 360 градусов. Например, сдвиг фазы сигнала может составлять 90 градусов, это означает, что сдвиг фазы равен четверти (90/360 = 1/4) от полного цикла сигнала. Изменение фазы может быть использовано для передачи информации. Так, сдвиг фазы сигнала на 30 градусов можно представить как двоичную 1, а сдвиг фазы на 60 градусов — как двоичный 0. Важным преимуществом представления данных в виде

сдвигов фазы является снижение влияния затухания сигнала при его распространении через среду. Затухание обычно влияет на амплитуду, а не на фазу сигнала.

Преимущества и недостатки радиочастотных сигналов

Преимущества радиочастотных сигналов по сравнению сосветовыми (табл. 3.1) делают их эффективными для применения в большей части беспроводных сетей. Большинство стандартов беспроводных сетей, таких как 802.11 и Bluetooth, регламентируют применение именно радиочастотных сигналов.

Таблица 3.1. Преимущества и недостатки радиочастотных сигналов

Преимущества | Недостатки |

Относительно большая дальность связи, до 35 км, при условии прямой видимости | Меньшая пропускная способность, порядка Мбит/с |

Высокая работоспособность в условиях сла- бого и сильного тумана; только сильный дождь ухудшает характеристики | Подверженность помехам со стороны внеш- них систем, использующих радиоволны |

Не требуется лицензия (только для систем стандарта 802.11) | Низкая защищенность, поскольку радиовол- ны распространяются за пределы строений |

Искажение радиочастотного сигнала

Радиочастотные сигналы подвержены искажениям, которые обусловлены помехами и многолучевым распространением. Они влияют на связь между отправителем и получателем, часто снижая ее характеристики и вызывая недовольство пользователей.

Помехи

Помехи (interference) возникают, когда приемной станции одновременно достигают два сигнала, предположительно одной и той же частоты и фазы. Это похоже на то, как если бы человек пытался одновременно слушать двух говорящих. В подобной ситуации приемная плата интерфейса беспроводной сети делает ошибки при декодировании информации.

Федеральная комиссия связи США (FederalCommunicationCommission, FCC) регламентирует использование большинства частотных диапазонов и типов модуляции, чтобы системы не создавали взаимных помех. Однако избежать их все равно не удается, особенно если системы работают в диапазонах, не подлежащих лицензированию. Пользователи могут свободно устанавливать и использовать не подлежащее лицензированию оборудование, в том числе беспроводные локальные сети, не координируя с кем-либо его использование и не беспокоясь о создаваемых им помехах.

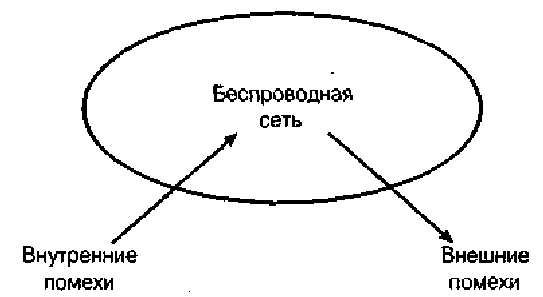

На рис. 3.3 схематично представлены различные формы помех. Внутренние помехи возникают тогда, когда внешние сигналы мешают распространению радиосигналов беспроводной сети. Эти помехи могут вызывать ошибки в информационных разрядах передаваемого сигнала. Приемник обнаруживает ошибки, в результате осуществляется повторная передача, а пользователь, возможно, замечает задержку связи. Сильные внутренние помехи могут возникать, если неподалеку работает другая радиосистема на той же частоте и с тем же типом модуляции. Примером могут служить две беспроводные локальные сети, работающие в одних и тех же нелицензируемых диапазонах и развернутые неподалеку одна от другой.

Рис. 3.3. Помехи могут быть внутренними и внешними

Другими источниками внутренних помех могут быть беспроводные телефоны, микроволновые печи и устройства стандарта Bluetooth. Если используются радиочастотные устройства таких типов, пропускная способность беспроводной сети может существенно снизиться — вследствие повторных передач и возрастания в сети конкуренции за право доступа к среде. Поэтому развертывание сети следует тщательно планировать и учитывать при этом другие радиоустройства, которые могут создавать помехи беспроводной сети.

Одним из наилучших способов борьбы с радиочастотными помехами является удаление их источников. Например, в компании могут запретить использование беспроводных телефонов, работающих в том же частотном диапазоне, что и беспроводная сеть. Однако, невозможно полностью ограничить использование потенциальных источников помех, например, устройств стандарта Bluetooth. Если помехи становятся серьезной проблемой, следует выбрать беспроводную сеть, работающую в частотном диапазоне, в котором не возникает конфликтов.

Внешние помехи возникают тогда, когда сигналы радиочастотной системы создают помехи другим системам. Как и в случае внутренних помех, сильные внешние помехи могут возникнуть, если беспроводная сеть находится в непосредственной близости от другой системы. Поскольку мощность сигналов, передаваемых в беспроводной сети, относительно невелика, внешние помехи редко вызывают какие-то проблемы.

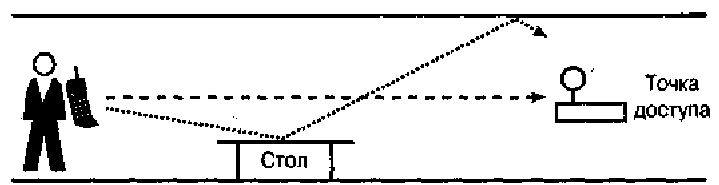

Многолучевое распространение происходит тогда, когда один и тот же радиосигнал приходит к узлу назначения (точке доступа) различными путями (рис. 3.4). Одна его часть достигает точки назначения, распространяясь по прямой, другая — отразившись от поверхности стола, а затем от потолка. Поэтому часть сигнала проходит больший путь до приемника, т.е. испытывает дополнительную задержку.

Рис. 3.4. Препятствия могут вызывать отражения сигнала в различных направлениях

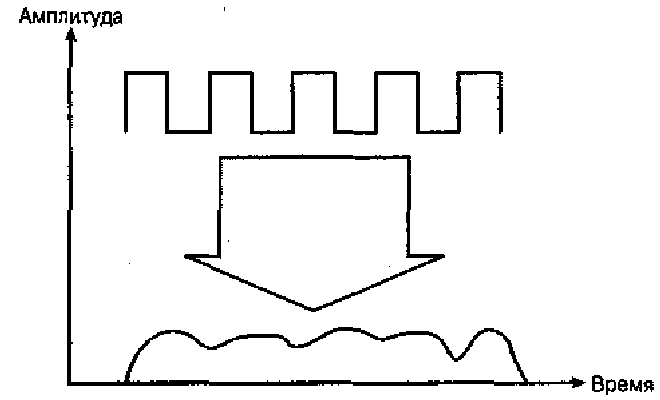

Многолучевое распространение приводит к тому, что информационные символы, представленные в виде радиосигнала, смазываются (рис. 3.5). Поскольку информация, подлежащая передаче, заключена именно в форме сигнала, приемник делает ошибки при выделении информации из сигналов. Если задержки достаточно велики, пакеты принимаются с ошибками, особенно при большой скорости передачи данных. А приемник не в состоянии различать символы и правильно интерпретировать их соответствующие биты. При многолучевом распространении приемная

станция в процессе контроля ошибок обнаруживает значительное их количество.

В результате передающая станция вынуждена повторно передавать фреймы. При многолучевом распространении и, как следствие, повторных передачах пользователи ощущают снижение характеристик сети. Например, сигналы стандарта 802.11 в домах и офисах могут испытывать задержку порядка 50 не, в то время как заводизготовитель ориентируется на задержку в 300 не. Следовательно, многолучевое распространение не будет представлять серьезной проблемы при домашнем использовании беспроводных сетей и в офисах. Но на заводах станки и металлическое стеллажи имеют множество поверхностей, от которых радиочастотные сигналы отражаются и вследствие этого распространяются совершенно беспорядочно. Поэтому на складах, заводах и в других помещениях, где есть различные металлические препятствия, проблема многолучевого распространения может оказаться весьма серьезной.__

Рис. 3.5. Смазывание сигналов из-за многолучевого распространения ведет к появлению ошибок

Что же делать, если такие сложности возникли? Оставим в стороне вариант освобождения здания от столов и стеллажей. Для обеспечения отказоустойчивости системы применяют метод диверсификации (разнообразия). В данном случае диверсификация может быть осуществлена за счет использования двух антенн для каждой радиоплаты интерфейса сети с тем, чтобы усилить разницу между сигналами, принимаемыми разными антеннами, и обрабатывать лучший из них. Антенны должны быть физически удалены от радиостанции, чтобы одна из них наверняка была меньше подвержена многолучевому распространению. Иными словами, смешанный сигнал, принимаемый одной антенной, должен быть ближе к оригиналу, чем сигнал, достигающий другой антенны. Приемник использует методы фильтрации сигнала и программное обеспечение принятия решений, чтобы выбрать для демодуляции лучший из двух сигналов. В действительности возможен и обратный вариант: когда не приемник, а передатчик выбирает лучшую антенну, излучающую в другом направлении.

Полезный радиосигнал — это… Что такое Полезный радиосигнал?

- Полезный радиосигнал

- 1. Радиосигнал с частотой и классом излучения, предназначенными для радиоприема заданным радиоприемным устройством

Употребляется в документе:

ГОСТ 23611-79Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Термины и определения

Телекоммуникационный словарь. 2013.

- Полевая нагнетательно-осушительная установка

- Полезный сигнал

Смотреть что такое «Полезный радиосигнал» в других словарях:

Полезный радиосигнал — 9. Полезный радиосигнал Радиосигнал с частотой и классом излучения, предназначенными для радиоприема заданным радиоприемным устройством Источник: ГОСТ 23611 79: Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Термины и определения … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ГОСТ 23611-79: Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Термины и определения — Терминология ГОСТ 23611 79: Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Термины и определения оригинал документа: Electromagnetic compatibility of radioelectronic equipment 1 Определения термина из разных документов: Electromagnetic… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

РД 45.298-2002: Оборудование аналоговых транкинговых систем подвижной радиосвязи. Общие технические требования — Терминология РД 45.298 2002: Оборудование аналоговых транкинговых систем подвижной радиосвязи. Общие технические требования: 3.1 абонент (сети связи): Физическое или юридическое лицо, имеющее договорные отношения соператором связи на получение… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ГОСТ 24375-80: Радиосвязь. Термины и определения — Терминология ГОСТ 24375 80: Радиосвязь. Термины и определения оригинал документа: 304. Абсолютная нестабильность частоты радиопередатчика Нестабильность частоты передатчика Определения термина из разных документов: Абсолютная нестабильность… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

селективность — (избирательность) радиоприёмника, его способность выделять полезный радиосигнал на фоне посторонних электромагнитных колебаний (помех). Параметр, характеризующий эту способность количественно. Наиболее распространена частотная селективность. * *… … Энциклопедический словарь

Блокирование — 46. Блокирование*** Ндп. Забитие Изменение отклика на полезный радиосигнал при наличии на входе радиоприемного устройства хотя бы одной радиопомехи Источник: ГОСТ 23611 79: Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Термины и… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Избирательность — 9. Избирательность Возможность измерения концентрации вредного вещества на фоне сопутствующих веществ Источник: ГОСТ 12.1.016 7 … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

СЕЛЕКТИВНОСТЬ — (избирательность) радиоприемника его способность выделять полезный радиосигнал на фоне посторонних электромагнитных колебаний (помех). Параметр, характеризующий эту способность количественно. Наиболее распространена частотная селективность … Большой Энциклопедический словарь

Селективность радиоприёмника — избирательность радиоприёмника, способность радиоприёмника отличать полезный радиосигнал от посторонних (мешающих радиоприёму) электромагнитных колебаний различного происхождения и выделять его; параметр радиоприёмника, количественно… … Большая советская энциклопедия

Искажения сигнала — изменение сигнала, вызванное несовпадением идеальных и реальных характеристик системы его обработки и передачи. Содержание 1 Виды искажений 1.1 Нелинейные искажения … Википедия

Радиоволны — Википедия

Анимированная схема излучения радиоволн

Анимированная схема излучения радиоволнРадиово́лны — электромагнитные волны с частотами до 3 ТГц, распространяющиеся в пространстве без искусственного волновода[1][2]. Радиоволны в электромагнитном спектре располагаются от крайне низких частот вплоть до инфракрасного диапазона. С учётом классификации Международным союзом электросвязи[3][4] радиоволн по диапазонам, к радиоволнам относят электромагнитные волны с частотами от 0,03 Гц до 3 ТГц, что соответствует длине волны от 10 млн. километров до 0,1 миллиметра.

В широком смысле радиоволнами являются всевозможные волновые процессы электромагнитного поля в аппаратуре (например, в волноводных устройствах, в интегральных схемах СВЧ и др.), в линиях передачи и, наконец, в природных условиях, в среде, разделяющей передающую и приёмную антенны[5].

Радиоволны, являясь электромагнитными волнами, распространяются в свободном пространстве со скоростью света. Естественными источниками радиоволн являются вспышки молний и астрономические объекты. Искусственно созданные радиоволны используются для стационарной и подвижной радиосвязи, радиовещания, радиолокации, радионавигации, спутниковой связи, организации беспроводных компьютерных сетей и в других бесчисленных приложениях.

В зависимости от значения частоты (длины волны) радиоволны относят к тому или иному диапазону радиочастот (диапазону длин волн). Можно также вести классификацию радиоволн по способу распространения в свободном пространстве и вокруг земного шара[6].

Диапазоны радиочастот и длин радиоволн[править | править код]

Радиочастоты — частоты или полосы частот в диапазоне от 3 Гц до 3000 ГГц, которым присвоены условные наименования. Этот диапазон соответствует частоте переменного тока электрических сигналов для вырабатывания и обнаружения радиоволн. Так как большая часть диапазона лежит за границами волн, которые могут быть получены при механическом колебании, радиочастоты обычно относятся к электромагнитным колебаниям.

Закон РФ «О связи» устанавливает следующие понятия, относящиеся к радиочастотам:

- радиочастотный спектр — совокупность радиочастот в установленных Международным союзом электросвязи пределах, которые могут быть использованы для функционирования радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств;

- радиочастота — частота электромагнитных колебаний, устанавливаемая для обозначения единичной составляющей радиочастотного спектра;

- распределение полос радиочастот — определение предназначения полос радиочастот посредством записей в Таблице распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации, на основании которых выдаётся разрешение на использование конкретной полосы радиочастот, а также устанавливаются условия такого использования.

Использование диапазонов по радиослужбам регламентируется Регламентом радиосвязи Российской Федерации и международными соглашениями.

По регламенту международного союза электросвязи радиоволны разделены на диапазоны от 0.3*10N Гц до 3*10N Гц, где N — номер диапазона. Российский ГОСТ 24375—80 почти полностью повторяет эту классификацию.

| Обозн-е МСЭ | Длины волн | Название волн | Диапазон частот | Название частот | Энергия фотона, E=hν{\displaystyle E=h\nu } | Применение |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ELF | 100 Мм — 10 Мм | Декамегаметровые | 3—30 Гц | Крайне низкие (КНЧ) | 12,4 фэВ — 124 фэВ | Связь с подводными лодками, геофизические исследования |

| SLF | 10 Мм — 1 Мм | Мегаметровые | 30—300 Гц | Сверхнизкие (СНЧ) | 124 фэВ — 1,24 пэВ | Связь с подводными лодками, геофизические исследования |

| ULF | 1000 км — 100 км | Гектокилометровые | 300—3000 Гц | Инфранизкие (ИНЧ) | 1,24 пэВ — 12,4 пэВ | Связь с подводными лодками |

| VLF | 100 км — 10 км | Мириаметровые | 3—30 кГц | Очень низкие (ОНЧ) | 12,4 пэВ — 124 пэВ | Служба точного времени, радиосвязь с подводными лодками |

| LF | 10 км — 1 км | Километровые | 30—300 кГц | Низкие (НЧ) | 124 пэВ — 1,24 нэВ | Радиовещание, радиосвязь земной волной, навигация |

| MF | 1000 м — 100 м | Гектометровые | 300—3000 кГц | Средние (СЧ) | 1,24 нэВ — 12,4 нэВ | Радиовещание и радиосвязь земной волной и ионосферная |

| HF | 100 м — 10 м | Декаметровые | 3—30 МГц | Высокие (ВЧ) | 12,4 нэВ — 124 нэВ | Радиовещание и радиосвязь ионосферная, загоризонтная радиолокация, рации |

| VHF | 10 м — 1 м | Метровые волны | 30—300 МГц | Очень высокие (ОВЧ) | 124 нэВ — 1,24 мкэВ | Телевидение, радиовещание, радиосвязь тропосферная и прямой волной, рации |

| UHF | 1000 мм — 100 мм | Дециметровые | 300—3000 МГц | Ультравысокие (УВЧ) | 1,24 мкэВ — 12,4 мкэВ | Телевидение, радиосвязь тропосферная и прямой волной, мобильные телефоны, рации, УВЧ-терапия, микроволновые печи, спутниковая навигация. |

| SHF | 100 мм — 10 мм | Сантиметровые | 3—30 ГГц | Сверхвысокие (СВЧ) | 12,4 мкэВ — 124 мкэВ | Радиолокация, интернет, спутниковое телевещание, спутниковая- и радиосвязь прямой волной, беспроводные компьютерные сети. |

| EHF | 10 мм — 1 мм | Миллиметровые | 30—300 ГГц | Крайне высокие (КВЧ) | 124 мкэВ — 1,24 мэВ | Радиоастрономия, высокоскоростная радиорелейная связь, радиолокация (метеорологическая, управление вооружением), медицина, спутниковая радиосвязь. |

| THF | 1 мм — 0,1 мм | Децимиллиметровые | 300—3000 ГГц | Гипервысокие частоты, длинноволновая область инфракрасного излучения | 1,24 мэВ — 12,4 мэВ | Экспериментальная «терагерцовая камера», регистрирующая изображение в длинноволновом ИК (которое излучается теплокровными организмами, но, в отличие от более коротковолнового ИК, не задерживается диэлектрическими материалами). |

Классификация ГОСТ 24375—80 не получила широкого распространения и в ряде случаев вступает в противоречие с национальными стандартами (ГОСТ) в области радиоэлектроники. Традиционные обозначения радиочастотных диапазонов на Западе сложились в ходе Второй мировой войны. В настоящее время они закреплены в США стандартом IEEE, а также международным стандартом ITU.

На практике[7] под низкочастотным диапазоном часто подразумевают диапазон звуковых частот, под высокочастотным — весь радиодиапазон, от 30 кГц и выше, в том числе, диапазон ВЧ. В отечественной литературе диапазоном СВЧ в широком смысле иногда называют диапазоны УВЧ, СВЧ и КВЧ (от 0.3 до 300 ГГц), на Западе этому соответствует широко распространённый термин микроволны.

Также в отечественной учебной и научной литературе сложилась классификация диапазонов, согласно которой мириаметровые волны называют сверхдлинными волнами (СДВ), километровые — длинными волнами (ДВ), гектометровые — средними волнами (СВ), декаметровые — короткими волнами (КВ), а все остальные, с длинами волн короче 10 м, относят к ультракоротким волнам (УКВ)[8].

Классификация по способу распространения[править | править код]

Прямые волны — радиоволны, распространяющиеся в свободном пространстве от одного предмета к другому, например от одного космического аппарата к другому, в некоторых случаях, от земной станции к космическому аппарату и между атмосферными аппаратами или станциями. Для этих волн влиянием атмосферы, посторонних предметов и Земли можно пренебречь.

Земные или поверхностные — радиоволны, распространяющиеся вдоль сферической поверхности Земли и частично огибающие её вследствие явления дифракции. Способность волны огибать встречаемые препятствия и дифрагировать вокруг них, как известно, определяется соотношением между длиной волны и размерами препятствий. Чем короче длина волны, тем слабее проявляется дифракция. По этой причине волны диапазонов УВЧ и выше очень слабо дифрагируют вокруг поверхности земного шара и дальность их распространения в первом приближении определяется расстоянием прямой видимости (прямые волны).

Тропосферные — радиоволны диапазонов ОВЧ и УВЧ, распространяющиеся за счёт рассеяния на неоднородностях тропосферы на расстояние до 1000 км.

Ионосферные или пространственные — радиоволны длиннее 10 м, распространяющиеся вокруг земного шара на сколь угодно большие расстояния за счёт однократного или многократного отражения от ионосферы и поверхности Земли.

Направляемые — радиоволны, распространяющиеся в направляющих системах (радиоволноводах).

Примеры выделенных радиодиапазонов[править | править код]

| Название | Полоса частот | Длины волн | Энергия фотона, эВ, E=hν{\displaystyle E=h\nu } |

|---|---|---|---|

| Диапазон средних волн (MW) | 530—1610 кГц | 565,65—186,21 м | 2,19—6,66 нэВ |

| Диапазон коротких волн | 5,9—26,1 МГц | 50,8—11,49 м | 24,4—107,9 нэВ |

| Гражданский диапазон | 26,965—27,405 МГц | 11,118—10,940 м | 111,5—113,3 нэВ |

| Телевизионные каналы: с 1 по 5 | 48—100 МГц | 6,25—3,00 м | 198,5—413,6 нэВ |

| Кабельное телевидение | 100—174 МГц | ||

| Телевизионные каналы: с 6 по 12 | 174—230 МГц | 1,72—1,30 м | 719,6—951,2 нэВ |

| Кабельное телевидение | 230—470 МГц | ||

| Телевизионные каналы: с 21 по 39 | 470—622 МГц | 6,38—4,82 дм | 1,94—2,57 мкэВ |

| Диапазон ультракоротких волн (UKW) | 62—108 МГц (кроме 76—90 МГц в Японии) | 1 м | 256,42—446,65 нэВ (кроме 314,31—372,21 нэВ) |

| ISM-диапазон | 2—4 ГГц | 15—7,5 см | |

| Диапазоны военных частот | 29.50—31.75 МГц | ||

| Диапазоны частот гражданской авиации | 108—136 МГц | ||

| Морские и речные диапазоны |

Диапазоны радиочастот в гражданской радиосвязи[править | править код]

В России для гражданской радиосвязи выделены три диапазона частот:

| Название | Полоса частот | Описание |

|---|---|---|

| «11-метровый», Си-Би, Citizens’ Band — гражданский диапазон | 27 МГц | С разрешённой выходной мощностью передатчика до 10 Вт |

| «70 см», LPD, Low Power Device — маломощные устройства | 433 МГц | Выделено 69 каналов для носимых радиостанций с выходной мощностью не более 0,01 Вт |

| PMR, Personal Mobile Radio — персональные рации | 446 МГц | Выделено 8 каналов для носимых радиостанций с выходной мощностью не более 0,5 Вт |

Некоторые диапазоны гражданской авиации[править | править код]

| Полоса частот | Описание |

|---|---|

| 2182 кГц | Аварийная частота, используется только для передачи сигналов SOS (MAYDAY) |

| 74,8—75,2 МГц | Маркерные радиомаяки |

| 108—117,975 МГц | Радиосистемы навигации и посадки. |

| 118—135,975 МГц | УКВ-радиосвязь (командная связь). |

| 121,5 МГц | Аварийная частота, используется только для передачи сигналов SOS (MAYDAY) |

| 328,6—335,4 МГц | Радиосистемы посадки (глиссадный канал) |

| 960—1215 МГц | Радионавигационные системы |

Некоторые диапазоны РЛС[править | править код]

| Полоса частот | Длины волн | Описание |

|---|---|---|

| 3—30 МГц | HF, 100—10 м | Радары береговой охраны, «загоризонтные» РЛС |

| 50—330 МГц | VHF, 6—0,9 м | Обнаружение на больших дальностях, исследования земли |

| 1—2 ГГц | L, 30—15 см | Наблюдение и контроль за воздушным движением |

| 2—4 ГГц | S, 15—7,5 см | Управление воздушным движением, метеорология, морские радары |

| 12—18 ГГц | Ku, 2,5—1,67 см | Картографирование высокого разрешения, спутниковая альтиметрия |

| 27—40 ГГц | Ka, 1,11—0,75 см | Картографирование, управление воздушным движением на коротких дистанциях, специальные радары, управляющие дорожными фотокамерами |

- ↑ Регламент радиосвязи. Статьи. — Швейцария, Женева: МСЭ, 2012. Статья 1.5.

- ↑ ГОСТ 24375—80 Радиосвязь. Термины и определения

- ↑ Рекомендация ITU-R V.431-7. Номенклатура диапазонов частот и длин волн, используемых в электросвязи

- ↑ Геннадиева Е. Г., Дождиков В. Г., Кульба А. В. и др. Краткий энциклопедический словарь по радиоэлектронике и радиопромышленности / Под ред. В. Н. Саблина. М.: Диво, 2006. С. 276.

- ↑ В. В. Никольский, Т. И. Никольская. Электродинамика и распространение радиоволн. М.: Наука, 1989. С. 467.

- ↑ М. П. Долуханов. Распространение радиоволн. М.: Сов. радио, 1972.

- ↑ Е. Г. Геннадиева, В. Г. Дождиков, А. В. Кульба, Ю. С. Лифанов, В. Н. Саблин, М. И. Салтан; под ред. В. Н. Саблина. Краткий энциклопедический словарь по радиоэлектронике и радиопромышленности. — Москва: Диво, 2006. — С. 276. — 286 с. — ISBN 5-87012-028-4 (В пер.).

- ↑ Кубанов В. П. Влияние окружающей среды на распространение радиоволн. — Самара: ПГУТИ, 2013. — 92 с.

- Справочник по радиоэлектронным системам. Под ред. Б. Х. Кривицкого. В 2-х тт. — М.: Энергия, 1979.

- Закон РФ «О связи».

- Международный Регламент радиосвязи.

Частотная модуляция — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Сигнал может модулировать амплитуду (AM) или частоту (ЧМ) несущего колебания

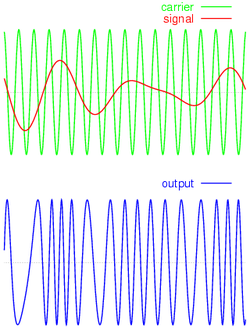

Сигнал может модулировать амплитуду (AM) или частоту (ЧМ) несущего колебания  Пример частотной модуляции. Вверху — информационный сигнал на фоне несущего колебания. Внизу — результирующий сигнал

Пример частотной модуляции. Вверху — информационный сигнал на фоне несущего колебания. Внизу — результирующий сигналЧастотная модуляция (ЧМ, FM (англ. frequency modulation)) — вид аналоговой модуляции, при котором информационный сигнал управляет частотой несущего колебания. По сравнению с амплитудной модуляцией здесь амплитуда остаётся постоянной.

Изобретателем системы передачи сигналов методом частотной модуляции (ЧМ) считается Корнелиус Д. Эрет (США, 1902 год), но в течение почти 30 лет это изобретение не находило практического применения[1]. В 1933 году американский радиоинженер Эдвин Армстронг предложил использовать широкополосную ЧМ для радиовещания, получив к этому времени четыре патента по результатам своих экспериментов с ЧМ. Армстронг уже в 1920-х годах занимался проблемой помех в радиоприёмниках. До этого, в 1914 году он запатентовал регенеративный радиоприемник, в 1918 году — супергетеродинный и в 1922 году — сверхрегенеративный. Демонстрация радиосвязи с использованием ЧМ состоялась 5 ноября 1935 года в Институте радиоинженеров (предшественник IEEE) в Нью-Йорке, где Армстронг выступил с докладом на тему «Способ уменьшения нарушений радиосвязи системой частотной модуляции»[2].

Имеются сведения, что 5 октября 1924 года профессор Михаил Александрович Бонч-Бруевич на научно-технической беседе в Нижегородской радиолаборатории сообщил об изобретённом им новом способе телефонирования, основанном на изменении периода колебаний. Демонстрация частотной модуляции производилась на лабораторной модели[3].

ЧМ применяется для высококачественной передачи звукового (низкочастотного) сигнала в радиовещании (в диапазоне УКВ), для звукового сопровождения телевизионных программ, передачи сигналов цветности в телевизионном стандарте SECAM, видеозаписи на магнитную ленту, музыкальных синтезаторах.

Высокое качество кодирования аудиосигнала обусловлено тем, что в радиовещании при ЧМ применяется большая (по сравнению с шириной спектра сигнала АМ) девиация несущего сигнала, а в приёмной аппаратуре используют ограничитель амплитуды радиосигнала для устранения импульсных помех. Такая модуляция называется широкополосной ЧМ. В радиосвязи применяется узкополосная ЧМ с небольшой девиацией частоты несущего сигнала.

Радиосигнал (газета) — это… Что такое Радиосигнал (газета)?

| Радиосигнал | |

| Тип | еженедельная многотиражная газета |

|---|---|

| Формат | A4 |

| Издатель | ТТИ ЮФУ |

| Главный редактор | С. В. Григоришина |

| Основана | 1956 |

| Главный офис | 347928, Таганрог, ул. Энгельса, 1, Г-118 |

| Тираж | 1000 (2012) |

Радиосигнал — многотиражная газета Таганрогского радиотехнического института, основанная в 1956 году. В настоящее время издаётся, как газета Таганрогского кампуса Южного федерального университета.

История

Решение о выпуске многотиражной газеты в Таганрогском радиотехническом институте принималось в ЦК КПСС[1]. Первый номер газеты вышел 27 октября 1956 года под редакцией Игоря Николаевича Лисаковского[2]. Тираж газеты в то время составлял 500 экземпляров и раскупался почти мгновенно, буквально в течение одного перерыва между лекциями.

Редакторы[3]

- с 2007 по наст. время — С. В. Григоришина

- с 2003 по 2007 — М. В. Гарнов

- с 1984 по 2003 — В. М. Гарнов

- с 1977 по 1984 — М. В. Стрижакова

- с 1973 по 1977 — Ю. П. Латка

- с 1966 по 1973 — А. С. Мартынов

- с 1965 по 1966 — М. С. Хоруженко

- с 1963 по 1965 — В. А. Стрижаков

- с 1957 по 1963 — В. В. Гончарова

- с 1956 по 1957 — В. А. Ракин

- с 1956 по 1956 — И. Н. Лисаковский

С газетой сотрудничали

Источники

- ↑ Партбюро, комитет ВЛКСМ, профком и дирекция ТРТИ В добрый путь! // Радиосигнал. — 1956. — 27 окт.

- ↑ Гарнов В.М. Радиосигнал // Таганрог. Энциклопедия. — Таганрог: Антон, 2008. — С. 596. — ISBN 978-5-88040-064-5.

- ↑ Пахомов А. Всегда в гуще событий // Радиосигнал. — 2011. — 27 окт.

Радиосигнал (газета) — это… Что такое Радиосигнал (газета)?

| Радиосигнал | |

| Тип | еженедельная многотиражная газета |

|---|---|

| Формат | A4 |

| Издатель | ТТИ ЮФУ |

| Главный редактор | С. В. Григоришина |

| Основана | 1956 |

| Главный офис | 347928, Таганрог, ул. Энгельса, 1, Г-118 |

| Тираж | 1000 (2012) |

Радиосигнал — многотиражная газета Таганрогского радиотехнического института, основанная в 1956 году. В настоящее время издаётся, как газета Таганрогского кампуса Южного федерального университета.

История

Решение о выпуске многотиражной газеты в Таганрогском радиотехническом институте принималось в ЦК КПСС[1]. Первый номер газеты вышел 27 октября 1956 года под редакцией Игоря Николаевича Лисаковского[2]. Тираж газеты в то время составлял 500 экземпляров и раскупался почти мгновенно, буквально в течение одного перерыва между лекциями.

Редакторы[3]

- с 2007 по наст. время — С. В. Григоришина

- с 2003 по 2007 — М. В. Гарнов

- с 1984 по 2003 — В. М. Гарнов

- с 1977 по 1984 — М. В. Стрижакова

- с 1973 по 1977 — Ю. П. Латка

- с 1966 по 1973 — А. С. Мартынов

- с 1965 по 1966 — М. С. Хоруженко

- с 1963 по 1965 — В. А. Стрижаков

- с 1957 по 1963 — В. В. Гончарова

- с 1956 по 1957 — В. А. Ракин

- с 1956 по 1956 — И. Н. Лисаковский

С газетой сотрудничали

Источники

- ↑ Партбюро, комитет ВЛКСМ, профком и дирекция ТРТИ В добрый путь! // Радиосигнал. — 1956. — 27 окт.

- ↑ Гарнов В.М. Радиосигнал // Таганрог. Энциклопедия. — Таганрог: Антон, 2008. — С. 596. — ISBN 978-5-88040-064-5.

- ↑ Пахомов А. Всегда в гуще событий // Радиосигнал. — 2011. — 27 окт.